2025年7月22日から25日まで、北大生協でアイヌ料理フェア「イペアン ロク!」が開催されます。アイヌの石狩方言で「ごはんを食べよう」という意味のこのフェアは、今年で3年目。このフェアで提供される鹿肉は、白糠町で祖先から続く猟法や文化を伝えている天内重樹さん(以下、シゲさん) がとった鹿肉です。それを記念し、7月16日に学術交流会館の小講堂では、アイヌ共生推進本部と北海道大学生活共同組合が共催した、シゲさんの日常を追った映画『アイヌプリ』の上映と、トークイベントが開催されました。自然に対する態度から、鹿肉の美味しい調理法まで、スクリーンを超えて伝わってくる温もりや人柄に、会場全体がほぐれていた当日の様子を、お届けします。

映画『アイヌプリ』から

映画『アイヌプリ』から

映画上映

今を生きる、ある家族の「等身大のドキュメンタリー」

まずは、2024年に発表されたドキュメンタリー映画『アイヌプリ』の上映がありました。タイトル『アイヌプリ』は、アイヌ式という意味です。北海道・白糠町で生きるシゲさんを通して、祖先から続く猟法や文化を、現代にどのように使いながら次の世代に伝えているかがみられる映画です。福永壮志監督の「等身大のドキュメンタリー」という説明が腑に落ちるシーンが多い映画でした。美しい自然の中で、時には一緒に鹿を探し、時には一緒にシャケを釣る感覚を味わい、悶々とする場面にも、思わず笑ってしまう日常の小さな瞬間が印象に残ります。また、祈る時にアイヌ語と和語を混ぜて使う場面からも、伝統的なマレㇷ゚(サケ漁)の技法を守りつつ、狩りの前には必ず自分が一番心を伝えられる方法で、精一杯の気持ちで伝えようとする志が伝わりました。

トーク

『アイヌプリ』の余韻が残るところで、上映後、主人公の一人であり実際に猟師として生きるシゲさんのトークイベントが行われました。50分の時間が速くすぎていたように感じました。

司会の北原 モコットゥナㇱ(北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 教授)さん

司会の北原 モコットゥナㇱ(北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 教授)さん

鹿や鮭は「取る」んじゃなくて、「授かる」もの

「取るぞ、とってくるぞという強い思いで行くと獲物が自然と逃げて行ったり、取れなかったりっていうことが多いです。でも、授かるとか迎えに行く気持ち、そういう感覚で狩猟に出かけると、獲物を授かることが多くありました。」そう語るシゲさんの言葉は、命との向き合い方そのものを静かに揺さぶります。獲物は自分を選んでやってくると、そう教えてくれたのは、地元の長老・根本与三郎さん。それ以来、「迎えに行く」という気持ちで山に入り、川に立つようになったといいます。

熊を初めて撃った、あの日のこと

特に印象的だったのが、初めて熊を撃ったときの話でした。「逃げてくれ」と何度も祈りながら引き金を引けずにいた天内さん。しかし、その熊はまるで「自分に会いに来たよ」と言うように目を逸らさず、静かにこちらを見ていたといいます。「あの日が今日だったんだ」と、覚悟を決めて授かった命を、自宅に迎え入れ、心を尽くして送り出したというエピソードには、会場も深く聞き入っていました。

鹿肉の美味しい食べ方

来週から始まる生協食堂で始まる「アイヌ料理フェア」についての話題もありました。今回の料理に使われる鹿肉は、天内さんが自ら山に入り、手でさばき、丁寧に処理した鹿の肉。鹿肉のおすすめ調理法を聞いたら、「おすすめは塩コショウで焼くシンプルな食べ方です。」と答えられました。また、「味噌煮やポークチャップ風も子どもに人気」と話してくれました。

フェアで料理を楽しむみなさんへのメッセージ

「道具にも、食べ物にも、カムイ(神様)が宿る」。そんなアイヌの世界観は、日常の中で何気なく食べている一皿の意味を、もう一度考えさせてくれます。食べるという行為は、命をいただくこと。そしてその命に、まなざしと手間と感謝を向けること、その静かな強さに、私たちは学ぶことがたくさんあると感じました。

最後にみんなで大きく手を振ってお別れをする場面。気持ちが通じ合ったと感じた瞬間でした

最後にみんなで大きく手を振ってお別れをする場面。気持ちが通じ合ったと感じた瞬間でした

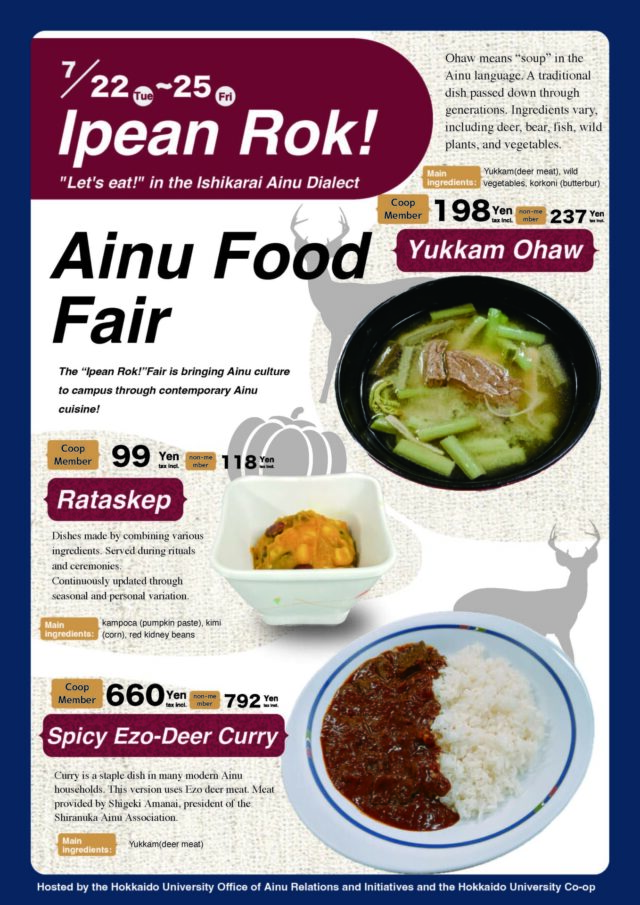

アイヌ文化を学内の日常にし、アイヌ料理の「今」を知らせることを目指すこのフェアでは、シゲさんが仕留めた鹿肉を使った「エゾ鹿スパイシカレー」、鹿肉や山菜、フキを使った汁物「ユクカムのオハウ」、カボチャをメインで使った、儀式や祭時にも食べる和え物「ラタㇱケㇷ゚」が食べられます。

一皿に込められたぬくもりと感謝の気持ち。長年続いてきた自然との付き合い方に対する知恵と気持ちが伝わると、よりおいしさがしみじみと感じられるかもしれません。今年のアイヌ料理フェアにも、ぜひ足を運んでみてください。

|

|

アイヌ料理フェア「イペアン ロク!」

日時:2025年 7月22日~7月25日 限定

場所:北海道大学 札幌キャンパス内の生協食堂