低温科学研究所の「雲科学研究室」に藤吉康志さんを訪ね、話をうかがいました。

流氷をどのようにして見つけるのですか

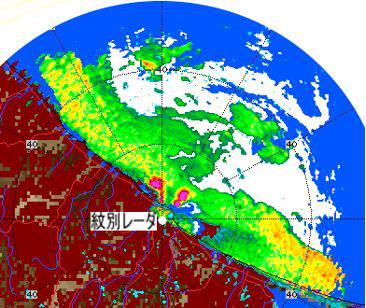

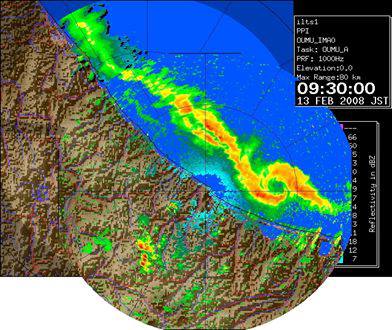

北海道のオホーツク海側では、毎年冬になると流氷が北からやってきます。その様子を、紋別市に設置したレーダーでとらえ、データを札幌の研究室までインターネットを通して送ります。それをパソコンで解析し、見やすい表示に変換します。画像の一部はインターネットでも公開しています。

これはその一例で、白い部分が、大小さまざまの氷で海面が覆われた流氷域です。

(流氷がオホーツク海沿岸に接近した2013年1月19日14時05分の観測結果。提供:藤吉さん)

これまでの人工衛星による観測では、1日に1~2回しかデータが得られませんでした。また衛星に搭載されたセンサーの種類によっては、昼間だけ、それも雲のないところしか見えなかったり、風で海面が波立つと流氷域とただの海面との区別がつかなくなる、といった問題もありました。

でも私たちのレーダーでは、昼夜を問わず、またどんな荒天の時でも、6分間隔で流氷の様子を知ることができます。沖合60キロほどまで観測でき、60メートルほどの大きさまで見分けることができますから、沿岸で操業する漁船が安全を確保するのに、あるいは流氷観光船が「いい航路」を探すのに、大いに役立つと思います。

(紋別市の大山(標高313m)に設置したレーダーのパラボラアンテナ(直径2m)。 写真提供:藤吉さん)

どのようなレーダーですか

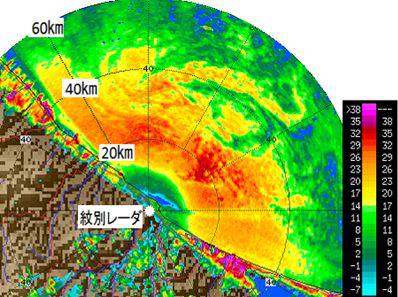

通常のレーダーは、雨や雪粒子あるいは海氷や海面で反射されて戻ってきた電波の「強さ」だけを測ります。そのため、雪雲が垂れ込めて雪が降り、風も強くて海面が波立つといった悪条件の時には、雪や海面から反射してくる電波と、氷から反射してくる電波とがごっちゃになって、どこに氷があるのかわからなくなってしまいます。

(先のレーダー図と同じ日時・時刻に、戻ってきた電波の強さだけで描いた図。荒天だったため、海水面と流氷の区別ができません。色の違いは、反射して戻ってきた電波の強さを表しています。写真提供:藤吉さん)

そこで私たちは、「ドップラーレーダー」と呼ばれるタイプのレーダーを使いました。流氷の観測にドップラーレーダーを使ったのは、私たちが世界で初めてです。

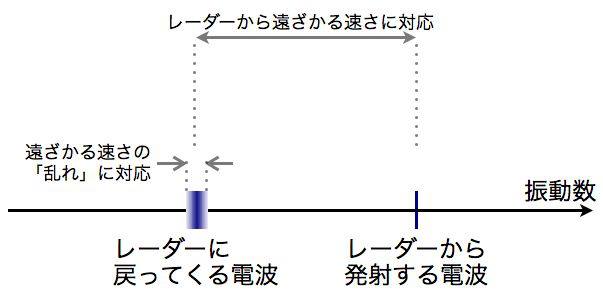

救急車の「ピーポー」という音は、救急車が近づいてくるときはいくぶん高い音程で聞こえ、遠ざかるときは低い音程で聞こえます。これがドップラー効果で、同じことが電波でも起きます。

それを利用すると、レーダーに戻ってくる電波の振動数が、発射した電波の振動数と「どれだけずれているか」を手がかりにして、対象物が遠ざかる、あるいは近づく速さを知ることができます。

(ドップラー効果による振動数の変化の概念図。対象物がレーダーから遠ざかっていくときを例に。)

さらに、対象物の速さの、小さな「乱れ」を知ることもできます。風に流される雪片や、波立ちながら流れる海水は、ピタッと一定の速さで動いているわけではなく、少し早くなったり遅くなったりと「乱れ」を伴いながら移動しています。そのため、レーダーに戻ってきた電波の振動数は、ピタッと一つの値にはなりません。乱れに対応した「幅」をもって観測されます。この幅が、対象物の動きの乱れぐあいを知る手がかりになります。

具体的には、どのようにして?

雨や雪が降っておらず、風が弱くて海面も波立っていないときは、これまでのように、反射してくる電波の「強さ」だけで流氷域を見分けることができます。

風が強くて海面が波立っているときは、「乱れ」に注目するとうまくいきます。流氷が広がっている地点の「乱れ」は、氷のない海面の「乱れ」に比べ、ずっと小さいのです。流氷域では氷が海面の「乱れ」を防いでいるからです。

雪が降っているときには、雪雲は毎秒10~20メートルほどと、流氷の10倍から100倍の速さで移動するという性質を使います。また、流氷の「乱れ」が雪雲の「乱れ」に比べずっと小さい、という性質を使うこともできます。いずれの場合も、30分間ほどの観測データを組み合わせることで、うまく流氷域だけを取り出すことができます。

(巡視船「宗谷」から見た流氷。写真提供:大角さん)

流氷の「動き」もわかるのですか?

これまでより、確実に動きがわかりますし、予測することもできます。

従来は、レーダー画像の上で流氷が時間とともにどのように移動していくか追跡していました。しかしこの方法では、たとえば丸い海氷が同じ場所で回転するような動きを捉えることができません。全体としては移動していないのですから。また、流氷が形を変えたり、成長したりした場合には、移動の動きを正しく捉えることができません。

そこで私たちは、従来の方法に、ドップラーレーダーで得られる情報も組み合わせることで、より確実に、流氷域がどのように動いていくか、どのように形を変えていくか、予測できる手法を開発しました。この方法は、オホーツク海だけでなく南氷洋や北極海などの海氷域で、船舶が安全に航行するのに役立ちます。

レーダーの威力は大きいですね

これまで、冬に北海道のオホーツク海側に発生する雪雲をレーダーでとらえることは、ほとんどできませんでした。札幌、函館、釧路にある気象庁のレーダーでは、北海道中央部にある山脈にじゃまされて、観測できなかったのです。

私たちは、紋別市から北西に40キロほど離れた雄武町にもレーダーを設置し、紋別のとあわせ2台でオホーツク海側の雲の様子を観測しています。そして、冬期にはオホーツクの海岸に沿って特徴的な雪雲が発達し、それがこの地方の降雪と密接な関係があることを初めて明らかにしました。

(オホーツク海沿岸に帯状に伸びる雪雲。写真提供:藤吉さん)

レーダーは電波を使いますが、電波のかわりにレーザー光を利用すると、上空を飛ぶ小さな塵や微粒子の速さを測定することができ、それを通して上空の風の様子を知ることができます。こうした情報は、風力発電のための基礎的なデータとしても貴重です。また、どんな鳥がどんな高度で飛ぶかなどをレーダーで調べて、鳥が風車に衝突する「バードストライク」への対策に役立てることもできます。

空をいろいろな観点から観察する、そして想いをめぐらすことで、さまざまな研究に発展していくのです。

(ゼミ室の入り口には「空想室」の看板がかかっています。)

【取材:CoSTEP + 浅山信乃(CoSTEP選科)】