ノーベル物理学賞の発表が10月6日に行われました。大方の予想に反し、宇宙物理に関する研究が2年連続で受賞対象となりました。受賞理由と受賞者は以下のようなものでした:一般相対性理論を用いてブラックホール形成をゆるぎなく予言したロジャー・ペンローズ、天の川銀河中心にある超大質量コンパクト天体の発見を成し遂げたラインハルト・ゲンツェルとアンドレア・ゲズ。

その研究内容について、そして、ブラックホール研究の今後について、銀河に関する研究をされている岡本崇さん(理学研究院 物理学部門 宇宙物理研究室 講師)に話を聞きました。

【小林良彦・CoSTEP特任助教】

ノーベル物理学賞の発表はリアルタイムでご覧になっていましたか。

見ていなかったですね。自分がもらえると思ってなかったんで(笑)

そうなんですね(笑)…。受賞者の一人はブラックホールの存在を理論的に示したペンローズでした。そもそもブラックホールとは一体何なのでしょうか。

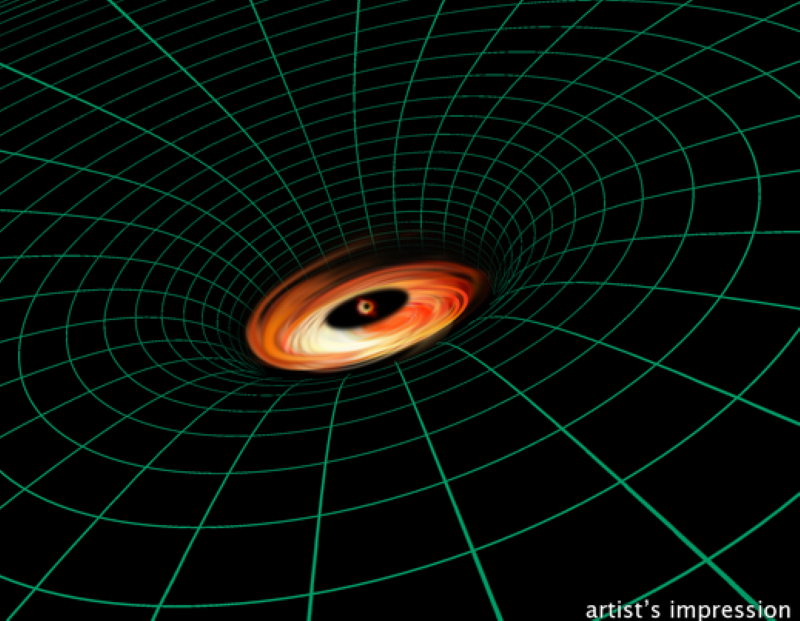

非常に重い星が死んだときに残るものですね。ブラックホールと我々との間には「事象の地平線」ができちゃいます。こっちからあっちも見えないし、あっちからこっちも見えない。その「事象の地平線」のもっと内側にある特異点がブラックホールです。我々の分野だとシュバルツシルト半径より内側をブラックホールって呼んだりもしますが。

ペンローズはそのブラックホールが存在することを示すために、一般相対性理論を用いたとノーベル物理学賞のプレスリリースにありました。彼の研究意義はどこにあるのでしょうか。

ペンローズの研究、めっちゃ難しいですよね(笑)…ペンローズは、エネルギーが負じゃない、という仮定だけで特異点が存在することを証明しました。彼は、対称性を仮定しない一般的な場合でも、大きな質量の星が崩壊するとブラックホールができるんだよ、と示したのです。

岡本さんの研究分野は、どちらかと言えばペンローズではなく、ゲンツェルとゲズに近い分野だと思います。彼らは天の川銀河の中心にある「いて座A*」の質量が太陽の400万倍にも上ることを示したとありました。彼らの研究についても教えて下さい。

まず、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)がM87と呼ばれる銀河や他のいろんな銀河の中心の質量を観測する研究をしていました。ただHSTの研究は、銀河中心にブラックホールがある、とは言えないものでした。

その後、1995年に国立天文台の三好真さんたちがNGC4258と呼ばれる銀河のガスの回転速度を測って、その中心領域に太陽の重さの3,600万倍の質量を観測し、それはブラックホールだろうと発表しました。今回の受賞対象になった論文が発表される前に、こういったストーリーがあったんです。だから、三好さん結構惜しかったんじゃないかな。

ブラックホール研究には日本人研究者も大いに貢献しているのですね!ゲンツェルとゲズらの研究とそれ以前の研究の決定的な違いは何だったのでしょう。

決定的な違いが何かというと、たぶん、今回の受賞対象は天の川銀河の研究にしました、ということなんでしょうね。あとは、ゲンツェルらの研究の方が、三好さんたちの結果より、さらに狭い範囲に大きな質量が集まっていることを示しました。その範囲内に、それだけの質量があるなら、それはブラックホールだろうと…より言い逃れができない感じ。

ゲンツェルとゲズらの研究成果が発表された当時、岡本さんや周りの研究者が抱いていたブラックホールの印象はどんなものだったのでしょうか。

超大質量ブラックホールの存在自体にはみんな確信は持っていたと思います。それがちゃんと確認された、みたいな感じかなぁ。そのときはもう、問題意識は超大質量ブラックホールはどうやってできるのか、という話に向いていましたね。“普通”のブラックホールって太陽の数倍くらいの質量なので…。「いて座A*」だと400万倍、他の重いものだと太陽の10億倍のものもあります。

「いて座A*」などの超大質量ブラックホールのでき方はまだ分かってないんですね。

「これだ!」という決定的な答えは出ていないですね。

「いて座A*」の質量が明らかにされました。次は何を明らかにする必要があるのでしょうか。

たぶん、次の段階って、ブラックホールの回転具合を表す指標「スピン」を決めることだと思います。それはたぶんEHT(Event Horizon Telescope)とかがやるんだと思うんですけど…

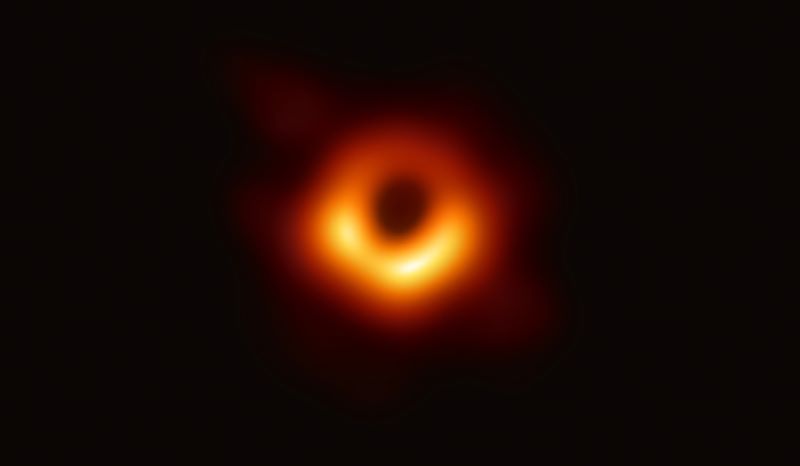

EHTは2019年にブラックホールシャドウの撮影で話題になりましたね。ゲンツェルとゲズらの研究とEHTにはどんな関係性があるのでしょうか。

関係性かぁ…。なんか、今回のって「ブラックホール」って明確に言ってはいなかったですよね。

そうですね。ペンローズの受賞理由には「ブラックホール」とありましたが…

そうですよね。ゲンツェルらの方は”supermassive compact object”って書いてあるじゃないですか。だから、これってやっぱり、その範囲内に超巨大な質量がある、って言っているだけで、ブラックホールを直接見ているわけじゃないですよね。その範囲内にそれだけの質量あればブラックホールになる、という物理学的な理解はあるけど。

だから、「ブラックホールの観測」とか「ブラックホールの実証」みたいな受賞理由をEHT用にとってあるんじゃないですかね(笑)なんか、かたくなにブラックホールって言わないなぁ、とは思っていました。

なるほど!では、EHTによるブラックホール観測は次のノーベル物理学賞候補ですね。

あれはやっぱり、センセーショナルでしたね。あの観測が間違いじゃなければ、そのうちノーベル賞をもらうと思います。思ったりも早く成果が出たし、思ったよりも“絵”がきれいだった。

取材を終えて

「ブラックホール」と聞くと、SFの話かと思うときもあります。しかしそれは、私の住む天の川銀河の中心にもある不思議な天体で、物理学者たちはその謎のベールを着実に開いていっているのだと、岡本さんの話を聞きながら感じました。

これから数年の間に、ノーベル物理学賞の発表で「ブラックホール」と聞く機会がまたありそうですね。来年の10月もノーベル物理学賞に注目です!

岡本さんが所属する宇宙物理研究室のウェブサイトはこちら。