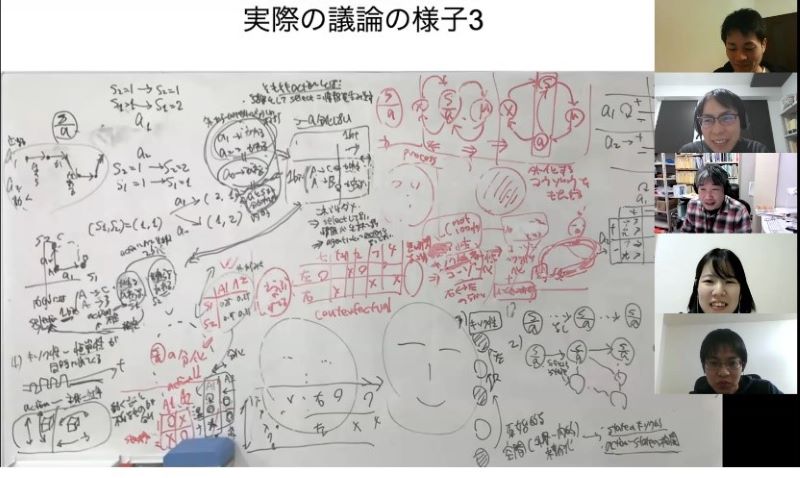

複雑な式や図がぎっしりとつまったホワイトボード。真ん中にはひとの顔のようなものも見えます。これ、実は、科学者と哲学者が意識について一緒に議論した記録なんです。北海道大学では2019年に「人間知×脳×AI研究教育センター(以下「CHAIN(チェイン)」と略記1))」という研究組織が立ち上げられました。CHAINでは、人工知能や脳について研究する科学者が哲学者と協力してひとの意識を研究することにチャレンジしています。

(吉田正俊さん。研究に疲れたら、北大構内を散歩したり、研究室にあるウクレレを演奏してリフレッシュするとのこと。)

今回のインタビューでは、上のホワイトボードの議論をおこなった神経科学者 吉田正俊さん(人間知×脳×AI研究教育センター・特任准教授)にお話しを伺います。吉田さんは、哲学など異分野の専門家との対話を通して研究成果を出されてきました。その対話は、各々が自分の専門性をただ発揮するだけのものではいけないと吉田さんは言います。対話に参加する人々には、異質なものどうしを「つなぐ」ための特有の態度が必要とされるのです。今回のインタビューでは、そうした異質なものどうしがつながり合う様子、そのような対話の心がまえについて吉田さんに伺います。

【原健一・CoSTEP 博士研究員 】

――吉田さんはCHAINにくる前はどのような研究をされてきたのでしょうか?

ぼくが研究を始めるきっかけになった疑問は「意識とは何か?」というものでした。20年前の神経科学では、このような疑問を解決するために、意識の状態に関係する神経活動を見つけようという研究が盛んでした。ぼくも最初こうした研究に取り組んで、視野にはいっているものを意識することに関連する神経活動を見つけてきました。例えば、パソコンや本、ペンとか窓とか壁……これらのものに由来する刺激が今ぼくの視神経にインプットされています。でも、そのインプットされている情報のすべてが目に見えているわけではない。本、ペン、壁、窓といった周辺にあるものについて意識できてはいなくて、目の前のパソコンの画面しか意識されていません。この何かが見えているという意識に関連する神経活動を見つけてきました2)。

(これらの眼鏡をかけると、外界がさかさまに見えたり、少し斜めって見える。このような知覚経験を変容させる道具をつかって意識について研究している。)

このように意識状態に関係する神経活動を特定することは重要な研究成果です。しかし、脳の活動と意識の状態との間には説明上のギャップがあって、このギャップがある以上、この脳の活動がなぜこの私の意識を生み出しているのかということは直接には説明できない。では、このギャップをどう説明すればよいのか? というか、このギャップはそもそも埋められないのではないか? こういう哲学的な問題に行き当たります。こうして、哲学が扱うような問題にまで神経科学を広げていく必要があると考えるようになったのです。

(吉田さんの研究で重要な役割をもつアイ・トラッカー。目線の動きを追跡することで、ものを見る経験を分析する機器。)

――それで哲学者と協力して研究を進めていこうとなったわけですね。

そうです。それで、実際につなげていこうとするんですが……やっぱ、なかなかつながらんのですわ!(笑)

――やはり、そう簡単にはいかんのですね(笑)

なかなかね。だから、ある程度お互いの共通するところからまずはやっていかなければならないというのが正直なところです。例えば、統合失調症について、神経科学者は「前頭葉の抑制がうまくいってない」といった語り方をするのですが、こういう経験について説明するときには、神経科学にはなかった哲学的な概念が役に立ちます。「ボディ・オーナーシップ」(身体所有感覚)とか「エージェンシー」(行為者性)とかいった哲学由来の概念ですね。

(発表中の吉田さん。CHAINの目指す学際的研究についてご自身のお考えを発表されているところ。)

――そのときに科学を哲学と「つなぐ」ということなんですけれど。異分野にあったものについて「これとあれって似ているよね」と確認し合うだけの話しなのでしょうか? それとも、ただ単に「つなぐ」以上のことがここにはあるのでしょうか?

「これとあれをつなぐ」というよりは、だんだん混じり合っていくみたいな感じです。異質なものどうしがのりでくっつくという感じではない。つなぎ目はバラバラになっていなくて、なめらかにつながっているという感じがする。だからこそ、お互いに変わっていくことさえできれば、つながり合うことできる。

――実際にどのような対話が異分野間で行なわれていくのでしょう?

例えば、私たちはものを見るときに、感覚入力をもとにして外界の状態を予測します。では、「外界の状態を予測する」ってそもそもどういうことか? 統計のベイズ推定では、それを「データを基にして隠れ値を推定する」という言い方をするんだけど、じゃあ「隠れ値を推定する」ってそもそもなんなのか。抽象的に実在しないものを置くってことなのか、そもそもなんでそういうもの置かなきゃいけないのか。

こういう話をしてると、哲学者の田口茂さん(文学研究院教授/CHAINセンター長)の方で最近論文を書いていて3)、むしろそういうものが実在していないからこそ意味があるというか、実在していないものを措定した上で推定することが我々の言っている予測・推測だよねという話しになる。田口さんは、統計学の研究者とも一緒に論文を書いています。統計学では 、得られたサンプルから真の分布を推定するというような言い方をしますよね。その「真の分布とは何か?」と問うているのがフッサールの『論理学研究』でいうところの明証論です。そして、ぼくも、人間の知覚っていうのはある意味で統計学者だと言いたい。つまり、与えられたデータを元に実際に本当のところがわかってない世界がどうなっているのかを、わかんないなりに推定していると4)。

こんなふうに、「ここまでが科学で、ここまでが哲学」という明確な線引きがあるわけではなくて、統計学の話の中の前提となる部分にも哲学的な立場の違いが反映している。そうして問いができあがる。さまざまな分野の人々が混ざり合うことが、意味のある問い、面白い問い、インパクトのある問いを作るための情報源になっているんです。

哲学者と科学者が対立するみたいな論争とかを見ると、専門性がもう出来あがって、自分の考えがすでに完成しちゃった人たちが、自分の立ち位置をもとに物申すみたいなやり方をしている。あれじゃあ科学と哲学の対話にはならんよなと思います。なんというか「それぞれが変わっていかないとだめなんじゃねえの?」とぼくは言いたい。そういうやり方をしたいと思うし、そういうことができる人とディスカッションしたい。哲学者だったら誰でもよいわけではなくて、田口さんという人が柔軟で面白い人だったからできるんですよ。

――最後に吉田さんがCHAINで目指す研究の理想像をお聞かせください。

CHAINみたいな「学際的な組織を作りました」というときにありがちなのは、それぞれ別の分野の人を連れてきましたと言って、それぞれの人が別々のことをやってまた出て行っちゃいましたっていうことです。そういう感じになりがちなわけですよ。けれど、今回CHAINに集まった人たちは、いざ選考されて顔合わせしてみたら、すでにみんなつながっていて、議論してきた人たちでした。だから、CHAINは寄せ集めにはならないだろうし、寄せ集めにするつもりはぼくにもまったくありません。

多種多様な人々が得意分野を生かしつつ一緒に変化していく。そのダイナミックな対話が異分野をつなぐためには要求される、という興味深いお話しを聞かせていただきました。CHAINでの吉田さんの今後の活躍から目がはなせませんね! 今回はCoSTEPライティング・編集実習の受講生もインタビューに帯同しました。吉田さんの和やかな雰囲気と、知的な刺激が入り混じるインタビューになりました。吉田さん、ありがとうございました!

注・参考文献:

1) 「人間知×脳×AI研究教育センター」の英語名は “Center for Human Nature, Artificial Intelligence, and Neuroscience” (https://www.chain.hokudai.ac.jp/)。

2) 吉田さんの視覚にかんする研究成果については、「盲視blindsight」をめぐる以下の文献を参照されたい。Masatoshi Yoshida, Ziad M. Hafed, Tadashi Isa 2017: ”Informative Cues Facilitate Saccadic Localization in Blindsight Monkeys”, in Frontiers in Systems Neuroscience, Vol. 11 (5); 吉田正俊 2010:「見えないのにわかる―「盲視」の脳内メカニズム」、『視覚の科学』第30巻(4)、109-114頁

3) 田口茂、大塚淳、西郷甲矢人 2020:「現象学的明証論と統計学――経験の基本的構造を求めて」、『哲学論叢』、第47巻、京都大学哲学論叢刊行会、20-34頁、https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/253704

4) 吉田正俊、田口茂 2018:「自由エネルギー原理と視覚意識」、『日本神経回路学会誌』、第25巻、日本神経回路学会、3号、53-70頁