渡辺雅彦さん(医学研究科 教授)を研究室に訪ね、やる気を調節する仕組みについてどんな研究をしたのか、話をうかがいます。

何を明らかにしたのですか

快と不快、この正反対の感情には、脳のなかの異なる領域が関わっています。そしてそれら2つの領域は、相互に関係しあっているはずです。なぜなら、快と不快はふつう同時には成立せず、一方が強ければ一方が弱いというシーソーのような関係にあるからです。

でも、その仕組み、一方の領域が他方の領域をどうやって制御しているのかは、よくわかっていませんでした。そこを私たちのグループが、マウスの脳を使って、神経解剖学の手法で明らかにしたのです。

どんな手法ですか

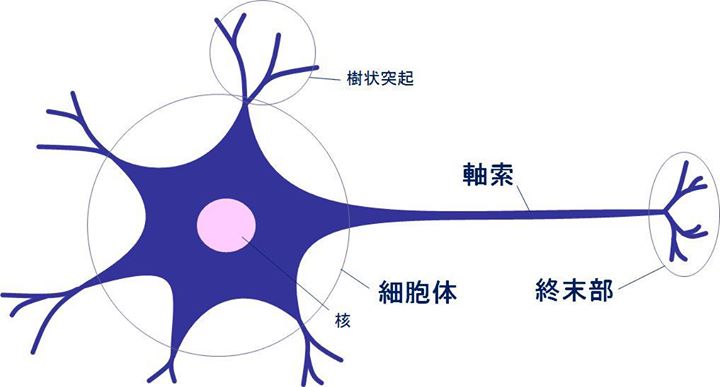

神経細胞(ニューロン)は、樹状突起に刺激が入ると、軸索に電気的な変化が起き、終末部から化学物質(神経伝達物質)を細胞の外に放出します。その神経伝達物質が、別の細胞の特定の場所(受容体)に受けとめられることで、情報が細胞体から終末部、そして次の細胞へと伝わっていきます。

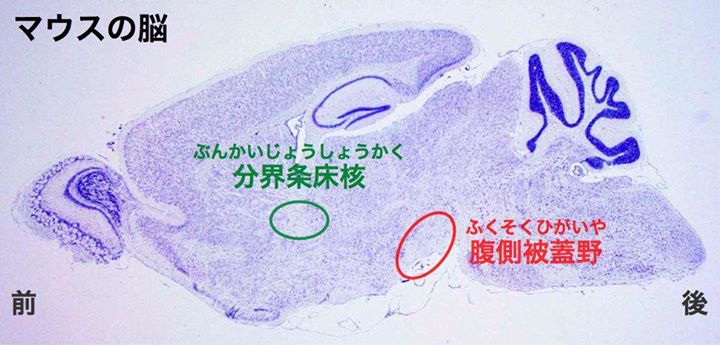

さて、私たちにわかっていたのは、次のことです。下の図の、緑の線で囲ったあたりの領域が、不安や恐怖、嫌悪など、不快な感情を生み出すのに関わっている。そして、赤の線で囲ったあたりが、快の感情を生み出すのに関わっている。さらにその間が、神経で結ばれている。

(マウスの脳の断面図。左が鼻のほう、右が後頭部で、前後の長さは1.5センチほど。渡辺さん提供の図をもとに作成。)

ここで、赤の領域に「神経トレーサー」と呼ばれる、神経細胞の中をスーっと移動する物質を注入してみます。神経細胞の軸索の中を、終末部のほうに向かってだけ進むものと、細胞体のほうに向かってだけ進むものと、2つのタイプがあるので、ここでは後者を使います。

するとその神経トレーサーが、緑の領域で検出されました。このことから、緑の領域に細胞体があり赤の領域に終末部があることがわかります。

さらに、緑の領域で、神経トレーサーが行きついた先にある酵素を調べてみると、ほとんどが、GABA(ギャバ)という伝達物質を作る酵素でした。つまり緑の領域は、GABAという伝達物質を介して、赤の領域を制御しているのです。逆に、緑の領域に神経トレーサーを入れるという実験でも、同種の結論が得られました。

(実験に用いる、遺伝的に純系のマウス)

GABAといえば、受け取る側の働きを抑制する伝達物質ですよね。

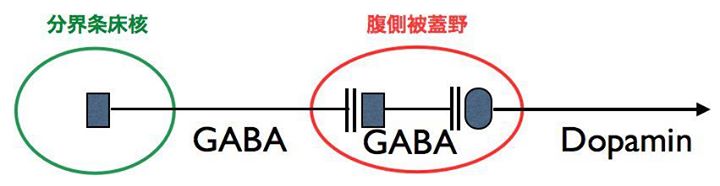

そうです。そこで今度は、GABAを受けとめるほう、赤の領域について調べてみます。

赤の領域では、Dopamin(ドーパミン)を伝達物質とする神経細胞(ドーパミン・ニューロン)が大半を占めています。ドーパミンを放出することで前頭葉などを活動させ、快の感情や「やる気」を生みだしているのです。

(ニューロンの働き方を概念的に示した図。─‖は、抑制するように働くことを表わしています。)

でも赤の領域には、そのドーパミン・ニューロンの働きを抑えるニューロン(抑制性ニューロン)もあります。そして緑の領域から伸びる神経細胞は、この抑制性ニューロンにつながっていたのです。

つまり緑の領域は、GABAを伝達物質とする抑制性ニューロンによって、赤の領域にある抑制性ニューロンの働きを抑え、結果的にドーパミンの放出を増やす、という働きをしているのです。否定の否定は肯定、というわけです。ふだんは赤の領域にある抑制性ニューロンがドーパミンの放出を抑えており、何かの折に緑の領域がそれをポッと解除する、という感じでしょうか。

実験は難しいのですか

神経の細胞体の大きさが10ミクロンほど、そこからその100倍ほどの長さ ―― といっても1~2ミリですが ―― の軸索が伸びて、緑と赤の領域をつないでいる、そんな小さな世界での実験です。

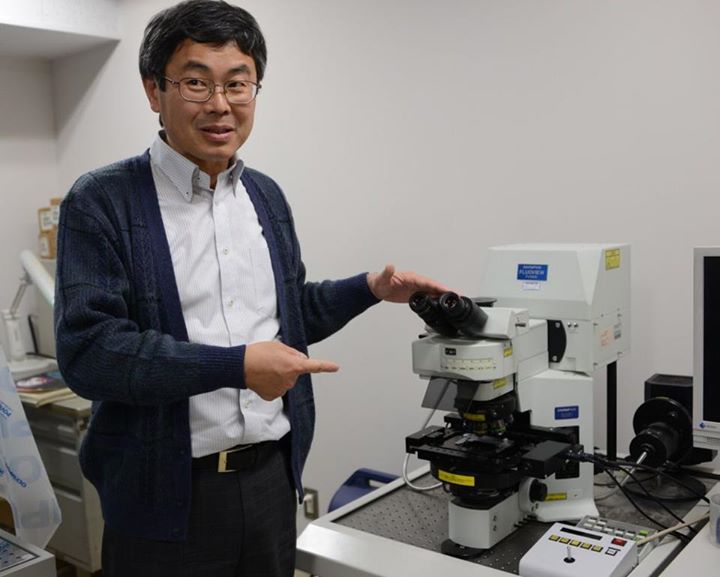

(渡辺さんの横にあるのはレーザー顕微鏡。「無くてはならない装置です」)

実験に使った手法はごく一般的なものですが、上手下手には、ラボによって雲泥の差があります。感度よく、それでいて余計なものを検出せず目指すものだけを検出する、これができるラボはそう多くありません。解剖学や生理学はアナログの部分が多く、1+1がみな2になるわけではない分野です。なので経験や熟練が大きくものをいいます。私のラボでは、メンバー全員で結果を吟味しながら実験を進め、ラボ全体の技術として蓄積してきています。腕のいい職人が集まった工房のようなものです。

(組織の切片を染色するなど、生化学的な処理を行なう実験室)

今回の研究では、薬学部の南雅文先生の問題関心と私の研究室の実験技術とが合わさって成果に結びつきました。南先生のところの学生だった工藤健大(くどう たけひろ)君を、私の研究室が預かる形で実験を進めました。彼はたいへん優秀で、一人前になるのに普通なら10年ほどかかるところ、学部3年生の後半から3年半で成果を出しました。ほかのスタッフの実験を見ながら、自己修正して技術を磨いていったのです。

渡辺さんは、どうしてこの分野に進んだのですか

先生との出会いが大きいですね。

医者になろうと思って医学部に入学しました。でも、すでに答が出ていること、わかっていることを、たくさん覚えなければならず、あまり好きになれませんでした。そんなとき解剖学の先生から、研究室に来ないかと誘われたのです。机をもらって実験をしているうち、面白くなり、30数年がたってしまいました。

解剖学には伝承技術みたいなところがあって、見方、やり方、考え方を、いい師匠いい先生について学ぶ必要があります。本や論文を読んで身につくものではないのです。

今回の研究で、「抑制を抑制する」という仕組みが働いていることがわかりました。でも、どんな時にその仕組みが働き、そのとき動物はどう行動しているかなど、わからないことが、まだたくさんあります。「ここまでわかったので、さらに一歩」と、いろんな手法を組合わせて先に進んでいく、そこが研究の面白いところですね。