自ら海に潜り、海洋生態系について研究を進めてきた藤井賢彦さんに、話をうかがいました。

大気中の二酸化炭素と、サンゴの骨格に、どんな関係が

サンゴという動物は、硬い骨格を発達させます。特に、造礁サンゴと呼ばれるタイプのサンゴは、体の中に共生させている褐虫藻(かっちゅうそう)が生み出す有機物を利用し、効率的に骨格を作っていきます。そしてサンゴ礁を作り出すのです。

骨格の材料は、海水の中にある、カルシウムイオンと炭酸イオンです。このうちカルシウムイオンのほうは心配ないのですが、炭酸イオンのほうは、大気中の二酸化炭素の量が増えると減少してしまい、そのためサンゴが骨格を作れなくなる、つまりサンゴが生きられなくなる、という可能性があるのです。

カラクリを、もう少し詳しく教えてください

海水は、弱いアルカリ性で、pHが8ほどです。ところが大気中の二酸化炭素には、海水に溶け込むことで、海水のアルカリ性を弱めるという働きがあります。「海洋酸性化」と言われる現象です。ただし、pHの値が7を越えて小さくなり、海水が酸性になるわけではありません。

化学の理論でわかることですが、海水のアルカリ性が弱まると、海水中の炭酸イオンが少なくなり、代わって重炭酸イオンが増えます。でも、重炭酸イオンから骨格を作ることはできません。

海洋酸性化は、大気中の二酸化炭素が増えれば増えるほど、進みます。また、海水の温度が低いほど、二酸化炭素が多く溶け込みますので、酸性化が進みます。このため海洋酸性化の影響は、年が経つにつれて進行し、また北半球なら北から南に向かって進行していくことになります。

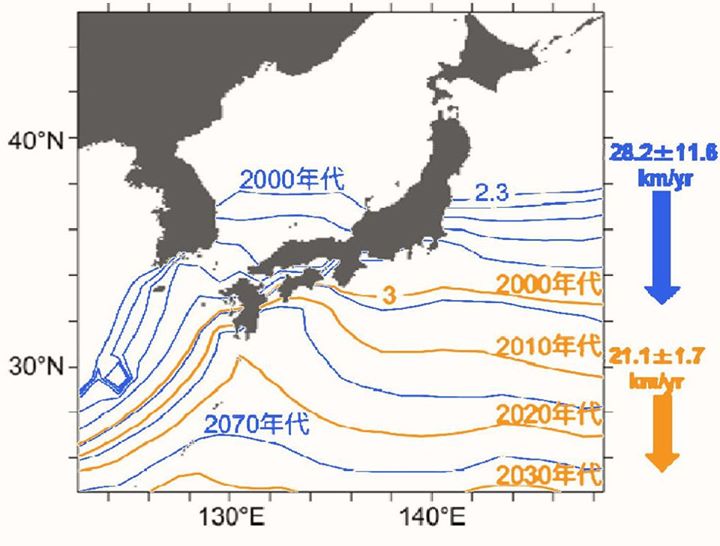

この海洋酸性化が、サンゴの分布にどんな影響を与えるか、計算してみました。図は、その結果の一つを示したものです。

オレンジの線は、熱帯や亜熱帯に棲むサンゴの、分布の北限です。10年ごとに、ぐんぐん南に下がっていきます。緑の線は、温帯に棲むサンゴの北限ですが、こちらも南下していきます。その速さは、1年に28キロメートルほどにもなります。

予測にあたって、どんな仮定をおいたのですか

人類が将来、温室効果ガスや硫黄酸化物などをどのくらい排出するかについて、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)という専門家組織が、いくつかのシナリオを作っています。2001年の「第3次評価報告書」をまとめるときには、6つのシナリオを作りました。

その中から、「A2シナリオ」と呼ばれるものを選びました。ついで、そのシナリオに沿って大気や海洋の状態を計算する「気候モデル」のうち4つを採用し、その計算結果を使いました。4つのモデルはいずれも、海の中で炭素が循環することを考慮に入れたものです。

一方、サンゴについても、現在や過去の調査記録をもとに、どのような水温のところ、どれだけ炭酸イオンがあるところなら生きられるかを調べました。

これらを組合わせることで、サンゴが生存できる北限を求めたのです。

どんなことがわかったのですか

これまでサンゴについては、地球温暖化により海水の温度が高くなることの影響が、もっぱら指摘されてきました。水温が上がると、南のほうではサンゴが死んで、いわゆる「白化」が起きる。他方、サンゴの生息できる場所は北のほうに広がっていく、と。

でも、私たちの研究で明らかになったように、「海洋酸性化」のため、サンゴが生きられる北限は南のほうへ急速に下がっていくのです。サンゴが生きられる海域は、南北両側から“挟みうち”にあって、ものすごく小さくなります。

地球温暖化の原因は、人間の様々な活動が生み出す二酸化炭素である、ということに懐疑的な人がいるかもしれません。でも、サンゴの生態系に大きな影響を与える「海洋酸性化」は、紛れもなく、二酸化炭素の増加が原因です。

多くの生きもののなかで、なぜサンゴに注目するのですか

サンゴは、環境変動の様子を調べるのに好都合で、研究者たちは広く用いてきました。骨格に含まれる化学元素を詳しく調べることで、たとえば、海水温や日射量、海水の上下方向の流動のようす、公害物質の海洋への影響などを定量的に知ることができます。

また、南北に長い日本の場合、広い範囲にわたってサンゴが生息していますので、海水温の上昇と海洋酸性化の両方の影響を同時に一つの生きもので調べることができる、というメリットもあります。

今回の研究は、今後どのように発展させる予定ですか

今回の研究で使った排出シナリオA2は、“これといった温暖化対策をとらないで、成り行きに任せる”というものでした。種類の違う排出シナリオでも調べてみ れば、“適切な対策をとれば、海洋酸性化の影響がこのくらい減らせる、遅らせられる”ということを示せるのでは、と思っています。

また、水産業と密接に関係するものについても、温暖化と酸性化の影響を調査したいと思っています。ホタテの養殖は、海水温が高いと駄目なので、いまは仙台あたりが南限です。一方、海洋酸性化の影響は、北から南に下りてくるので、ダブルパンチを受けることになります。ホタテの養殖が盛んな北海道にとっても、ことは重大です。

あの有名な「クリオネ」の将来も心配です。クリオネは、ミジンウキマイマイという、殻をもった動物プランクトンしか食べません。海洋酸性化の影響で、その「殻」ができなくなると、餌がなくなってしまいます…。

気候変動の問題に関心があって、この研究分野に進んだのですか

いえ、高校まではずっと、天文をやりたいと思っていました。でも実現できませんでした。「気候変動」に関心を持ったのは、大学3年のころに「ミッシング・シ ンク」を知ってからです。当時は、人間の出す二酸化炭素が増えていることは間違いないのだけど、それはどこに行くのか、その行き場(シンク)がはっきりとはわかっていなかったのです。大学時代に福岡の猛暑と水不足、浪人時代にピナツボ火山や雲仙普賢岳の噴火を経験した、というのも影響していると思います。

海に関心が移ったのは、大学3年の時です。海洋実習の授業で、“海のほうがおもしろいな”と思いました。でも、大学時代は陸上部だったし、海に潜るお金もなかった。北大に来てから、バイトしてダイビング機材を揃え、アマチュアの資格も全部取りました。大学院生の時にはフィリピンに行って、3週間ほど調査のお手伝いでチョウチョウウオを数えたこともあります。英語もろくに話せないのに「話せま~す」とか言って。

ただただ海が好きだったんですね。今週末からも、宮古島で潜ります。原点としては、生きものが好きだったということがあるでしょう。これが、人生で初めて読んだ本、というか眺めていた本です。3歳のときに。