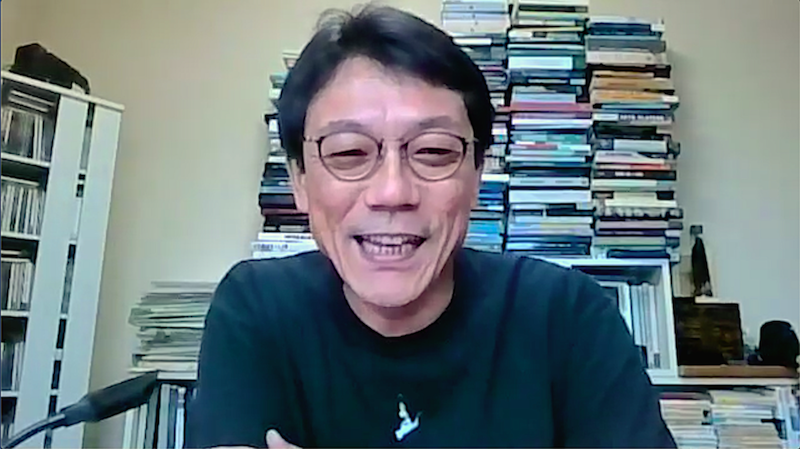

整理すると心がときめくともいわれています。今回は『デモクラシーの整理法』を上梓した空井護さん(大学院 公共政策学連携研究部 教授)にお話をうかがい、デモクラシーや政治についてスッキリ理解したいと思います。

デモクラシーを整理する

デモクラシーは政治のしくみのひとつの型です。私たちにとっては「民主主義」の方が耳慣れた言葉かもしれません。ただ「主義」には、しばしば、これが正しいと主張することを指す場合があります。ここでは空井さんの本のタイトルに合わせて、デモクラシーと記します。ではデモクラシーを整理するためにはどうしたら良いのでしょうか。

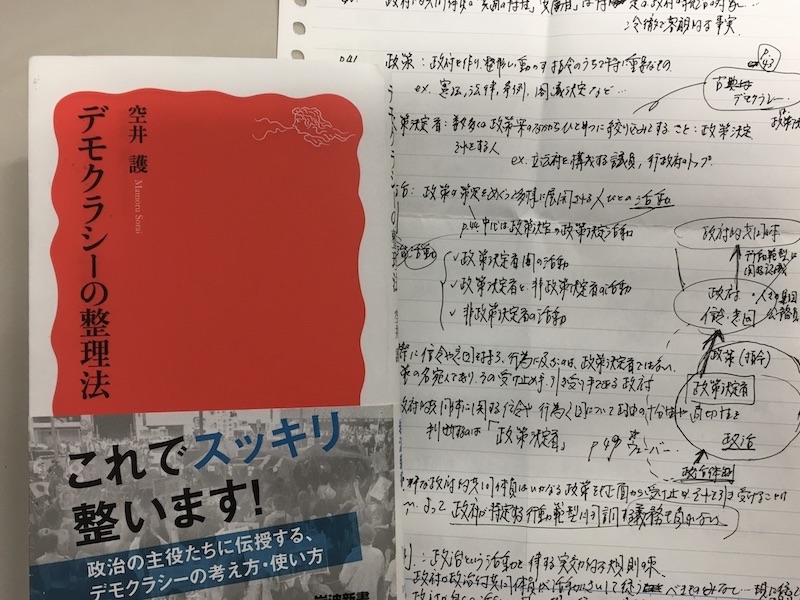

一つは、デモクラシーについて「いつ」「誰が」「どんなことを述べたのか」に焦点を当てて整理する方法があります。例えば、ルソーやアレントがどの本でどんなことを言っていたのか、要点を絞って詳かにすることです。大学の政治理論や、政治思想史のテキストを読むと、このタイプの優れたまとめが行われていることがわかります。一方、空井さんが執筆された『デモクラシーの整理法』はこれらとは一味違うユニークな整理法を採用しています。

言葉のつながりの中にデモクラシーを位置づける

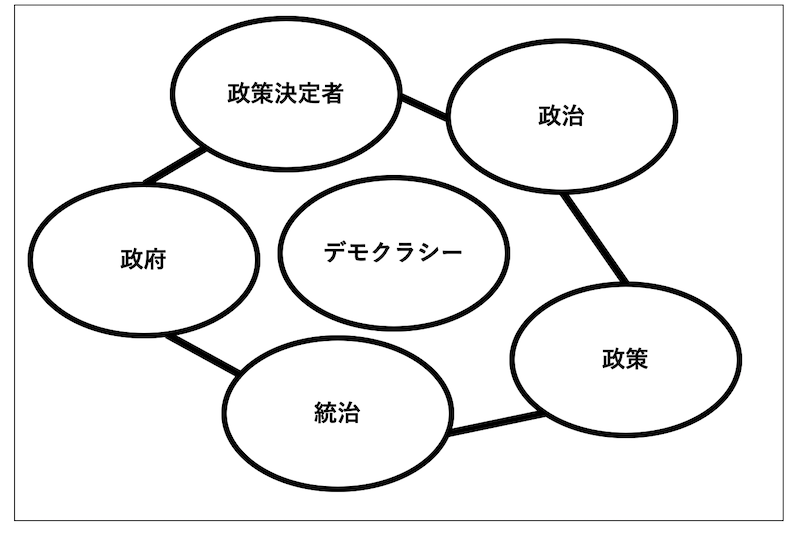

私たちが机の上を整理するとき、物のしまい先が大事になります。例えば、本を片付けるには本棚が、書類を整理するにはフォルダがあった方が便利です。デモクラシーについても、本棚やフォルダのような、デモクラシーの置き場を準備することで、うまく整理ができるはずです。ただ、デモクラシーは物品ではないので置き場を準備するためには一工夫が必要となります。

例えば先ほど、デモクラシーは政治のしくみの型のひとつとしました。それは、デモクラシーを「政治」という置き場所に片付けたことになります。しかしこれだけではあまりスッキリしません。それは政治がまだ片付いていないからです。政治をまずもって整理するなら、政治は「政府によって行われる活動」となります。では、政治の置き場所の政府とは何か、そこで行われる活動とは何か、政府が政策によって形作られるのならば、政策とはなにか……。読者の皆さんはもう気づいたでしょうか。デモクラシーを整理した際の置き場所は、政治や政府や統治や政策や政策決定者といった、互いに関連する複数の言葉のつながり中になるのです。それは、小枝を組み合わせて作られた鳥の巣に卵が置かれているイメージにも似ているでしょうか。うまく枝を組み合わせることで、巣はシンプルかつ丈夫になり、そこに置かれた卵も安定します。デモクラシーの収納先を整えることは、プロの腕の見せどころです。

『デモクラシーの整理法』の特徴

空井さんの整理法は、先に紹介したデモクラシーについて誰が何を述べたのかに注目する方法とは異なり、それぞれの言葉で示された事象がどのように作動してデモクラシーが成立しているのかに注目します。それはデモクラシーが「どうあるべきか」よりも「現実にどうなっているのか」を捉える比較政治学の考え方によるものです。そして、空井さんがご自身の著作を整理法と名付ける所以は、言葉の定義や解釈の「正しさ」はもちろんとして、その上で、この整理法を使うことで、デモクラシーが私たちの腑に落ちる「使い勝手の良さ」を大事にする点にあると感じました。

デモクラシーを整理して見えてくる政治的自由の価値

乱雑な机の上を整理すれば、今までそこにあったのにもかかわらず気づかなかったものごとに目がいきます。デモクラシーを整理したことで見えてきたものの一つは政治的自由の価値です。投票やデモに行けることは、もちろん政治的自由ですが、それだけではありません。例えば、同僚と「いつまで自粛が続くんだろうね」とおしゃべりできることもまた、政治的な自由がある状態です。なぜなら、政治的自由が剥奪されれば、そんな日常の会話も取締りの対象になりうるからです。私たち民衆(デーモス)が、政治に対して忖度せずに意見を自由に表現できること、例えば、愛する人と一緒に暮らしたいという私たちにとって当たり前の生活のあり方を構想しその実現を訴えることができること。そんな政治的自由がデモクラシーの根なのです。

政治的自由を取り戻す

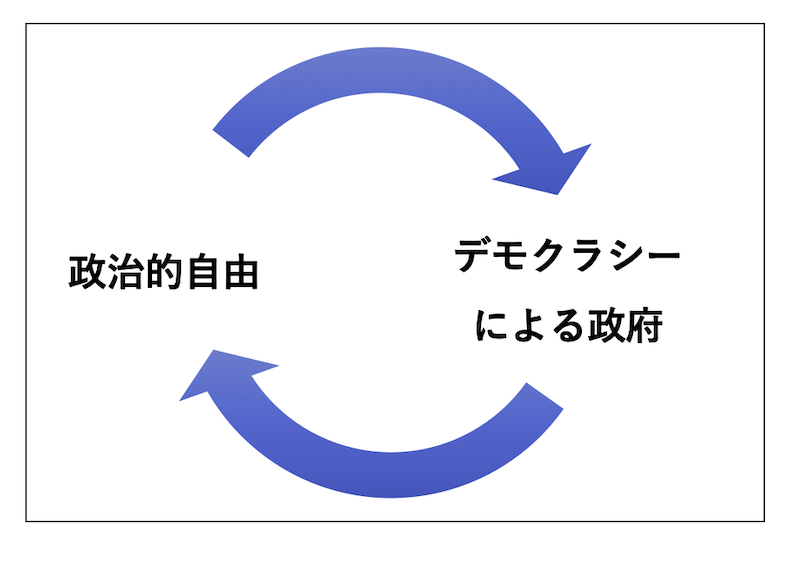

では、私たちの政治的自由を阻害するのは誰でしょうか。一つは政府です。政府は私たちの自由な政治的発言を制約します。思いを巡らせれば、そんな政府を持つ国や地域がこの世界にはまだたくさんあることに気づきます。しかしそれだけではありません。私たちが私たち自身の政治的自由を束縛することがあります。強者への迎合、そして「自己責任だから文句をいうな」という語り口。そのような私たちの態度や言葉は、別の私たちの口を閉ざさせます。それを防ぐのは政府の仕事だと空井さんは述べます。ここには、政治的自由がデモクラシーによる政府を可能にし、その政府が私たちの政治的自由を保障するといった、一種の循環関係がみてとれます。

政治的自由に対する感度

私たちが、自ら望む生き方を伝えることを大事に思っているからこそ、デモクラシーの仕組みが求められたのではないでしょうか。しかし、そのような政治的自由は私たち読者にとっては、当たり前すぎるがゆえに、その大事さを忘れがちになり、他者の自由が奪われていることを傍観している状況があるかもれません。政治的自由に対する感度を高めることが大事なのではないかと空井さんは指摘します。そのためにはどうしたらよいのでしょうか。空井さんの話を聞くと、二つのポイントがあると感じました。

一つはジャーナリストの活躍です。複数の異なる立場のジャーナリストによる政治に対する批判的な主張が、政策に反映される状況が見えれば、私たちは政治を変えていくために意見を述べることの重要性に気づくようになるかもしれません。

地域の課題解決への参画

もう一つは、私たち自身が、意見を述べ議論を通じて社会問題の解決に寄与することです。空井さんが所属する北海道大学公共政策大学院は、公共政策分野の専門職大学院のひとつです。少子高齢化と人口減少、交通などのインフラ、災害対策など、北海道の地域の問題は日本全体の問題につながっています。北大の公共政策大学院の特徴は地域の課題解決に目を向けている点です。北海道の地域の問題を、公的な仕組みでどのように解決するのか。実際に問題解決に取り組みつつ研究を進めることで、政治的自由の価値への感度を高めることができるのではないかと感じました。

この記事を読んで『デモクラシーの整理法』が気になった方は、是非手にとってみてください。新しい整理法にときめくこと請け合いです。