本学の小林快次さん(総合博物館 教授)らの研究グループが、淡路島で発見された恐竜化石を、新属新種の「ヤマトサウルス・イザナギイ」と命名したと発表しました。研究結果は本日発表の論文誌Scientific Reportsで公開されました。

今回命名された恐竜は、カモノハシ竜ともよばれる草食恐竜の一種で、ハドロサウルス科に属しています。大きさは7~8 m、体重は4~5 tの成体と考えられています。歯や肩の骨の特徴などから、ハドロサウルス科の中でも進化的に古い種であることが明らかになりました。化石が発見された淡路島は、イザナギの尊とイザナミの尊が日本で最初に創った島だと古事記に記されるいにしえの地です。これにちなんで小林さんらはこの恐竜を「ヤマトサウルス・イザナギイ」と名づけました。

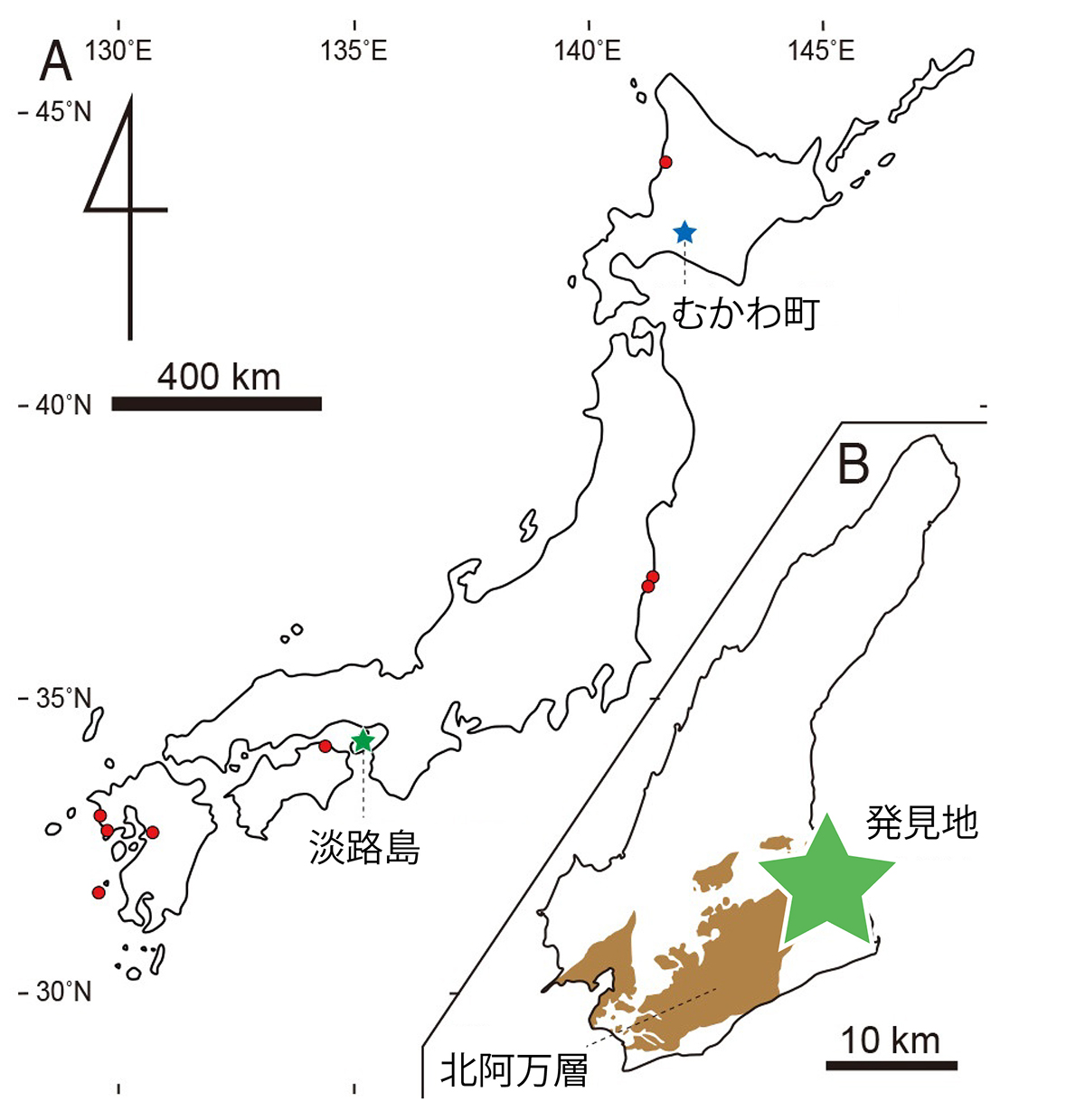

ヤマトサウルスは7200万年前の地層から発見されましたが、同時代の北海道むかわ町からはカムイサウルスが発見されています。この両者の知見をあわせると、ハドロサウルス類の進化と東アジアの環境の解明がより進むと小林さんは記者発表で語りました。ヤマトサウルスの特徴、ハドロサウルス類進化に関する新説とは?そしてヤマトサウルスとカムイサウルスが明らかにする白亜紀の東アジアの環境とは? 本日、北大総合博物館で実施された記者発表の内容を要約してお伝えします。

【川本思心・CoSTEP/理学研究院 准教授】

凹凸の少ない歯をもつ奇妙なハドロサウルスの再発見

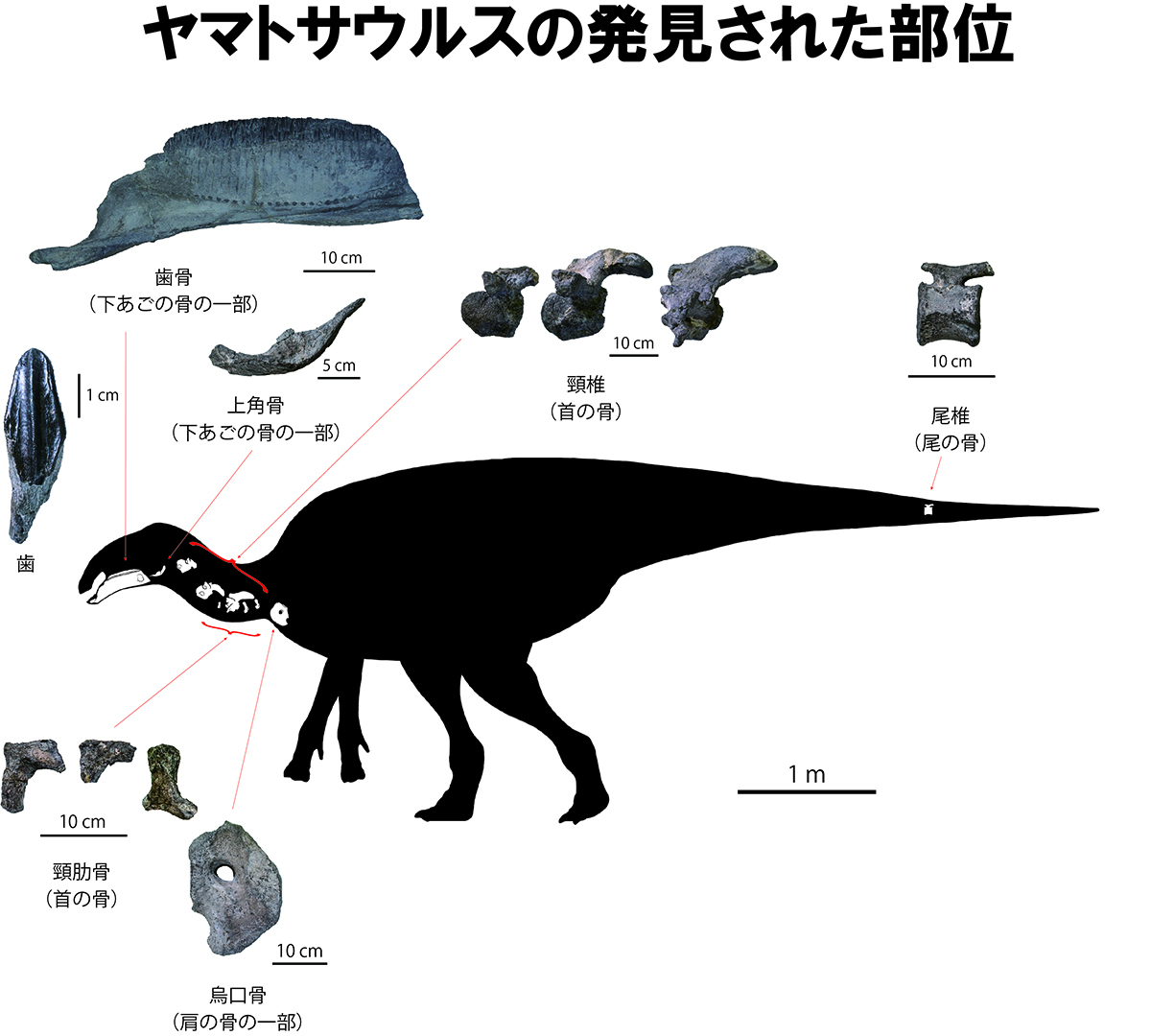

今回新属新種の恐竜化石とされた標本は、2004年に兵庫県淡路島南部で、アマチュア化石家の岸本眞五さんによって発見されました。発見された化石は、歯のついた下顎部分である歯骨、肩の骨である烏口骨、複数の頚椎など23点でした。その後、それらは兵庫県立人と自然の博物館に収蔵されていましたが、2014年に小林さんが同博物館を訪れ、この化石を見たことから研究が始まりました。

小林さんはその特徴的な歯をみて、すぐに「これはおかしい。見たことがないハドロサウルスの歯だ」と気付きました。草を食べる草食恐竜では、歯が分類のための情報を数多く教えてくれます。草を擦り切る歯の数が少なく、凹凸も少ない形状は、これまでみつかったハドロサウルスとは異なるものでした。

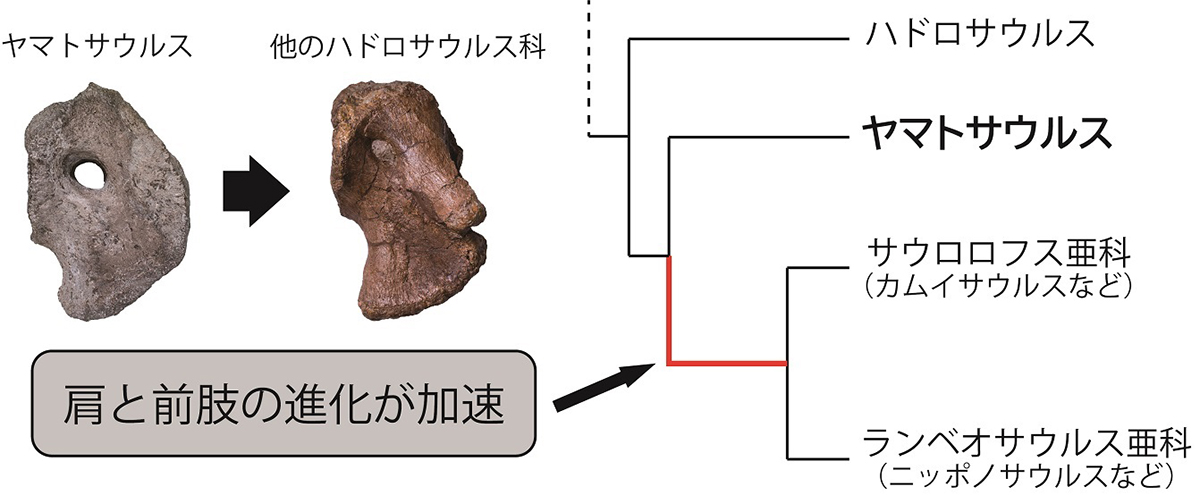

研究グループは、化石から得られた354個の特徴を、70種類の他のハドロサウルス類と比較しました。特徴の組み合わせパターンを比較することで、どの種とどの種が進化的に近い種かがわかるのです。その結果、この化石の種は、ハドロサウルス科の中でも、急激に多様化し時代的に新しく登場したサウロロフス亜科とランベオサウルス亜科に共通する祖先的な種であるとわかりました。

肩と前肢の進化も大繁栄に関係?

特に注目すべきは前肢の肩の骨です。この烏口骨は他のハドロサウルス類と違って突起が小さく、その形状からそこに付く筋肉、さらには腕の動きや使い方も推測することができます。腕の機能については今後の研究課題ですが、この形状を他のハドロサウルス類と比較分析すると興味深い可能性が浮かび上がってきました。

異なる形状の肩の骨をもつハドロサウルス種が、ヤマトサウルスの後に短い期間に多数現れていたのです。このことから、研究グループは、肩や前肢の進化がハドロサウルス類の大繁栄のきっかけになったのではないか、という説を今回提唱しました。これまでの説では、歯と顎の進化が重要と考えられていたため、ひとつ新しい説が加えられることになったというわけです。

(ヤマトサウルスの歩行アニメーション。ハドロサウルス類の復元では2足歩行か4足歩行かが議論となる。ヤマトサウルスの肩の骨の形状は、そのどちらかを示唆する特徴を現すものではない。祖先的なハドロサウルス類が2足歩行であることを考慮して2足歩行で復元されている)〈© Masato Hattori〉

「長寿」の種、ヤマトサウルスをはぐくんだ地とは

ヤマトサウルスは系統的には古い種です。他の祖先的なハドロサウルス類の出現時期を考慮すると、ヤマトサウルスは9,200万年前ごろに出現したと考えられます。しかし発見された地層は7,200万年前。恐竜の時代の再末期、白亜紀後期の比較的新しい地層でした。したがって2,000万年の間、存在していたと推測されます。一般的に恐竜は、種が生まれてから数百万年から8百万年ほどで絶滅すると言われており、それと比較するとヤマトサウルスはかなり長い期間、繁栄していたことになります。

生物の進化では、似た環境で新しい種が生まれた場合、古い種は新しい種との生存競争に負けて絶滅してしまいます。しかし、ヤマトサウルスはそうなりませんでした。なぜそのような「長寿」が可能だったのでしょうか。

小林さんらは、その原因はヤマトサウルスが生息していた場所にあると考えています。ヤマトサウルスが発掘されたのは海成層と呼ばれる海底に土砂が堆積してできる地層です。実際、同じ地層からはアンモナイトが多数発見されています。つまり、ヤマトサウルスは海岸に近い場所にすんでいた可能性が高いのです。

海と陸が接する環境である海岸は、多様な環境が連続的に存在しており、そこに多様な動植物がすむことができます。ハドロサウルス類が食べていたシダやソテツも多種繁茂していたでしょう。さらに、擦り切る力が弱い凹凸の少ないヤマトサウルスの歯の特徴からは、やわらかいもの、例えば海草や海藻を食べていた可能性も考えられます。

これまで恐竜研究では、多数の化石が発掘されている北米やモンゴルといった内陸部での進化が注目されていました。しかし、今回のヤマトサウルスは広大で一様な環境の内陸部とは異なる、海岸線での進化を明らかにする貴重な存在なのです。

南のヤマトサウルスと北のカムイサウルスが明らかにする恐竜の進化

海岸線での進化を明らかにする上で、小林さんらが2019年に新属新種として発表したカムイサウルスの存在は欠かせません。むかわ竜ことカムイサウルス・ジャポニクスは2013年に発見され、その後発掘と研究が進められました。小林さんらによるヤマトサウルスの研究は2014年から始まったので、実はふたつの恐竜の研究ははじめから並行して進められていたことになります。

小林さんは、ヤマトサウルスとカムイサウルスは同じ時代の同じ環境に住んでいたか、あるいは地理的に離れてすみ分けていたのではないか、と考えています。古い種であるヤマトサウルスと、新しい種であるカムイサウルスが記載されることで、より詳細にハドロサウルスの進化、そしてその進化を可能にした東アジア海岸の環境を明らかにするためのピースがそろってきました。今後も北大発の恐竜研究から目が離せません。

追記

ヤマトサウルスの化石(レプリカ)は、明日から7月4日まで、北大総合博物館3階の古生物標本コーナーで展示されます。新型コロナのために兵庫県立人と自然の博物館での展示が急遽中止となったため、夏までこの標本をみることができるのは北大総合博物館だけになります。

「まん延防止等重点措置」および「非常事態宣言」のため、5月3日から31日まで北大総合博物館は全館臨時休館となりました。何卒ご了承ください。

今回紹介した研究成果は、以下の論文にまとめられています。

Yoshitsugu Kobayashi, Ryuji Takasaki, Katsuhiro Kubota & Anthony R. Fiorillo

A new basal hadrosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the latest Cretaceous Kita-Ama Formation in Japan implies the origin of hadrosaurids

Scientific Reports, 11, , Article number: 8547 (2021)

小林快次,高崎竜司,久保田克博,アントニー・フィオリロ

白亜紀最末期の北阿万層から産出した新たな基盤的ハドロサウルス科の恐竜がもたらすハドロサウルス科の起源に関する新知見