2021年のノーベル物理学賞は「気候の物理的モデリング、気候変動の定量化、地球温暖化の確実な予測」と題して、真鍋淑郎(米プリンストン大学)、クラウス・ハッセルマン(独マックス・プランク研究所)、ジョルジオ・パリシ(伊サピエンツァ大学)の3氏に授与されました1。

真鍋淑郎(まなべ・しゅくろう)さんは、世界の地球気候研究に極めて大きな影響を与えた第一人者です。地球気候研究に強い北海道大学にも、ゆかりがある研究者がいます。その一人が、真鍋さんから多くを学び、ともに研究をしてきた山中康裕さん(地球環境科学研究院 教授)です。山中さんに今回の受賞の解説をしていただきました。

【川本思心・理学研究院/CoSTEP准教授】

真鍋さんの研究のインパクトとは?

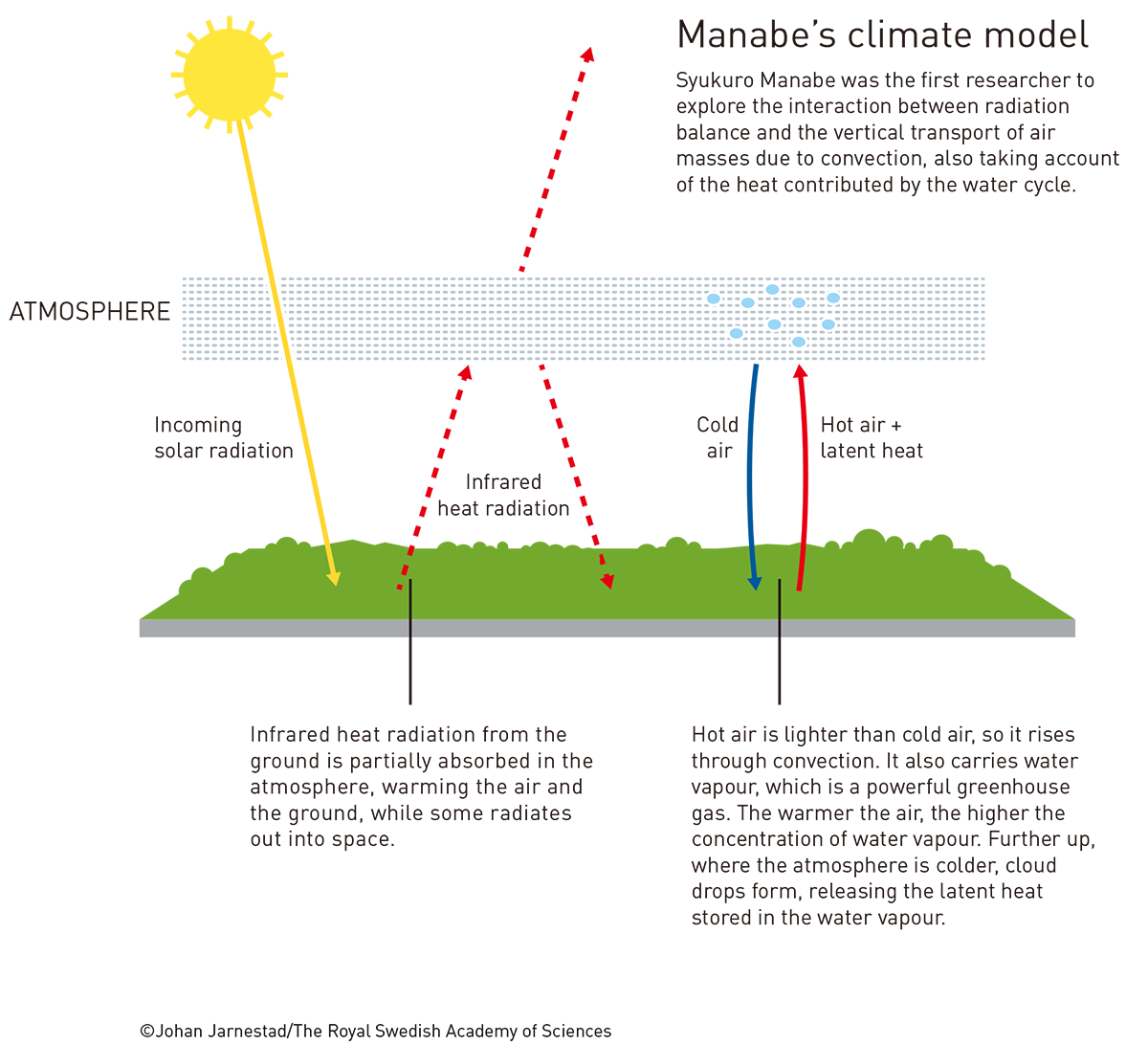

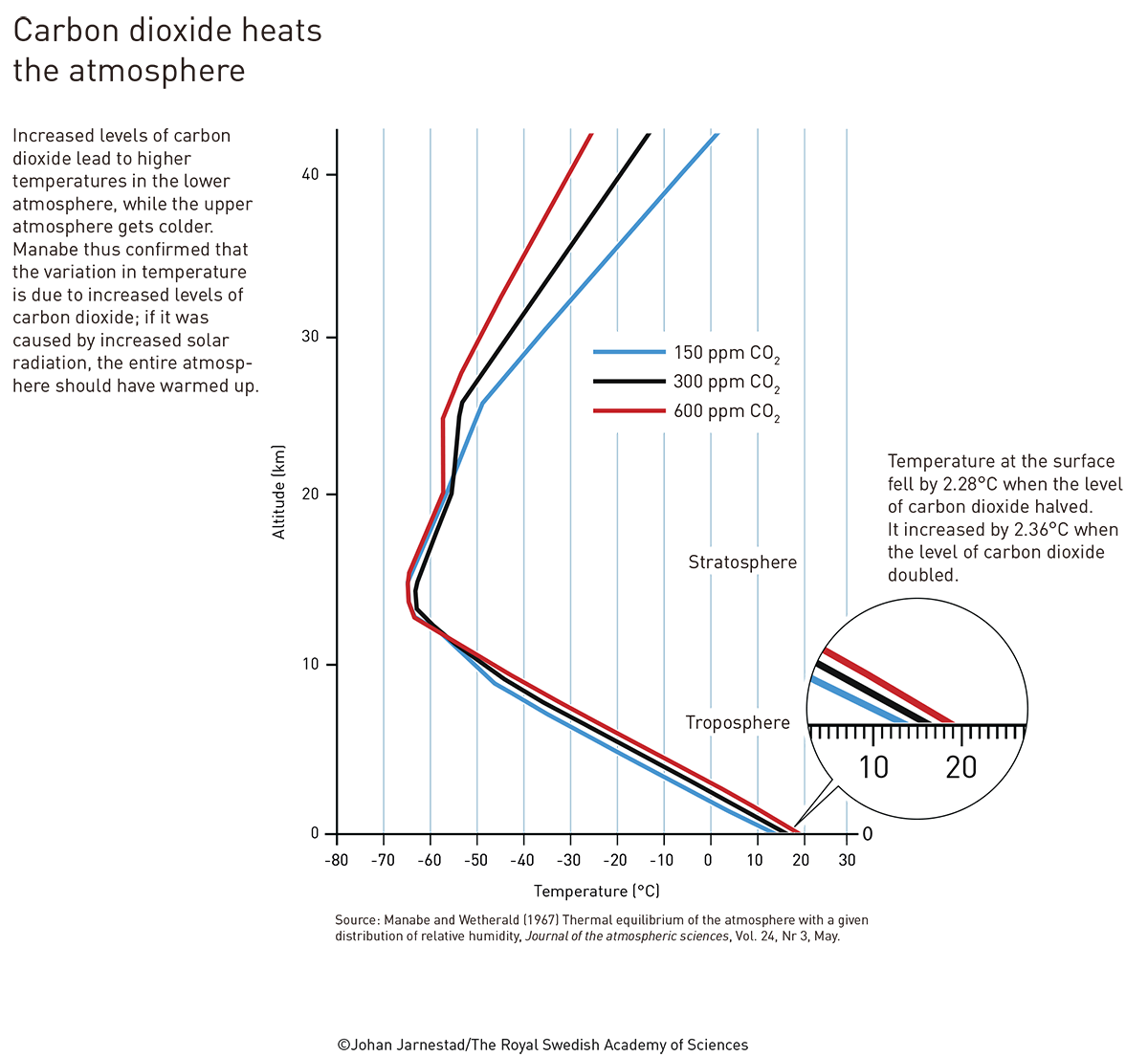

真鍋先生の専門は、太陽光、大気や海洋の循環、温度といった諸条件がどのように相互に影響するか、計算によって明らかにする数理モデルを作ることです。真鍋先生は1964年に鉛直1次元モデルで、大気の鉛直方向の温度構造を最初に明らかにしました2。さらに1967年にCO2濃度が温度に与える影響をモデルに組み込み、CO2が2倍になると気温が約2度あがるという、地球温暖化の最初の数値計算を行いました3。この計算の特徴は、対流圏の存在を組み入れたことです。

(真鍋さんの1967年のモデルの要素を示した模式図。横軸が気温。縦軸が高度。CO2濃度が低いとき(青線)に比べ、高いとき(赤線)は地上では気温が約2度高くなる(フキダシ部分)。一方、高度20km以上では完全に逆転し、CO2濃度が高いほど気温は低くなる)〈©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences1 〉

(真鍋さんの1967年のモデルの要素を示した模式図。横軸が気温。縦軸が高度。CO2濃度が低いとき(青線)に比べ、高いとき(赤線)は地上では気温が約2度高くなる(フキダシ部分)。一方、高度20km以上では完全に逆転し、CO2濃度が高いほど気温は低くなる)〈©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences1 〉

そして1969年に、最初の大気大循環モデル、海洋大循環モデルだけでなく、なんと、大気・海洋結合モデルを作ってしまったのです4。世界は彼を追いかけるように、1970年代、1980年代に大気大循環モデル、海洋大循環モデルを作っていったのです。その間に彼だけが、地球温暖化、古気候などいろんな気候を再現していく独走状態にありました。ただし、大気と海洋を同時に計算させると、精度が高い再現が出来ませんでした。それを克服する方法を見つけ、1989年に現在につながる気候モデルを作りました5。

そしてIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最初の報告書が1989年に出たことにより、世界中の研究者が大気大循環モデルと海洋大循環モデルを統合しようと取り組みはじめました。

(複雑で広大な地球気候の動態をコンピューター上で再現することは容易ではない。当初は地球を一様な一つのかたまりとしてモデル化された。しかし計算機の発達とともに、徐々にモデルは複雑さと正確さを増し、現在に至っている6, 7)〈出典:Free Art Backgrounds〉

(複雑で広大な地球気候の動態をコンピューター上で再現することは容易ではない。当初は地球を一様な一つのかたまりとしてモデル化された。しかし計算機の発達とともに、徐々にモデルは複雑さと正確さを増し、現在に至っている6, 7)〈出典:Free Art Backgrounds〉

その後の気候研究の方向性を決める大きな流れをつくったのですね

私も東大修士1年生の時に、真鍋先生の論文を全部読みました。60本は精読したと思います。そして1991年の修士論文で、真鍋先生の大気・海洋結合モデルを発展させた研究をまとめました。そういう意味では、日本で最初に結合モデルを作り始めたのは私といえるかもしれません。私にとって「研究=真鍋先生の論文」だったわけで、1番目の師匠は指導教員の杉ノ原伸夫先生ですが、真鍋先生は2番目の師匠です。

1997年に私がプリンストン大学に滞在した際には、東大の研究室で真鍋先生の後輩だった私の父も含めて、真鍋先生のお家に泊まりました。計10泊ぐらいはしていますね。私の結婚式でも挨拶をしていただきました。もちろん、真鍋先生のプロジェクトで研究もしました。というわけで、私の人生に、真鍋さんアリです。

真鍋さんと山中さんはどのような研究を一緒にしたのでしょうか?

1997年10月に、地球環境変動を中心に研究する組織「地球フロンティア研究システム」が設立されました8。真鍋先生は六つあるプログラムのうちの一つ、「地球温暖化予測研究領域」の領域長に着任しました。そして、真鍋先生から直々の指名により、私はその地球温暖化研究領域傘下のグループリーダーになりました。30代前半での抜擢です。炭素循環について研究を担当することになり、北大助教授(当時)と兼業で、毎週金曜日は東京に行っていました。

この地球フロンティア研究システムは、スーパーコンピューター「地球シミュレータ」を使うための組織として作られ、ここから、日本の気候モデルCCSR/NIES/JAMSTECモデルが花開いていくわけです。

(地球シミュレータ(初代))〈出典:Manatee_tw〉

(地球シミュレータ(初代))〈出典:Manatee_tw〉

大気・海洋結合モデルは真鍋さんのモデルだけではない?

そうです。真鍋さんのモデルをきっかけに、世界中の研究者が統合モデルをつくろうとしました。そしてそれらを相互比較しながら、より良い結果を出すために、国際的なプロジェクトであるCMIP(Climate Model intercomparison Project:気候モデル相互比較研究プロジェクト)が開始されました。このCMIPの結果が、IPCCの気候変動の予測そのものです。こういった世界中の動きの前に、真鍋先生のモデルがありました。

日本では、気象庁のグループと、CCSR/NIES/JAMSTECのグループが結合モデルを目指しました。地球フロンティア研究システムでの私の本業は炭素循環でしたが、気候モデル開発もサイドワークでやっていました。CCSR/NIES/JAMSTECモデルの最初のバージョンは私と阿部彩子さん(現・東京大学 教授)と木本昌秀さん(現・国立環境研究所 所長)、故 沼口敦さん(当時・国立環境研究所)が第1世代を作りました。そのあと、江守正多さん(現・国立環境研究所)や河宮未知生さん(現・JAMSTEC)、木本先生の弟子の渡部雅浩さん(元・北海道大学、現・東京大学 教授)が第2代として引き継いでいます。

地球フロンティア研究システムは、人材とネットワークという大きな成果を残したわけですが、課題は?

真鍋先生を始め、1950年代の東大出身の気象学者は,米国に行きました。そして、5~6人が米国の教授になりました。つまり、頭脳流出です。東大の正野重方教授の弟子たちということで、正野学派と呼ばれています。

米国に行かなかった最初の人が、北大名誉教授でもある松野太郎先生です。地球フロンティア研究システムを作ったのは、松野先生です。そして、北大の地球環境科学院の大気海洋専攻(当時)ができたのも松野先生の力です。

北大の地球気候研究は日本において重要な位置を占めるのですね。最後に、今回の受賞の意義、地球環境科学の意義について教えてください

真鍋先生のしたことは、地球温暖化という応用科学を突き詰めると、そもそも地球の気候はどのように決まるのかという基礎科学にぶち当たることを、示したことです。これはまさに、北大の理念のひとつ「実学の重視」に他ならない。中谷宇吉郎のような現代版とも言えるでしょう。

ノーベル賞は「地球温暖化は科学に基づく」と言うことを明確にしました。これは、気候変動やSDGsなどの地球規模の環境問題や社会問題に答える科学を突き詰めると、基礎科学に行きつくこと、そして、科学に基づく議論をせねばならないということです。

参考文献:

- Nobel Foundation 2021: “The Nobel Prize in Physics 2021 Press Release”.

- Manabe, S. and Strickler, R. F. 1964: “Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Convective Adjustment”. Journal of the Atmospheric Sciences, 21(4)361-385.

- Manabe, S. and Wetherald, R. T. 1967: “Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity”. Journal of the Atmospheric Sciences, 24(3)241-259.

- Manabe, S. and Bryan, K. 1969: “Climate Calculations with a Combined Ocean-Atmosphere Model”. Journal of the Atmospheric Sciences, 26(4)786-789.

- Stouffer, R. J., Manabe, S. and Bryan, K. 1989: “Interhemispheric asymmetry in climate response to a gradual increase of atmospheric CO2”. Nature 342, 660-662.

- 国立環境研究所 2006: 「国立環境研究所における気候モデル研究の歩み」『環境儀』19. 14.

- 国立環境研究所 2015: 「気候のコンピュータモデルと観測データの相乗効果—モデルを使った温暖化予測の50年と今後の展望」『地球環境研究センターニュース』26(2), 8-12.

- 松野太郎 1998: 「地球フロンティア研究システムの発足」『天気』45(4), 61-62.