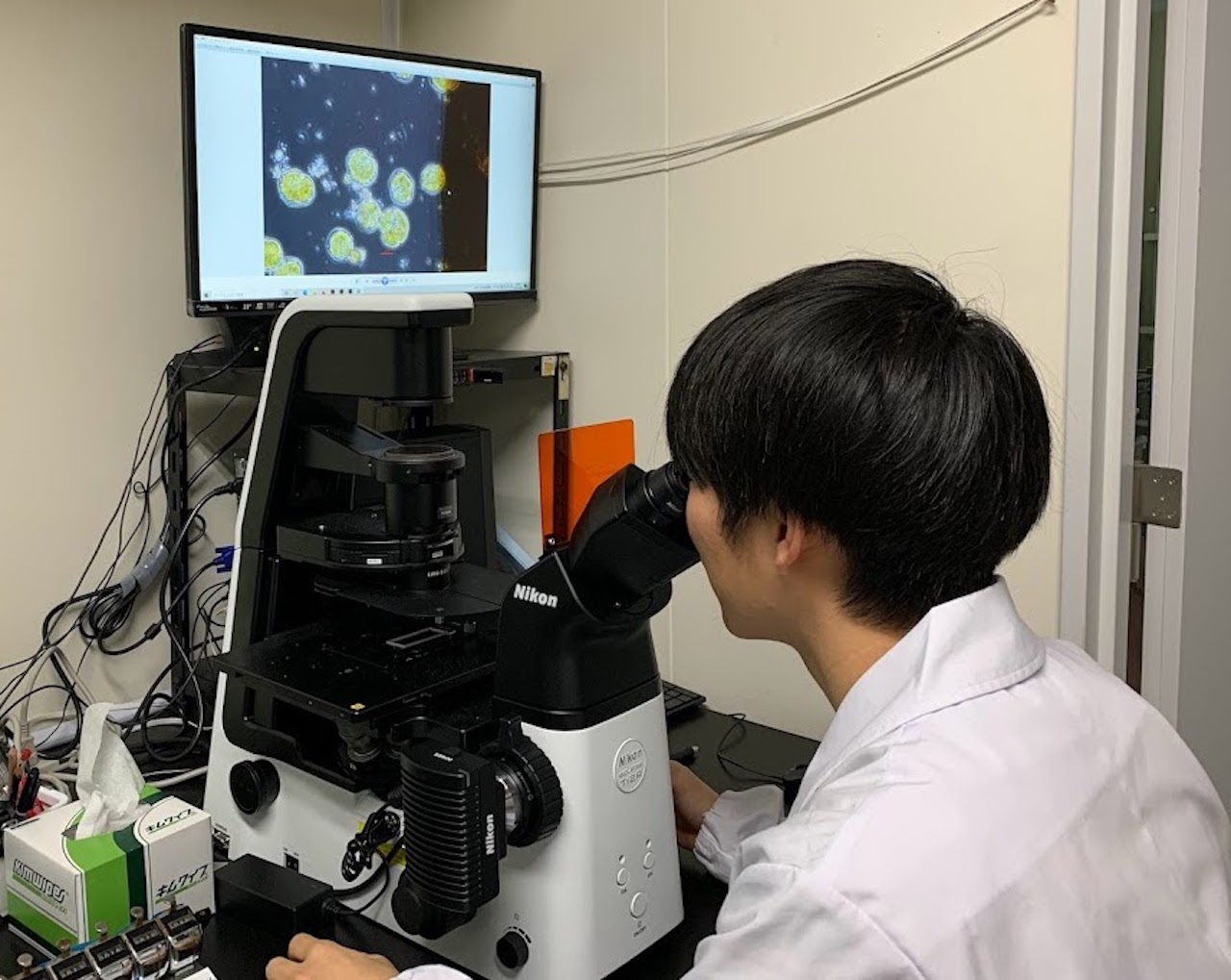

2021年10月、北大水産学部の練習船うしお丸が道東沖で赤潮のサンプルを採取しました。このサンプルを、プランクトン生態学を専門とする山口篤さん(水産科学研究院 准教授)の研究チームが、解析しました。その結果、非常に高い確度で赤潮の原因が植物プランクトンのカレニア・セリフォルミスであることが明らかになりました。山口さんにZoomでお話をうかがいました。

カレニア・セリフォルミスとはどのようなプランクトンなのですか?

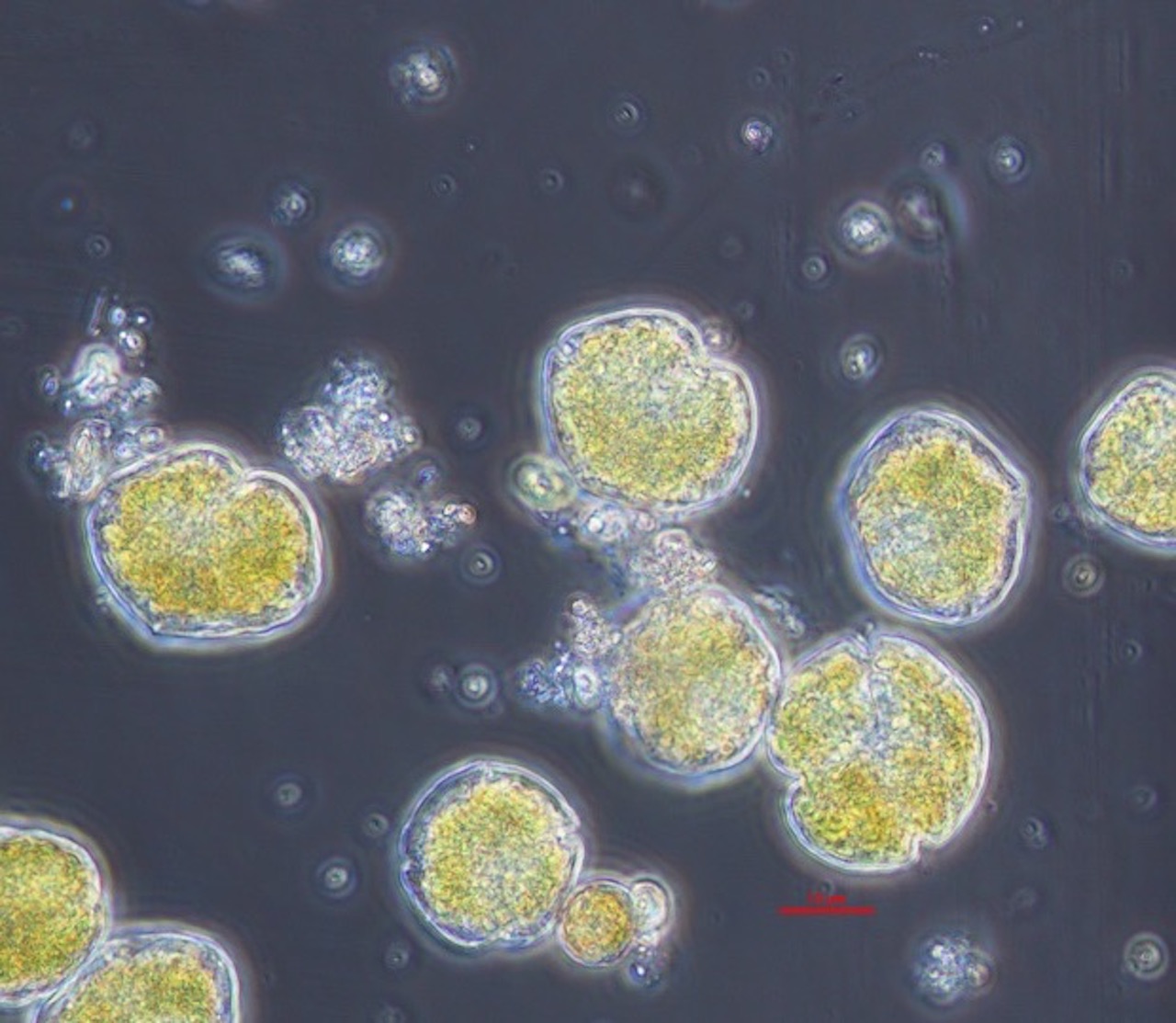

カレニア・セリフォルミス(Karenia selliformis)は、海洋性の渦鞭毛藻の一種です。比較的冷たい海域を好むとされ、細胞サイズは20-27 µm(マイクロメーター)です。鞭毛を持ち、運動能力があります。小さな生物にもかかわらず、海中では1日に20 m程度の移動をすることができ、昼は日が当たる海面近くに浮上し、夜になると栄養塩が豊富な下層に潜ります。

カレニア属の特徴は、細胞内に毒素を持つ種が多い点です。2018年にアメリカのフロリダで起きたマナティやイルカの大量死の原因として、神経性毒を持つカレニア・ブレビス(Karenia brevis)による赤潮が報告されています。

えりも、日高中央、ひだかでは、ツブ、タコ、ナマコがほとんど水揚げされていないとの報道もあります。

今回、道東沖で発生した赤潮では、定置網にかかったサケのほか、ウニやタコ、ホッキ貝など、海の底に住む生物への被害が確認されています。サケはエラにプランクトンの毒素が作用して死んだと考えられます。ウニやタコなどの底生生物の大量死も、カレニア・セリフォルミスが保有する有害な毒素が原因だと考えられます。

カレニア・セリフォルミスが大増殖した理由をどのように考えていますか?

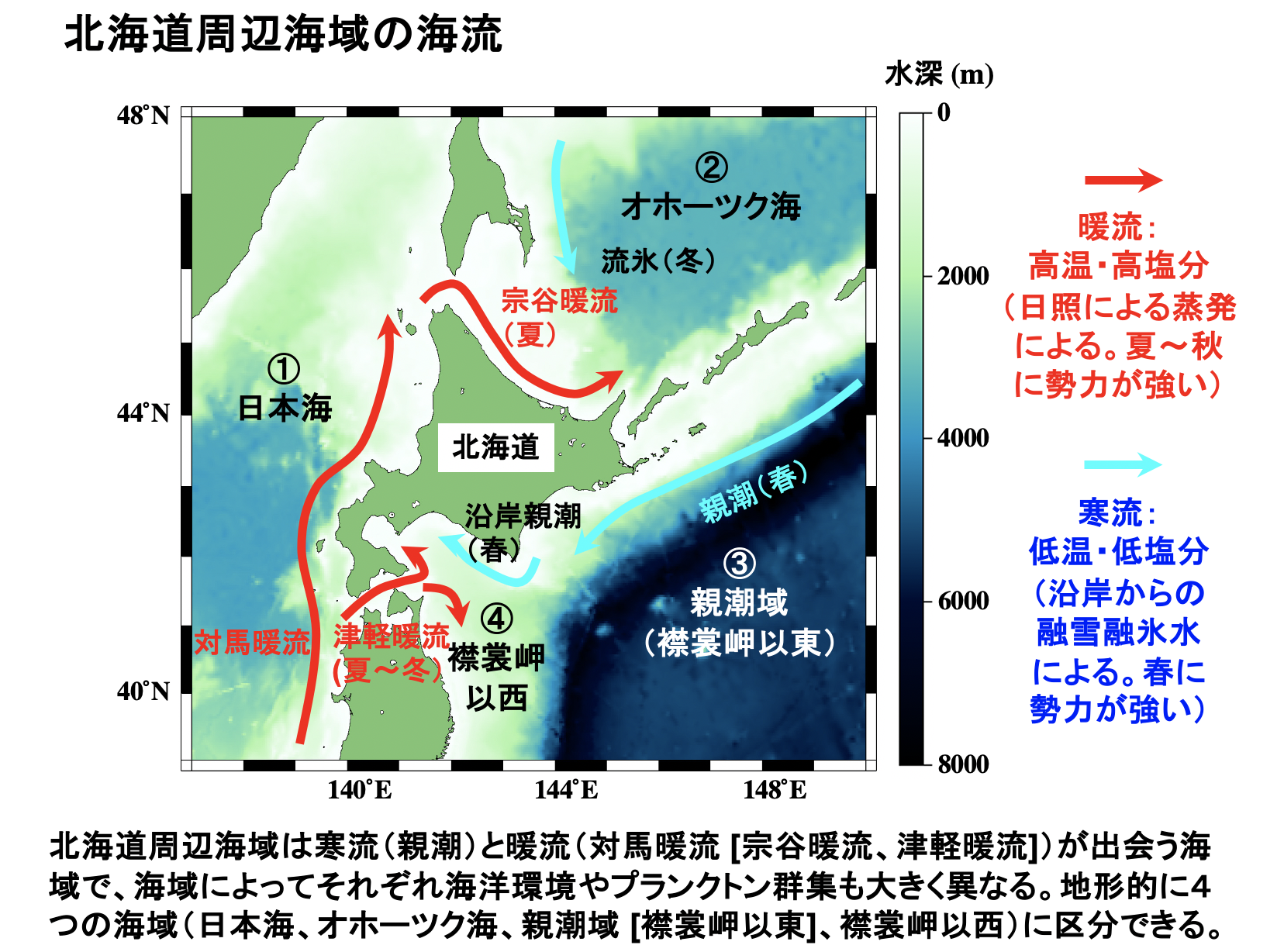

今回の道東沖のカレニア・セリフォルミスの大増殖には、いくつかの要因が考えられます。第一に、北海道周辺の海域における海流の影響です。襟裳岬の東側には親潮が流れています。本州および北海道の日本海側では、対馬暖流が北上しています。対馬暖流は津軽海峡で津軽暖流に、宗谷海峡で宗谷暖流に分岐します。津軽暖流は地形的に襟裳岬に遮られ、海峡を越えると南下していきます。

夏になると親潮の流れが弱まります。そして、道東沖には勢力の強い暖流が到達しないため、海水が停滞し「淀みやすい」状態になります。このようなことから秋口の道東沿岸は赤潮が発生しやすくなります。実際に調べてみると、道東沿岸では1972-74年、1983-86年に、渦鞭毛藻による大規模な赤潮の発生が記録されています。2000年代になると、温暖化の影響なのか、北海道の他の海域でも赤潮の発生報告件数が増えています。

第二に、今年の夏は台風や大型の低気圧が道東沖を通過することがほとんどなかったことです。そのため、例年に比べ海が攪拌される機会が少ない状態でした。すると、海水中は温かい水で構成される上部と、栄養塩が豊富な冷たい水で構成される下部の二層に分かれます。この状態は、他の植物プランクトンと比べて、移動能力を持つ渦鞭毛藻にとって増殖しやすい環境になっていました。

気候変化が北海道近海の海洋環境や生態系に影響を与えている可能性があります。函館湾では2015年と今年2021年に、カレニア・ミキモトイ(Karenia mikimotoi)による赤潮が観測されました。この植物プランクトンは暖かい水域に生息し、しばしば九州地方や瀬戸内海での赤潮の原因として報告されています。このプランクトンが暖流に乗って北上して函館湾で増殖した結果、赤潮が発生していると考えられます。

道東でサンマが獲れなくなった代わりにマイワシが獲れるようになったり、函館でイカの水揚げが激減し、ブリが水揚げされるようになったりしています。これらの北海道近海の生態系の変化は、寒流と暖流の境目の北上といった海流の変化が影響を与えていると思われます。今回の道東沖での赤潮の発生も気候変化が生態系に与えた影響の一つかもしれません。

ウニの漁獲量はこれからどのようになっていくでしょうか?

道東の海にすむウニなどの底生生物は、冷たい海で育つので成長するのに何年もかかります。今回ウニにかなり大きな被害があったとのことです。そのため、その海域の生態系は、ウニがいなくなったことによる、生態系に隙間、ニッチができた状態になっていると思われます。こういった生態系の隙間に、今後どのような生物が入るかで、今後のウニなど底生生物の漁獲量の回復が決まると考えられます。