私たちは日頃からさまざまな媒体や施設を通して北大の情報を手に入れたり、北大とつながったりしています。そのうち、北大ホームページやSNSの管理、プレスリリース、リテラポプリや北大時報等の広報誌作成、インフォメーションセンター「エルムの森」や東京オフィスの管理、北大フロンティア基金の管理や同窓会組織「校友会エルム」との連携活動といった業務を現在担っているのが総務企画部広報課です。東京五輪やリストさんのノーベル化学賞受賞といったビッグイベントもあり、北大が例年以上に注目された2021年。せっかくの機会なので、今年のノーベル化学賞の対応を事例として、広報課のお仕事についてお話しいただきました。

【梶井宏樹・CoSTEP 博士研究員】

―― まずは、大学広報や北大の広報課について教えてください。

富塚さん:大学広報の役割を端的に言うならば、「さまざまなステークホルダーに大学の情報を効果的に伝えること」です。北大には、学生や保護者はもちろんとして、卒業生、教職員、地域の方々、企業、報道機関など、多様なステークホルダーがいます。そのため広報課は、ホームページの運営や広報誌の制作・発行などに代表される広報業務に加えて、同窓会との連携やフロンティア基金の管理、札幌キャンパス正門横にあるインフォメーションセンター「エルムの森」、そして東京駅のすぐ側にある東京オフィスの管理といった幅広い業務を担っています。

―― 北大の情報を伝えるという点では、各部局の広報担当や、URA(リサーチ・アドミニストレーター)の方々なども活躍されていますが、広報課は広く北大について伝える役割を担っているのですね。現在、どのような体制で北大を支えているのですか?

富塚さん:いわゆる広報の担当者のみで言うと、現在は、課長と課長補佐、7人の広報・渉外担当、6人の学術国際広報担当の計15人体制です。

江澤さん:広報・渉外担当は、数年での異動がある事務職員から構成されているので、他の部局での経験や繋がりも活かした幅広い業務が得意です。学術国際担当は、定期的な異動を伴わない専門性の高い職員から構成されているので、リサーチタイムズでの研究発信や海外への北大の情報発信といった専門性の求められる仕事を素早くこなすことができます。

富塚さん:体制は時勢に応じて変化していて、例えば、課としての広報課が生まれたのは2004年4月の国立大学法人化の後のことです。2017年度には国際部の国際広報を担当するチームを広報課へ移管、2018年度には創成研究機構で研究広報業務に従事している専門スタッフを広報課へ配置するなど、広報体制の一元化に伴う組織改編を経て、現在の形になっています。

―― その時代のステークホルダーに情報を効果的に伝えるための工夫ですね。今年は東京五輪やリストさんのノーベル化学賞受賞といったビッグイベントがあり、広報課のみなさんは大活躍でした。この点についてはいかがでしょうか。

富塚さん:北大にはノーベル賞の受賞が期待されているような研究者がいます。また、北大の研究者がノーベル賞を受賞しなかったとしても、受賞者と関わりのある研究者に関する問い合わせなどもあります。そのため、毎年の受賞発表の日は広報課としてすぐに動けるようにしていて、実際に、今年は物理学賞を受賞した眞鍋淑郎先生と関りのある先生を報道の方に紹介するなどしました。

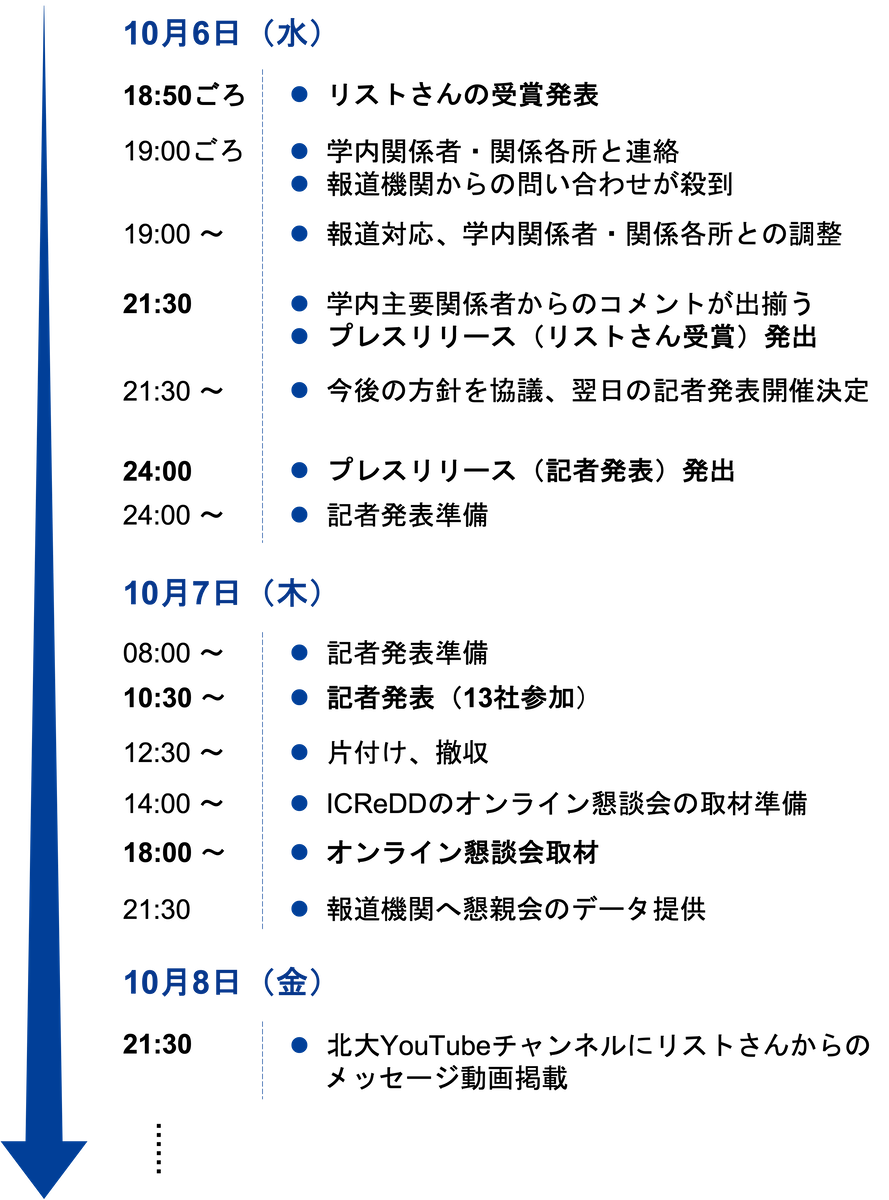

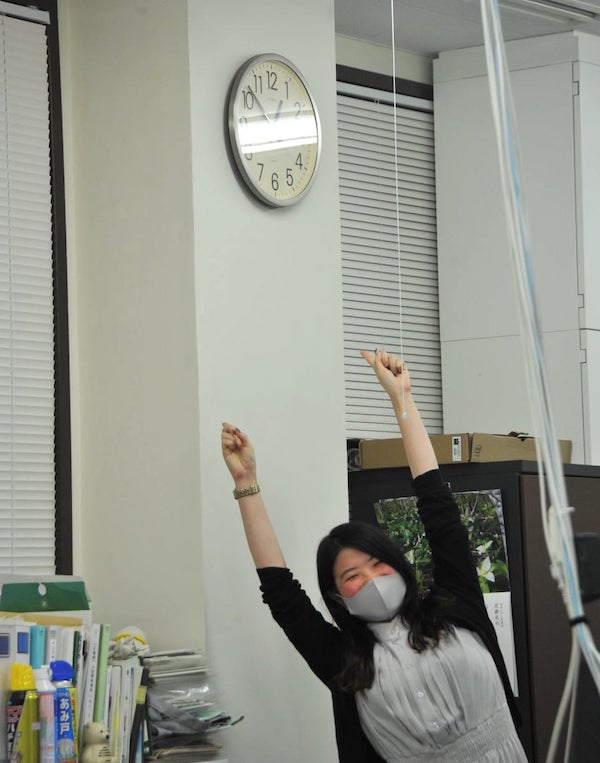

実は、今年の化学賞に関しては、発表直後は落ち着いていました。ノーベル財団の発表で、リスト先生がドイツの方と紹介されていたからでしょうか。「海外の方だけど、どうやら北大の研究者でもあるらしい」ということが少し遅れて認識され始め、19時くらいからは報道機関の問い合わせ対応等で、広報・渉外担当として待機していた私と江澤さんだけでは手が回らない状況になりました。菊池課長にも直ちに事務室に戻っていただくよう連絡しましたね。

菊池さん:海外の方の受賞でしたので、プレスリリースの英訳などは学術国際広報担当に迅速に対応してもらうなど、課内全体で連携しながら取り組みました。そしてなにより、今回は、他部署からの協力が非常に大きかったです。ICReDDの方々はもちろん、総務企画部の方にはリスト先生に関する正確な学内情報を集めていただいたり、以前まで広報課にいた方には報道対応をしていただいたり……

江澤さん:広報課の業務は、広報課の力だけではできないものばかりです。日頃のプレスリリースといった業務しかり、今回の化学賞のような速報性が高く規模も大きな対応しかりです。学内から情報をもらって出したりすることが多いので、やはり協力が大事といいますか。みなさんのご協力の上で成り立っているという感じがします。

菊池さん:今回はとても嬉しい案件でした。みなさん本当に前向きにがんばってくれたことがなによりも大きいと思いますね。

―― みなさんの今日のお話しからは、日頃からのつながりを大切にすることが巡り巡って良い仕事にもつながるということを強く感じます。

菊池さん:そういった意味でも、直接の関係者だけでなく、地域の方々からもますます愛されるような存在に北大がなってほしいなと私個人としては考えています。

富塚さん:確かに大学に対して敷居の高いイメージをお持ちで、近寄りがたいと思う方もまだまだ大勢いらっしゃいますよね。

江澤さん:北大のいろいろな面をいろいろな人に知ってもらえたら嬉しいですね。私たちが発信しきれていないことも多いので、「こんなこともあるよ、あんなこともあるよ」という部分をいろいろな人にお伝えしていけたらいいなって思います。

―― これからも広報課のみなさんの取り組みを楽しみにしています!本日はありがとうございました。

2021年ノーベル化学賞に関しては、以下のいいね!Hokudaiの記事もあわせてお楽しみください。

- 速報!北大の主任研究者がノーベル化学賞を受賞!(2021年10月6日)

- 🎉リスト・ベンジャミンさんと祝う、ノーベル化学賞受賞 🎉(2021年10月8日)

- 【クローズアップ】#160 続報!2021年ノーベル化学賞 〜受賞発表翌日の盛り上がりをお伝えします!〜(2021年10月8日)

- 総合博物館にノーベル化学賞パネルが追加(2021年10月16日)

- 【クローズアップ】#161 2021年ノーベル化学賞 詳報(1) 〜不斉有機触媒、切り拓かれた第3の領域〜(2021年10月27日)

- 【クローズアップ】#162 2021年ノーベル化学賞 詳報(2) 〜北大で拓く、ノーベル賞研究のその先〜(2021年10月27日)

- 【ジョインアス】#32 2021年ノーベル化学賞 学生の声から感じた受賞の意義(2021年10月30日)

- 【匠のわざ】#12 北大の情報の窓口として 〜総務企画部広報課〜(2021年11月26日) ←この記事

- 【チェックイン】#158 2021年ノーベルウィーク、いよいよ明日12月6日から!(2021年12月5日)

- リストさんにノーベル化学賞のメダルと賞状が贈られました(2021年12月8日)

- リストさんの受賞を時間と空間を超えて分かち合う 〜2021年ノーベル化学賞実験映像公開〜(2021年12月10日)

- 比べて深まる、2021年ノーベル賞(2021年12月16日)

- 2021年ノーベル化学賞受賞者からのメッセージ 〜リスト・ベンジャミンさんインタビュー映像公開〜(2022年1月31日)

- 総合博物館の2021年ノーベル化学賞パネルを更新(2022年4月7日)