「前編では、エルムの森にある石造りの建物が、昆虫学教室の初代教授、松村松年の願いによって建てられた昆虫標本室だとお話ししましたね。今回は、松村の昆虫分類学を受け継ぐ大原昌宏さん(総合博物館・教授)に、松村門下の研究者や、昆虫標本のことを聞いてみましょう」

丁寧に管理された貴重な写真や資料

松村が基礎を開いた昆虫学教室は、現在の昆虫体系学研究室に続いています。糞に集まるエンマムシという昆虫の研究をしながら、農学院で昆虫体系学分野の教育を担当する大原さんも、松村の昆虫学を受け継ぐ研究者の一人です。

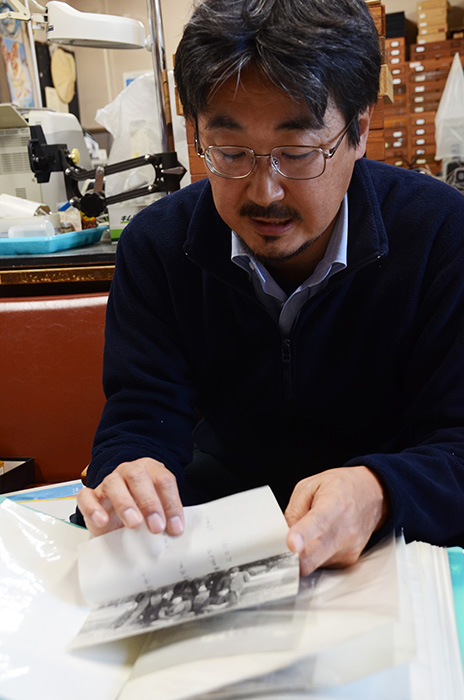

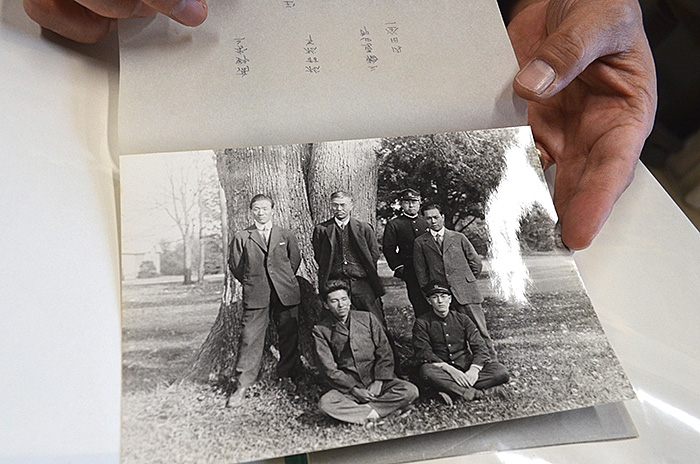

研究室を訪れると、大原さんがさっそく松村や門下生に関する多くの写真や資料を見せてくれました。「これ、全部オリジナルですから」と胸を張る大原さん。写真は丁寧にファイルに整理され、どこに写っているのが誰なのか、トレーシングペーパーにきちんと書き記されていました。

国内外で活躍する研究者を生んだ、昆虫学教室の歴史

明治時代、政府は富国強兵策の下、農業振興のため多くの農業関係機関を開設し、害虫の駆除、防除方法など、昆虫に関する応用研究を進めていました。一方、より基礎的な学問である昆虫分類学という分野は、世界的にみてかなり遅れていたため、松村はウンカをはじめ、昆虫全般を広く研究対象としました。しかし、一個人が膨大な種数を擁する昆虫群全般を扱うことは不可能でした。それを補うように、松村の門下からは多くの特定昆虫群の専門家が巣立っていったのです。

松村の一番弟子の素木得一(しらきとくいち、明治39(1906)年卒)は、台北大学(現在の台湾大学)に昆虫学教室を開設しました。台湾ではとても有名な教授で、農業試験場の場長も務めました。「台湾大学にある標本庫の内部は、北大の旧昆虫標本室とそっくり。標本箱まで同じなんですよ」と、大原さん。

小熊 捍(おぐままもる、明治44(1911)年卒)は、北海道帝国大学で動物学昆虫学養蚕学第一講座の教授となり、後に日本の国立遺伝学研究所の初代所長を務めました。小熊の当時の居宅は、札幌市中央区伏見に移設され、今は喫茶店(「ろいず珈琲館 旧小熊邸」)として親しまれています。

松村の後任の教授は、ハチ目を専門とする内田登一、同じくハチ目の渡辺千尚、コウチュウ目の中島敏夫、カメムシ目の高木貞夫、ハエ目の諏訪正明と裾野を広げ、現職の秋元信一さん(農学研究院・教授)は、虫こぶを作るアブラムシ類や翅が退化したフキバッタ類を使って、昆虫の遺伝に関する研究を行っています。

「松村先生の後任の内田登一先生は、相当怖かったらしいですよ。廊下ですれ違わないよう学生が苦労したと聞きました(笑)」と、大原さん。ファイルに綴じられた数々の写真は、3代目教授、渡辺千尚の机の引き出しから出てきたもの。渡辺は、サインとしてよく「W」と書いていたことから「ダブさん」と呼ばれていたそうです。

自然史研究を支えるのは市民の活動

大原さんは、総合博物館で10年前から「パラタクソノミスト養成講座」に取り組んでいます。パラタクソノミストとは「準分類学者」のことで、研究者の分類作業の補助ができる知識や技術を持った人のことです。同講座でこれまでに2,500人が、昆虫や岩石、キノコ類などの分類について学びました。現在は、その修了生100~150人を含む約200名が、総合博物館のボランティアスタッフとして、資料の整理や保存作業を手伝ってくれているそうです。

オサムシの標本コレクションを見せていただきました。これは、アマチュアの大井伸一さんが集め、総合博物館に寄贈されたものです。標本には、北海道各地の地名が採集場所として記されていました。大原さんによると、オサムシは飛べず遠距離間での交雑ができないため、地域によって分化が進んだことにより、同じ種であっても体のスジや色が少しずつ違うのだそうです。大原さんは、「フィールドに出られる時間が限られた研究者が、こんなにまめには採りに行けない。自然史の研究は、昆虫採集などを楽しむ市民の草の根的な活動に支えられているんです」と言います。

自分に関係の無いものの価値をどう考えるか、それが重要

大原さんは、自身が大学院生として昆虫学教室の門を叩く少し前に、昆虫学教室の論文などに使った原図や写真などの、標本以外の古い資料が処分されてしまった、と残念そうに語りました。「古い資料をどう残すか、自分に関係の無いものの価値をどう考えるか、それが重要なんです」。

「いかがでしたか。北大には、昆虫学教室のように連綿と続く歴史の足跡が、いくつもあります。それらの足跡がいつまでも後世に残るよう、これからも時折、私の本棚に眠る史料をひもといていきたいと思います。」

「いかがでしたか。北大には、昆虫学教室のように連綿と続く歴史の足跡が、いくつもあります。それらの足跡がいつまでも後世に残るよう、これからも時折、私の本棚に眠る史料をひもといていきたいと思います。」

【佐々木学・CoSTEP本科生/北海道大学職員】

資料提供・参考文献:

- 大原昌宏教授(総合博物館)提供