地球上で最も寒冷な地域の一つであり、何万年ものあいだ降り積もった雪が融けずに残る南極。どんな場所なのでしょうか。

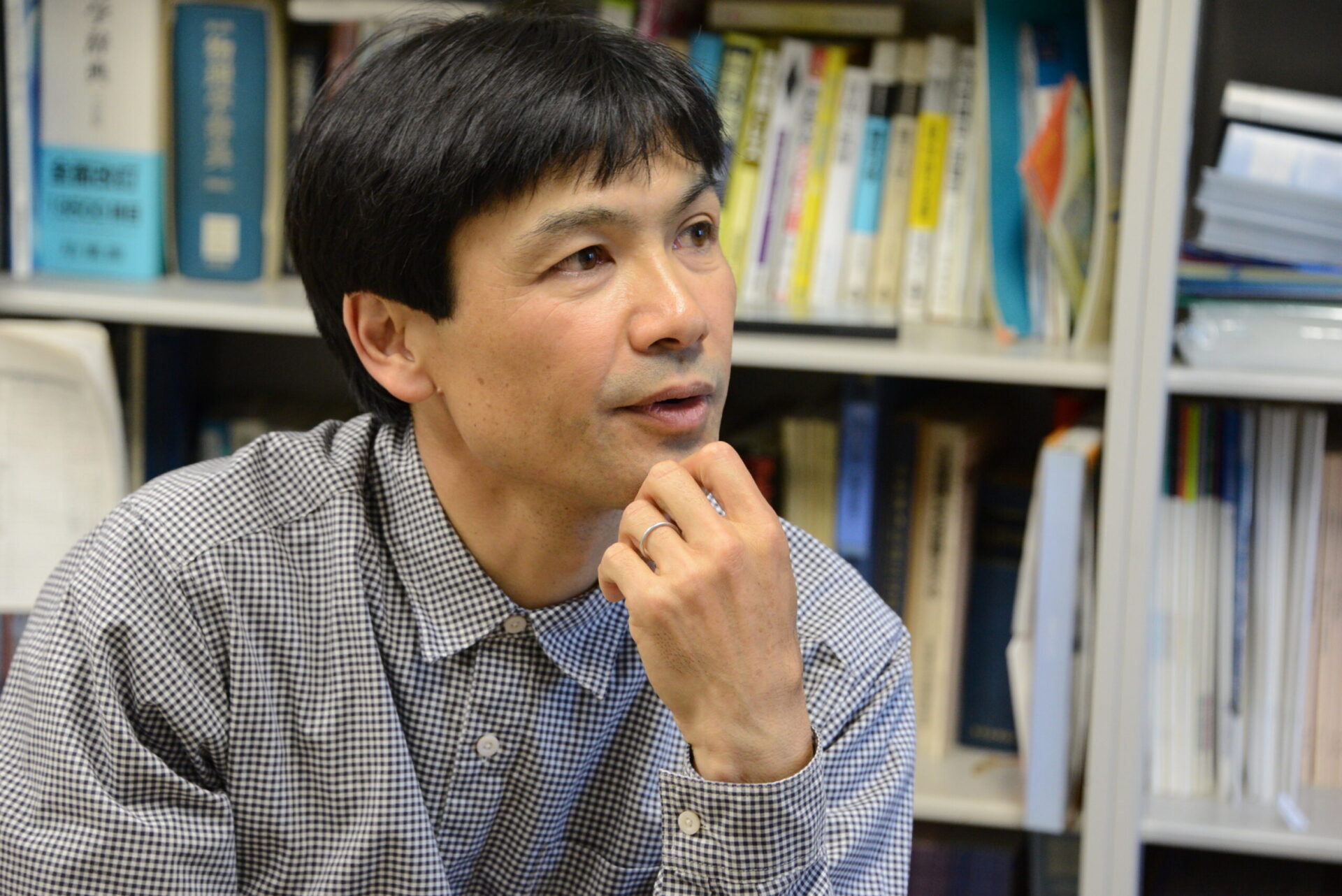

今回お話をお聞きしたのは、南極をフィールドに研究をされている杉山慎さん(低温科学研究所 准教授)。南極で調査した結果得られた新たな発見について、お話いただきました。

南極はどんな場所ですか

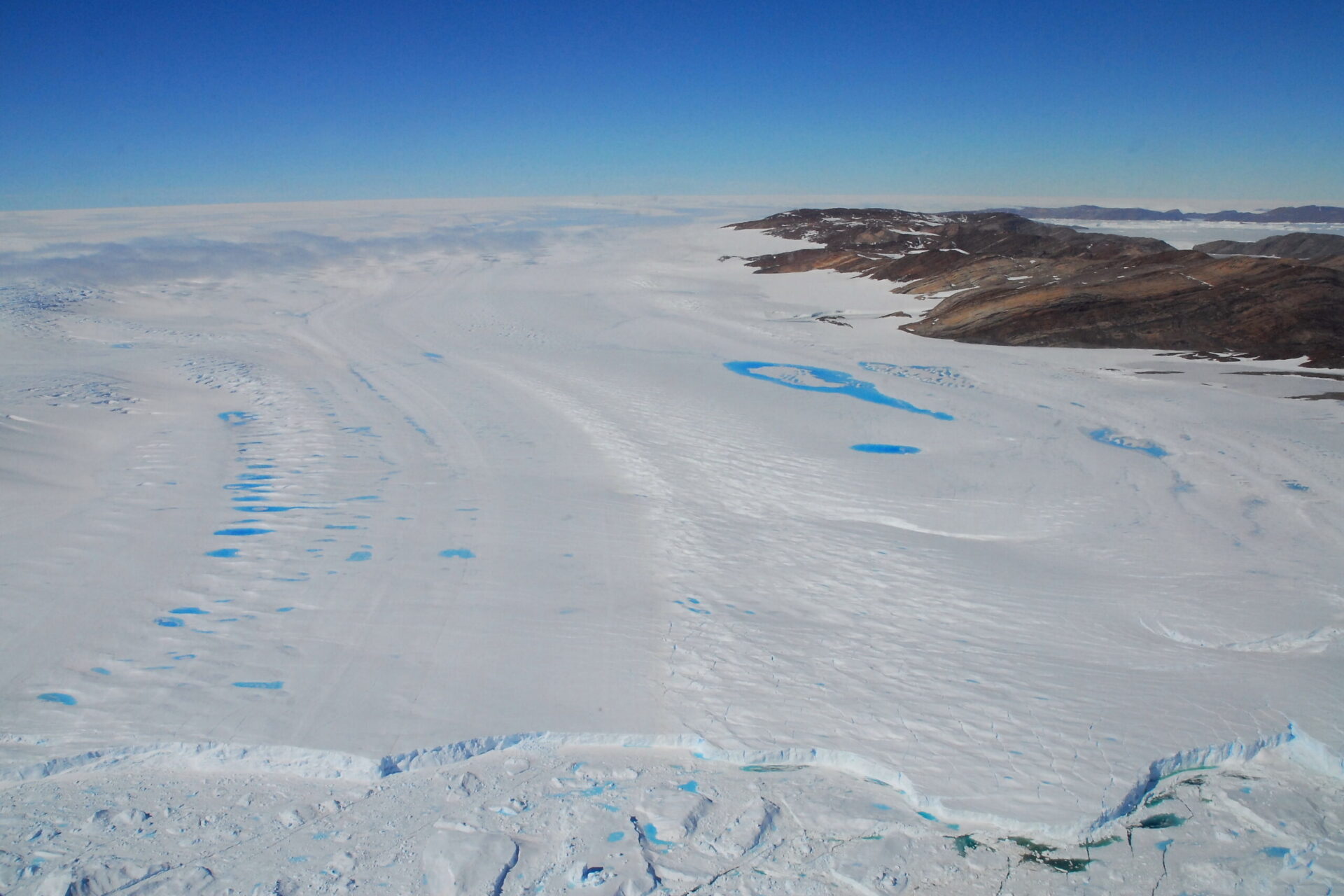

地球上の氷の何%くらいが南極にあるか想像できるでしょうか。大陸のほとんどが氷に覆われていていて、実は約90%の氷が南極に集中しているのです。大陸の大きさはというと、日本の約40倍。わたしの一番の興味はこの南極の氷です。現在融けてきているといわれていて、海や地球に大きな影響を与える可能性があります。

え!南極の氷は融けているのですか

「南極氷床の氷は増えてるか、減っているのか」実は、近年までわかりませんでした。5年くらい前から明らかになってきました。人工衛星を使って重力を測ると、山やくぼみの位置がわかります。このような観測は2003年から始まったので、それ以前のデータはほとんどありません。つまり、南極の氷が融けてきているという事実がわかってきたのはつい最近なのです。

寒い地域で氷が融けるところが想像できません

南極の気温の話をすると、50年で0.2℃くらい上がっています。ただ、南極で0.1〜0.3℃気温が上昇しても氷が融けて減るとは思えませんよね。冬でマイナス60℃からマイナス20℃くらい。真夏でも0℃くらいなので、多少気温が上がったと言っても、これが氷の減少の原因にはなりません。気温が上がってきているので温暖化のせいなのかと思われがちですが、氷は表面で溶けているのではなく、主に海で溶かされています。氷床には氷の川があって、氷は海におしだされて海で融けるのです。

氷の川とはなんでしょうか

氷の量が増えるのは、降雪が原因だということはわかりますね。一方で、氷が減るのは?実は、氷は粘っこいんです。蜂蜜をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。少しだけスプーンで垂らしてもあまり動きませんが、たくさんスプーンですくって垂らすとゆっくりと流れますね。氷も同様に粘性を持っていて、時間をかけながらゆっくりと動きます。そして、海に接しているところで氷床の末端部分が浮かびます。この部分を “棚氷” といいます。私の研究のターゲットですね。

どのような研究をしているのですか

南極の棚氷の下を直接観測します。厚い氷の底では、何が起きているのか、本当に氷は融けているのか、生物はいるのかなど、わからないことだらけです。氷が大陸から離れて棚氷となる場所のことを “接地線” というのですが、この接地線の近くでは棚氷の底が大量に融けていて、近年の氷床の縮小に大きな影響を与えています。しかし、厚い氷に覆われた棚氷下の実際の観測は技術的にとてもむずかしいために、棚氷の下で測定された海水温度や塩分濃度などのデータはほんのわずかです。そもそも接地線の正確な位置さえも確かめられていないのです。これまで、宇宙から測定したデータで推定してきましたが、実際に測定しなければ、正確なデータは得られません。

そこで、衛星データでは入手できないデータを手に入れるために、自分で、実際に南極に行き、厚さ400m近くの氷に孔を開けて氷の中や底面を測定しました。

どうやって調査をするのですか

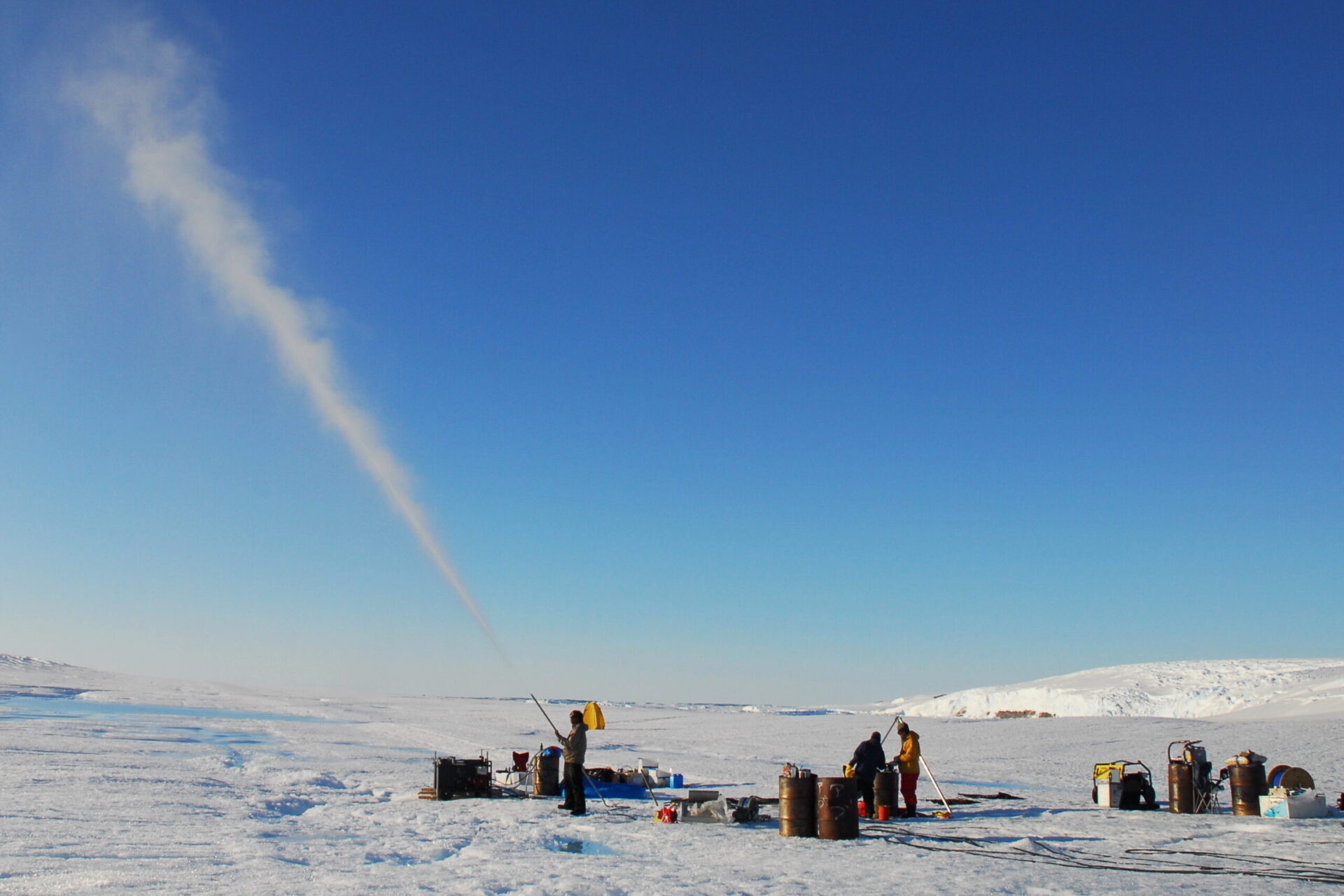

今回の研究は昭和基地からヘリコプターで20kmくらいのところにあるラングホブデ氷河で行いました。幅3km長さ10kmくらいの大きさの氷河で、北大のキャンパスがすっぽり入る大きさです。まだ誰も踏み入れたことのない場所です。自分の目で氷河の上を確認して、大丈夫なことを確認してから3,4tの機材をヘリコプターで運びます。

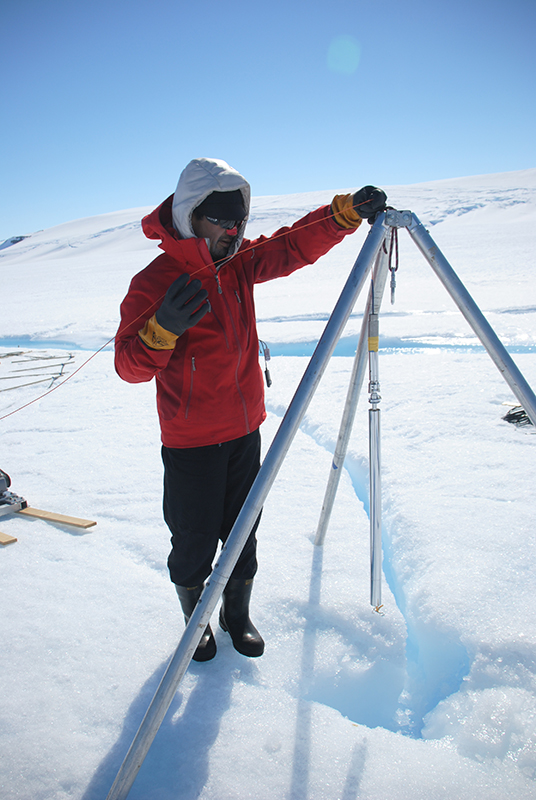

棚氷の底面を観測するために、氷に縦孔を開けます。掘削作業は大変な作業です。厚さ400メートル以上の氷に孔を開けるので、丸1日がかり。掘削方法はいくつかありますが、わたしは、80℃くらいのお湯をジェットで吹き出して氷に孔を開ける方法を用いています。400メートルのホースをゆっくりと氷河の中に降ろしていく必要があるので、氷の上に三脚を固定して使います。

氷の掘削スキルは15年くらい前にスイスの研究者から学びました。南米のパタゴニアやスイスでスキルを磨いて自分なりに発展させました。「氷に孔をあける」のは、私の特殊技術です。

探検家も顔負けの挑戦のように聞こえますが、命の危険を感じることはないのですか

約1ヶ月間テントに滞在して調査をします。基本的に天気は良いのですが、風が強い。天気が悪くなると、つぶされたテントもあります。実際、今回の調査では、あと2,3日のところで天気が崩れて調査を中断して帰りました。

確かに、誰も踏み入れたことのない場所に観測のために足を踏み入れるので細心の注意が必要です。何度も現地の調査をしたり計画を立てたり、余裕をもってスケジュールを立てます。外に行くのは好きで、氷河の研究を始める前に会社員として働いていた際にもよく山登りをしました。年に100日くらい山に入っていたこともあります。

どんな新発見があったのですか

大きく3つのことがわかりました。1つ目は、接地線(氷が大陸から離れて棚氷となる地点)だと予測していた場所よりも、さらに上流まで深さ10〜24メートルの海水の層が広がっていました。これは、氷河が広い範囲でその底面を海にさらした脆弱な状態にあることを示しています。2つ目に、棚氷下の海水層は氷の融ける温度よりも0.7℃高い海水で満たされていました。つまり、棚氷の下には温かい海水が流れ込んでいて、棚氷底面の氷をよく融かすことがわかったのです。しかも、棚氷の底面の氷(雪からできたもの)が溶けているので、塩分が低くなるはずにも関わらず、水の温度や塩分が沿岸の海水とほとんど同じでした。このことから、外洋の海水が1,2日で棚氷の下に到達するくらいの速さで循環がしていることが明らかになりました。そして3つ目の発見。掘削した孔に手探りでカメラを下ろし、撮影した映像を観て驚きました!なんと、カメラに生物が写っていたのです。観察されたのは、オキアミ、魚類、ワラジムシの一種でした。これまでにも棚氷の下に生物がいるという報告はありましたが、棚氷の下すみずみまで生物が活動していることがわかったのです。

今後はどのような調査をしますか

つい先日までグリーンランドへ観測にいっていました。南極やグリーンランドの氷床変動は、陸地に対する海面の相対的な高さの上昇や海洋循環の変化など地球規模の環境変化をひき起こします。そのメカニズムや将来の予測を導けるように、まだまだ観測は続けます。来年にも南極半島で氷河の掘削と観測を予定していていますよ。