CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

シリーズ14回目となる今回は低温科学研究所の滝沢侑子さん。

滝沢さんは、その生き物がなぜそこに存在しているかを生態系(エコシステム)の視点から理解するために、分析機器や手法の開発から応用研究に取り組む研究者です。

博士課程進学を機に、過去から未来を知る研究から、現在から未来を知る研究に舵を切った滝沢さん。どのような思いからその選択に至ったのかを伺いました。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

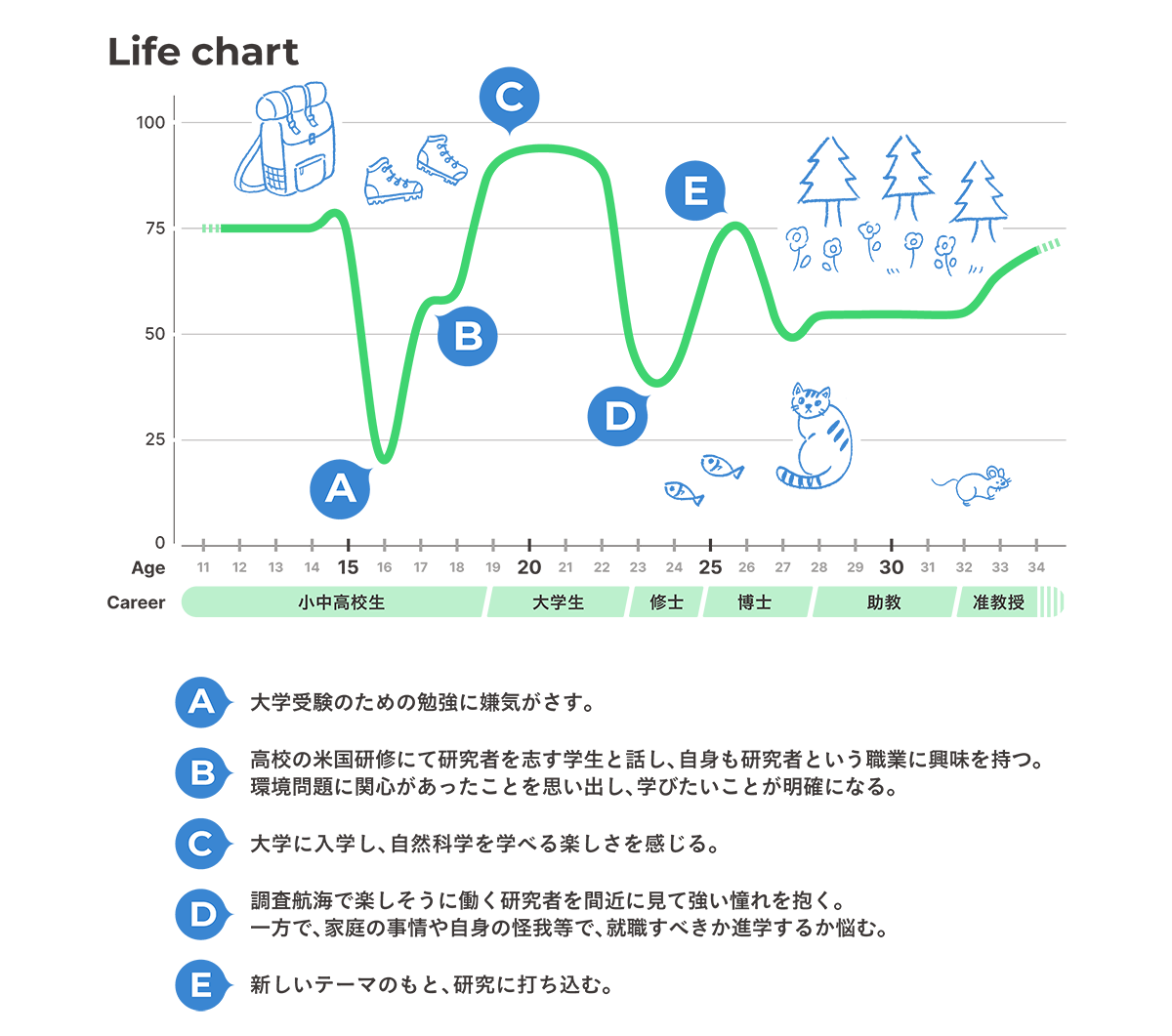

受験勉強に意味を見いだせずにいた高校時代

幼少期から自然と親しみ、自然科学への興味を持っていた滝沢さん。小学生のとき、総合の授業で環境問題について調べたことをきっかけに、地球温暖化をはじめとする環境問題に興味を持ちました。その学びは、滝沢さんの中に根強く残り続け、後にキャリアの道筋を形作る原動力となりました。

高校では山岳部に所属し、自分の足で様々な自然の中に足を運び、その場にあるものを観察する楽しさを改めて実感しました。自然の中で過ごすことは以前から好きでしたが、山を登りながら「この自然を次の世代まで受け継ぐためにはどうしたらいいんだろう」という環境に対する意識が芽生えていったといいます。

中学生までは理科と英語が大好きで勉強を頑張っていましたが、高校に入学した後はモチベーションが急激に低下。滝沢さんは「『大学受験に合格するための勉強』という教育・授業の方針にずっとわだかまりを抱いていました。そうしていると授業も勉強も楽しめなくなって。当然、あっという間に成績も落ちて、自己肯定感も落ちて、完全に挫折しました。あの時は私の中で暗黒時代です」と振り返ります。

しかし、高校2年生の時に参加したアメリカへの研修旅行が、この状況を突破するきっかけになりました。この研修で、現地の大学生が語る地球温暖化の問題や、最新の研究がどのように行われているのかを知り、元々持っていた自然科学や環境問題への興味が呼び起こされ「自分もこの分野で研究したい」という思いが強くなったのです。

大学で地球科学を学べる楽しみに出会う

帰国後、自然科学について学べる大学へ進学したいと一念発起し、信州大学に入学した滝沢さんは、自然科学を学べる喜びに浸りました。「植生のことや地質のこと、微生物のこと、湖沼や陸の生態系など、様々な分野の学問をそれぞれの専門家の先生から学べたことや、それぞれで学んだ知識の点と点が線になっていく瞬間が、楽しくて仕方ありませんでした」と笑顔で話します。自然科学分野の様々な研究を知る中で、古環境学の研究室に進みます。「古環境学の先生が話していた“過去から学び、未来を知る”という考え方に惹かれて、研究室を選びました」と、振り返ります。

特に、学部時代に参加した文部科学省が主催する全国の理系学生が研究発表する場であるサイエンス・インカレで、滝沢さんは卒業研究のテーマついて発表し、協力企業(ネイチャー・アジア・パシフィック社)賞を受賞。自分の研究活動が社会的に初めて評価された経験となり、研究者を志すうえで大きな追い風となりました。

研究者になると決心した3つの出来事

修士課程に進み、研究に取り組む中で、過去の環境を読み解くことの魅力を感じながらも、導き出した仮説の正しさを証明することの難しさに思いを巡らせることが増えました。そうして、博士課程への進学についても考え始めた頃、研究者を志すことになる大きなきっかけが3つありました。

一つ目は、修士1年の夏に参加した調査航海です。研究者グループが長期間船に乗って、海底試料を採取する航海に学生として参加したのですが、そこに同乗していた研究者たちが、終始とても楽しそうにしていたことが、強く印象に残ったといいます。「仕事って、国民の義務を果たすために仕方なく(嫌々)やっている、というイメージがあったのですが、調査航海では、老若男女問わず、乗船している研究者みんな目をキラキラさせていて、こんな楽しそうに仕事する人がいるんだなあと。それがとても素敵だなと思いました」と、話します。

二つ目は、滝沢さんの父親が突然倒れたことです。先の調査航海の終盤、父親が脳卒中で倒れたと連絡が入ります。「私の家は自営業だったので、稼ぎ頭の父が倒れるってかなり衝撃的で深刻な問題でした」と当時のことを振り返ります。滝沢さんは休学や退学、就職など様々な選択肢が頭をよぎったといいますが、そうしたときに「もし親が『自分のせいで私がやりたいことを諦めた』と知ったら、きっと悲しむだろうな、この出来事を理由にしてはいけないな」と思い至り、自分できちんと考えて進路について向き合おうと決めます。

三つ目は、修士1年の冬に滝沢さんが大怪我で入院したことです。1カ月の入院を余儀なくされたため、これを機にこれからの自分について考える時間として、自分はどうしたいか、どの道を歩んでいくべきか、ということについて、とことん考え抜いたといいます。「正直、短期間で色々なことが起こりすぎてしまったので、一旦、研究の進捗のこととかも一切忘れて、自分のことに集中できる時間が持てたのは、結果的には良かったと思います」と滝沢さん。

これらの経験から、最終的に博士課程に進むことを決心し、研究分野を過去の地球環境を解明する研究から、現在の環境変化を直接解析する方向へとシフトしました。「証明ができる研究って何だろうと考えたときに、今まさに起きてることを実験して解析するというアプローチを取れると思って」と、今までは過去から未来を知ろうとしていたのを、未来を知るために今何が起きているかを知りたいという方向に関心が移っていったと語ります。

進学するにあたっては「その頃は博士号を取得できても就職先がない、ということも社会問題として出てきていた頃だったので、当然進学するリスクについても考えました」と滝沢さん。そのうえで、どうしたらこの業界、研究分野で生き残っていけるのかを考え、実験に必ず必要とされる「分析技術」を持ち、それを武器にすることでどこかしらでは活躍できるはずだという結論に至ります。

研究所で実験に打ち込んだ博士課程

業界でどのような技術が求められているのかを考えている時期に、海洋研究開発機構(以降、JAMSTEC)の力石嘉人さんの講演を聞く機会があり、力石さんの持つ分析手法と確かな技術に強く惹きつけられました。「素晴らしいものだなと思ったので、講演が終わった後に駆けつけて『私こういう者です』と名刺を渡してお話しして。そうしたらJAMSTECに見学に来ますか?と言ってくださって」と、この講演を機に、博士課程は北大の環境科学院に所属しながらJAMSTECで研究を行うことになります。

博士課程に進学するにあたっては、両親への説得と自分の中での覚悟という意味で、ルールを決めたといいます。「博士課程に進学することについて、両親は、やりたいことをやりなさいと応援してくれました。ですが、社会的にはハイリスクと言われるような進路を歩むことになるので、自分自身に猶予期間を設けることにしました」と滝沢さん。それは、博士課程での3年間で、自分が研究者に向いているかどうかを見極めて、適性やニーズがなければ他の道を探すというものでした。

「周りからは『研究者として生き残れる人なんてごく僅か』とか、『挑戦して無理だったらどうするの』、『悩むくらいならやめたほうがいい』、『女が研究なんて行き遅れちゃうよ』、『早く結婚して子供を産むのが女の幸せじゃない』みたいな、今思えば時代錯誤的な声や雰囲気もありはしたんですけれども、うるさ〜い!って。いいからとりあえず一回やらせてみてよ!と思いましたね」と、当時のことを笑いながら振り返ります。

JAMSTECがある横須賀に移り、新たな研究テーマで研究をはじめた滝沢さん。

「研究テーマから、手法から、何から何まで全て変えてしまったので、『新しく一から学ぶ身』として『全てを吸収してやる!』という気持ちでいました」と、研究テーマを変えたことにもすんなりと適応していったといいます。分析機器の開発についても、元々機械いじりやものづくりが好きだったこともあり、相性が良かったと話します。

研究所ではロールモデルとなる先輩研究者の存在もありました。「技術面を支える女性研究者の方がいて、そのパートナーさんが研究グループのPIで、二人三脚でラボを切り盛りしていらっしゃるように見えました。子育てもしながら研究もバリバリ進めている姿を間近で見ながら、こうあれたら素敵だな〜と思っていました」と、ご夫婦で研究者として活躍する姿、女性が研究者として活躍する姿を間近に見ていたという滝沢さん。

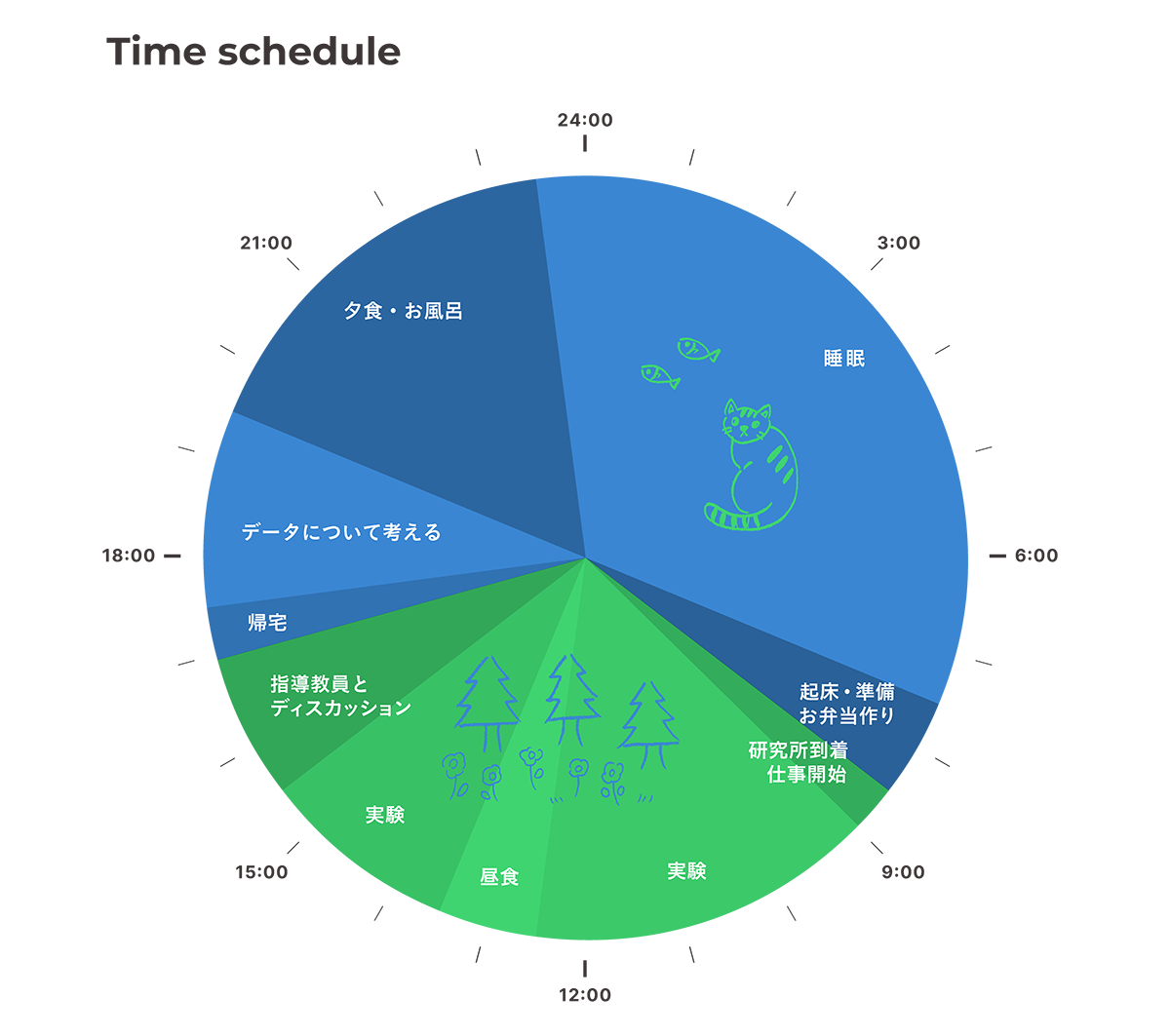

研究所での学生生活について「大学とは違って、定時になったら研究者もスタッフも、学生もみんな帰っちゃうんですよ。なので夕方になったら私も帰って、帰り道にいる野良猫と戯れて疲れを癒していました」と振り返ります。

マイルールをクリアして掴んだ研究者の道

マイルールとして課していた3年のリミットも乗り越え、博士号を取得。その後は北大の低温科学研究所で助教、准教授と着実に研究者の道を歩み進めています。

大学の教員になり現在7年目。講義、研究発表、学生の引率…と様々な業務に追われながらも、経験を重ねていくことで、少しずつ自信がついてきたといいます。

「自分の関心事、今の私で言うと、例えば生態系とか、環境問題とか、今実際に世界で起きていることとか、そういうことを絡めながら、学生さんに『答えのない問い』を問いかけてみています。学生さんにとって、何かしらの『考えるきっかけ』を提供できたらなと」と講義の内容を考えるのも楽しんで取り組んでいるということです。

学生には、他人や研究室から与えられるテーマではなく「自分のやりたいこと」を軸に研究してほしいと言い「ちょっと大変な時でも、やりたいと思えることのためならすごくパワーが出ることがあるんですよね。せっかくお金(授業料)を払って大学という学びの場に来てくれているのだから、ぜひやりたいことに積極的に取り組んで欲しいなと思います!」と話します。

柔軟な姿勢で知りたいことの方向へ進み続ける滝沢さん。終始楽しそうに研究の事を話していたのがとても印象的でした。

(滝沢さんの研究のおともはコーヒー。マグカップは友達から贈られた名前のイニシャルが入ったリトルミイのカップ)

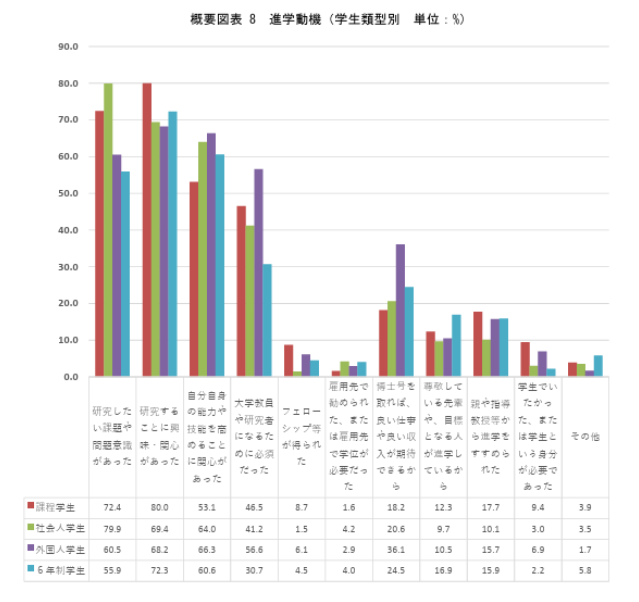

FIKAキーワード 【修士課程から博士課程へ ー進学の動機と課題ー】

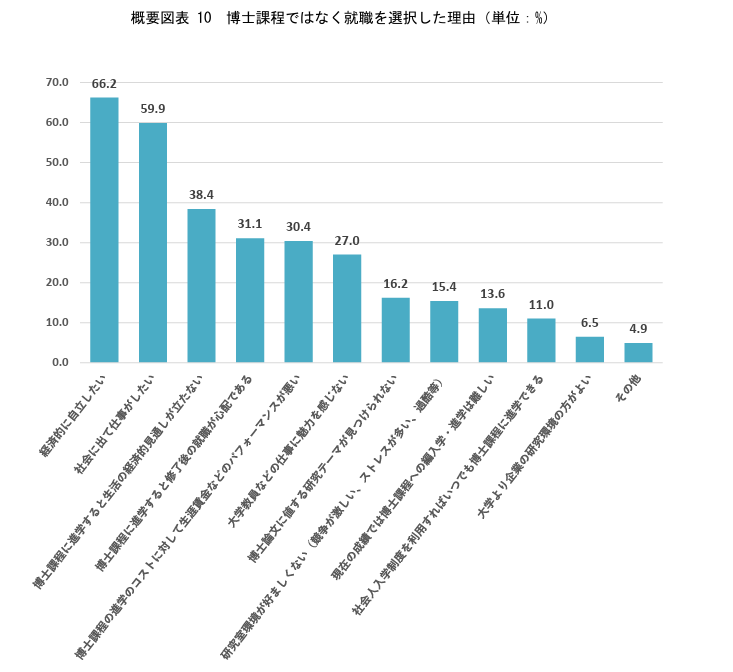

(滝沢さんも悩んだように、研究したい課題や問題意識、研究に対する興味・関心を多くの人が挙げつつも、博士課程進学後の就職や、経済的な自立について課題を感じ修士課程卒業後に就職する人は多い。)

〈転載:科学技術・学術政策研究所(2023年)「修士課程(6年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査(令和3年度修了(卒業)予定者)」https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-RM323-SummaryJ.pdf〉