CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

シリーズ16回目となる今回は保健科学研究院の髙島理沙さん。

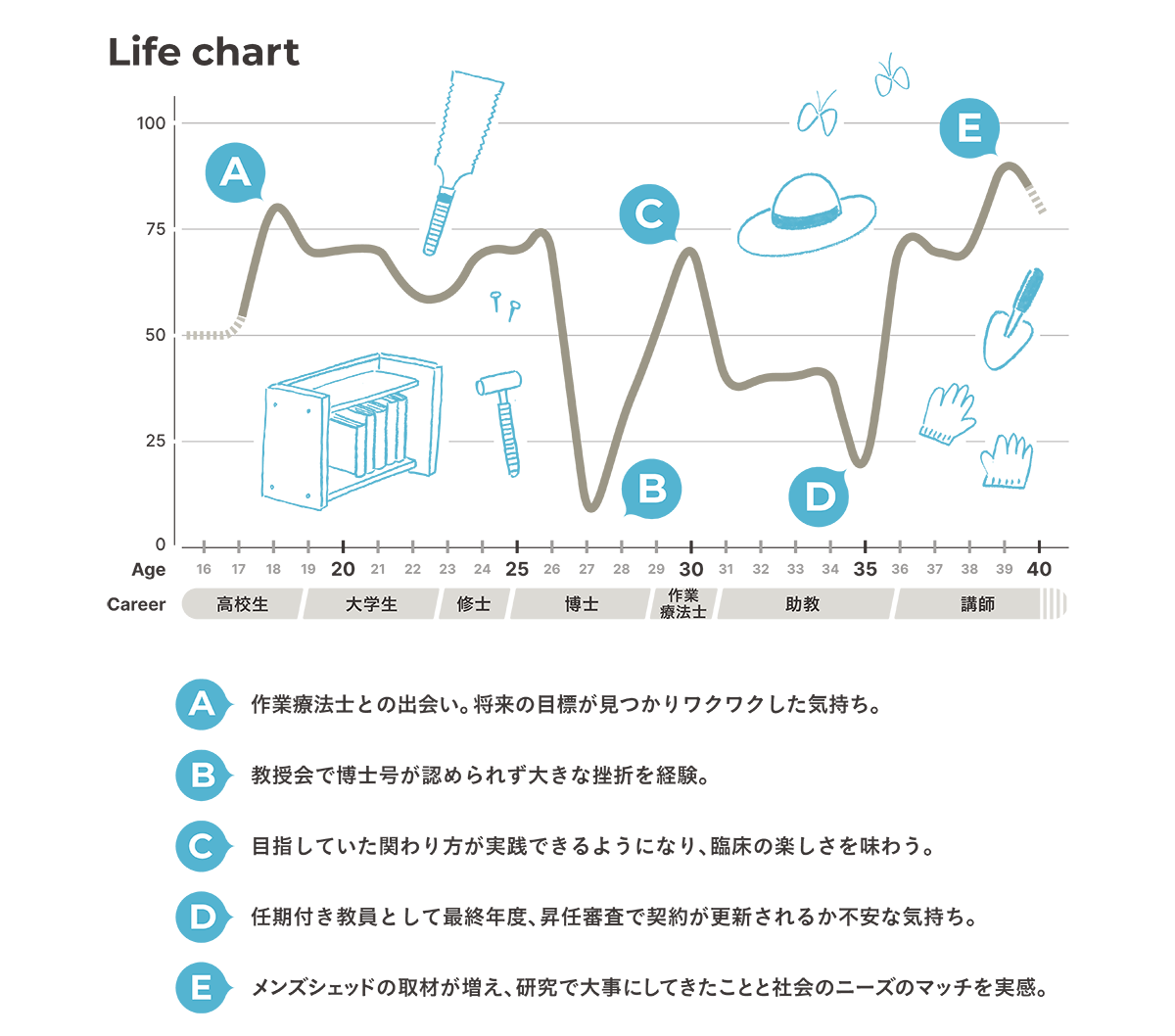

髙島さんは、作業療法士として臨床現場に携わった後、研究の道に進みました。患者一人ひとりの人生に寄り添いながら「作業」を通じて生活を支える作業療法の魅力を、臨床と研究を行き来しながら探究しています。博士課程では質的研究が十分に理解されず、大きな挫折を経験しましたが、「質的研究の意義を社会に伝えたい」という強い思いを原動力として、現在は教育や研究を通じて、次世代に作業療法の可能性と質的研究の価値を広めています。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

漠然と考えていた医療系の道、進路を変えた運命の出会い

子どもの頃は、漠然と医師を志していたという髙島さん。両親をはじめ、周囲からの期待もあり「医師になる」という選択肢が自然にあったといいます。そのような中、高校3年生の夏休み、病院の職場見学に参加したことが、その後の道を方向づける大きなきっかけとなりました。

病院の職場見学は、病院内で働く様々な職種の仕事を見学するスタイルでした。見学する中で、髙島さんはどの職種の方も患者さんと関わる時間がとても短いことに違和感を覚えたといいます。「外来での診療は流れるように次から次へと患者さんを診ていて、一人ひとりの顔や名前すら覚える余裕がないように見えました。自分はもっと人と深く関わりたい。じっくり向き合いたいと思いました」と髙島さんは振り返ります。

その日の最後に少し時間が余ったため、予定になかった作業療法室を訪問することになります。そこで、髙島さんは職場見学で感じた違和感について担当の作業療法士に聞きました。

「そのとき感じていた疑問について私が納得するまで話してくれました。話をしてもらっただけで作業療法士という仕事を理解したわけではなかったけれど、この人のように患者さんに真摯に向き合う仕事をしたいと思いました」と心を動かされ、髙島さんはその日のうちに作業療法士になることに決めます。さらに、ちょうど北大医学部保健学科が3年制短大から4年制大学へ移行する年で「一期生として入学できる」という特別感も作業療法士の道への後押しとなりました。

「あの日、時間が余らなかったら作業療法士という仕事をよく知ることもないまま違う道を進んでいたかもしれません。そう思うと運命のような大事な出会いでした」と当時の事を振り返ります。

臨床で学んだ医療従事者の役割と「深く関わる」ことの意味

進路を医師から作業療法士に変更することを周囲の人たちに伝えたところ、高校の先生や両親からは「本当に良いのか」と何度も確認されたといいます。しかし「もう作業療法士になると決めたからにはそこは曲げたくない」と頑張る髙島さんを次第に周囲も応援してくれるようになります。

そうして、志望していた北大医学部保健学科の第1期生として入学した髙島さん。大学で専門的な学びを始めてからも「自分に合っている」という確信は揺らぎませんでした。病期や領域にもよりますが、一人の患者さんにじっくりと長期間かけて関わる作業療法のスタイルは、まさに理想としていた姿でした。特におよそ4ヶ月間の臨床実習では、多くのことを学んだといいます。

印象的なエピソードの一つが、一時的に認知機能が低下傾向にあった高齢者との関わりです。レーズンが大好きだったその方が一袋を食べきってしまったとき、看護師が「食べすぎだ」と厳しく叱責しました。髙島さんは「病気で食事制限があるわけでもないのに、どうして制限するのか」と強い疑問を抱き、看護師と衝突しました。

「今思えば、実習生がそんな疑問をぶつけるなんて、と恥ずかしいのですが、どの職種の方も患者さんのためを思っている。ただ役割や視点が違うだけなんだと大切なことを学びました」その看護師は安全やリスク管理を重視していたこと、そしてリハビリ職は挑戦と可能性を重んじるという立場の違いがあったのだと気づいたといいます。

リハビリの先に見えた、生きる力

もう一つ忘れられない出会いが、脳卒中で麻痺を負った50代男性との関わりです。その方は復職に向けて、どうしたらワイシャツが着られるようになるか、ネクタイを片手で締められるようになるかというようなリハビリテーションを行っていました。「そのような練習をしていたある時、ふと、気持ちが切れてしまったのでしょうね。実習生だった私の前で患者さんが泣いたんです」と、将来がどうなるかわからない不安で押しつぶされている患者さんを目の当たりにした髙島さん。それを機に、より本気で時間をかけて深く向き合うことになっていったといいます。

時間をかけて会話を重ねていくと、奥様との共通の趣味がDIYであることがわかり、髙島さんは再びノコギリでものづくりができるように、と周りの先輩や先生に相談し、本棚を作ることを提案します。そして、その方は片手片足でもノコギリが使えるように工夫しながら小さな本棚を作りました。

10年後、介護施設で再会したとき「あのときノコギリを握らせてもらえたことで、その後の人生が変わりました」と感謝の言葉を受け取った髙島さん。「あなたが持っていてください」と今も研究室に残るその小さな本棚は、髙島さんにとって作業療法士としての原点を思い出させる大切な存在です。

このような実習を経て、学部卒業と同時に作業療法士となり、大学院へ進学するとともに作業療法士として介護老人保健施設でパートタイムでの勤務も始めます。

この選択には修士課程のときに初めて参加した学会で「臨床もわかってないのに研究をしてどうするんだ」と研究者から言われたことが影響しているといいます。今では学部から修士課程へストレートで進学することも普通になりましたが、当時は分野全体にこのような雰囲気もあり、作業療法士としての勤務経験を積みながら研究することを選択したといいます。

質的研究との出会いと挫折を乗り越えて

大学院で研究テーマに選んだのは「歩く」という行為でした。多くの患者さんが口にする「歩きたい」という願い。その意味を問い直す中で、「麻痺を経験するとはどういうことか」を本人の視点から理解しようと質的研究に取り組みました。

その中で現象学に出会い、哲学を背景に人の経験をそのまま理解しようとする方法に魅了され、研究の世界にのめり込んでいきました。

「10代の頃の勉強は義務的で苦しく感じることも多かったのですが、研究は心から面白いと思えました。時間を忘れて探究できる体験でした」と研究に魅了されていった日々を振り返ります。

博士課程では大きな壁に直面しました。当時は質的研究への理解が十分に広まっておらず、教授会で博士号の取得が否決されたのです。その後、半年の延期を経て論文を国際誌に通し、博士号を取得できましたがその経験は大きな挫折でした。

「それまで受験などで大きな挫折を経験してこなかった私にとって、とてもショックな出来事でした。しかし同時に「質的研究の社会的地位を高めたい」という強い動機につながりました。」作業療法士という比較的知られていない職業と同じように、質的研究もまた理解されにくい領域です。だからこそ、その意義を示し続けたいと考えていると髙島さんはいいます。現在は大学院で質的研究法を教え、次世代へと知見をつなげようとしています。

こうして「見えにくいものに光を当てる」という姿勢は、臨床での関わりにもつながっていきました。作業療法室を利用される方の中には、言葉にできない思いや孤独を抱え込んでいる人が少なくありません。その声なき声はどうしたら発せられ、社会につながってくのか。この問いが、後に研究テーマのひとつとなる「高齢男性の居場所づくり」へと広がっていきました。

肩を並べて生き生きと過ごせる場所 ―メンズシェッドの挑戦

博士号取得後、髙島さんは介護老人保健施設に勤務し、利用者と関わる中で、生きる意欲を失っていた一人の高齢男性と出会いました。髙島さんは自身の得意な囲碁を通して少しずつ関係を築いていきましたが、男性は女性に比べて孤立しがちなことに引っ掛かりを覚えていたといいます。この臨床経験が、現在取り組む研究プロジェクト「メンズシェッド(高齢男性の居場所づくり)」の基盤となりました。

メンズシェッドは、英語で「男性たちの小屋、居場所」の意味で、主に高齢男性が自分の好きなことに没頭できる場所、さまざまな取り組みができる空間を指します。オーストラリア発祥とされ、世界各国で広く行われている取り組みで、作業療法との相性が非常に良いとされています。特徴は、単なる会話ではなく「ショルダーtoショルダー(肩を並べて活動する)」というスタイルにあります。髙島さんは、「フェイスtoフェイスでの交流では多くの高齢男性が抵抗を感じますが、肩を並べて作業に集中する形なら自然に会話やつながりが生まれます」と説明します。実際にオーストラリアでは、作業療法を学ぶ学生が実習でメンズシェッドに参加することもあります。

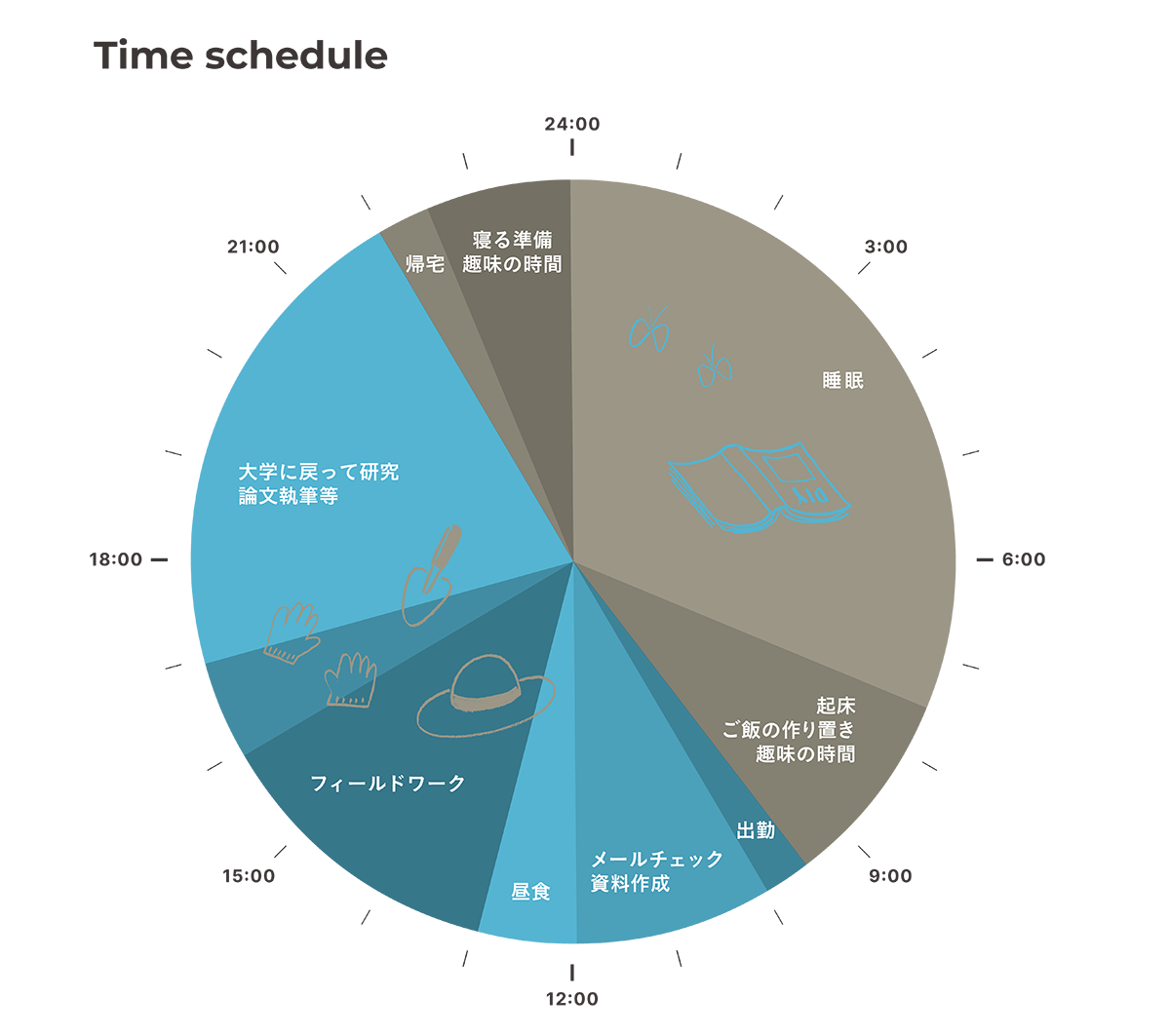

活動に没頭することで心理的安全性が確保され、無理なく関係性が深まる仕組みで、髙島さんは仲間らと札幌で実際に「ポッケコタン」という団体を立ち上げ、現在ではDIYや園芸などをはじめとした11グループが活動しています。

臨床経験を礎に、大学での教育と研究へ

博士号取得後の臨床経験を通じて「現場での一人ひとりとの関わりから得られる気づきが研究の問いにつながり、研究で得た知見が臨床に還元される」という臨床と研究を行き来することの重要性を実感していったという髙島さん。

そして、北大に着任し教員としての活動を始めますが、教員としての仕事に最初は戸惑いもあったといいます。

「戸惑ったことが二つありました。一つ目は教育の勉強をしていないのに、すぐに授業をしなければならなかったことです。最初はFD研修などを受けたりして授業の仕方を習得するのに必死でした。二つ目は介護老人保健施設では一日中人と話していたのに、大学では誰かと会話することが極端に少なくなったことです」と振り返ります。今はフィールドに出る研究も多くなり、人と関わる機会を増やすことで折り合いをつけていったといいます。

「作業療法の魅力は、人の人生に深く関われることです。ときに心理的に大変な場面もありますが、その分やりがいも大きい。学生さんにも臨床、研究に関わらず、自分が感じた疑問を大切にして探求を続けてほしいです」と語る髙島さん。自身の原点である「高校生のときに出会った作業療法士」のように、真摯に人と向き合う姿勢を貫いています。

偶然の出会いから始まった作業療法士としての道。その延長線上で研究者としてのキャリアも築きながら、髙島さんは「人と深く関わりたい」という思いを忘れることなく歩み続けています。臨床と研究の往復の中で、これからも新しい「居場所」や「つながり」を生み出していきます。

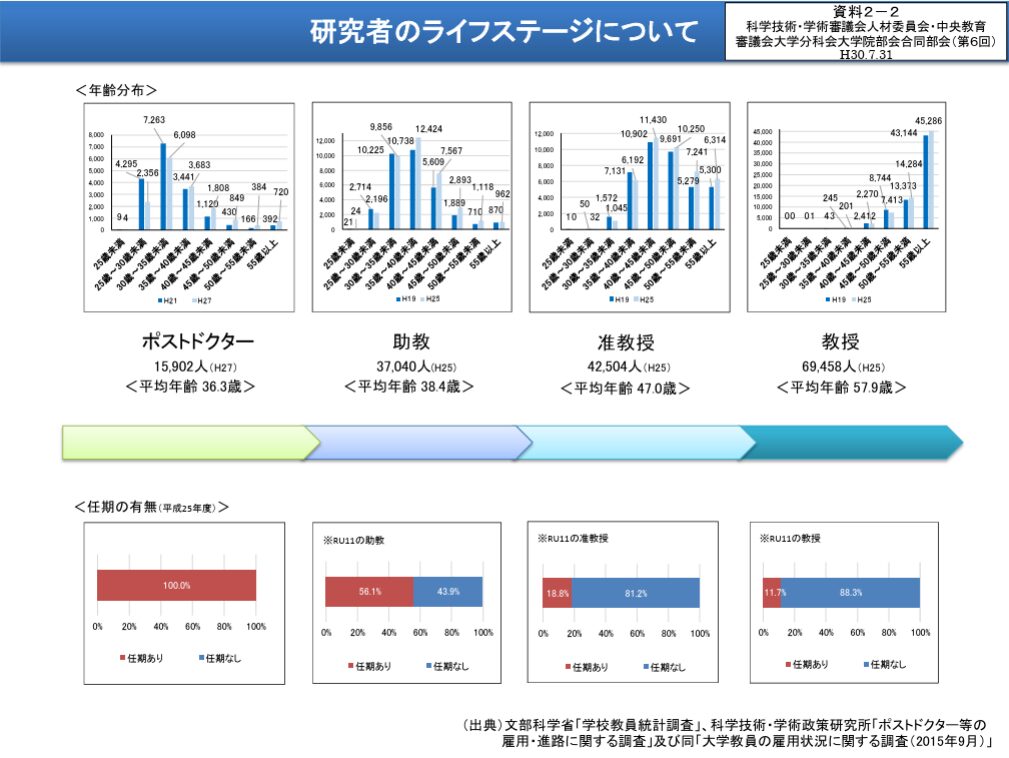

FIKAキーワード 【大学教員の任期の有無】

(任期の有無について、教授・准教授と比較して助教では任期ありが半数以上を占めている。髙島さんのライフチャートで触れている任期ありの助教職からの昇任人事では、研究業績をはじめ、教育、学内での貢献度など大学や部局ごとに異なる基準が設けられている)

〈転載:文部科学省(2018年)科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会合同部会(第6回) 配付資料「研究者のライフステージについて」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/002/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2018/08/13/1408158_3_1.pdf〉