CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

シリーズ15回目となる今回は農学研究院の唄花子さん。

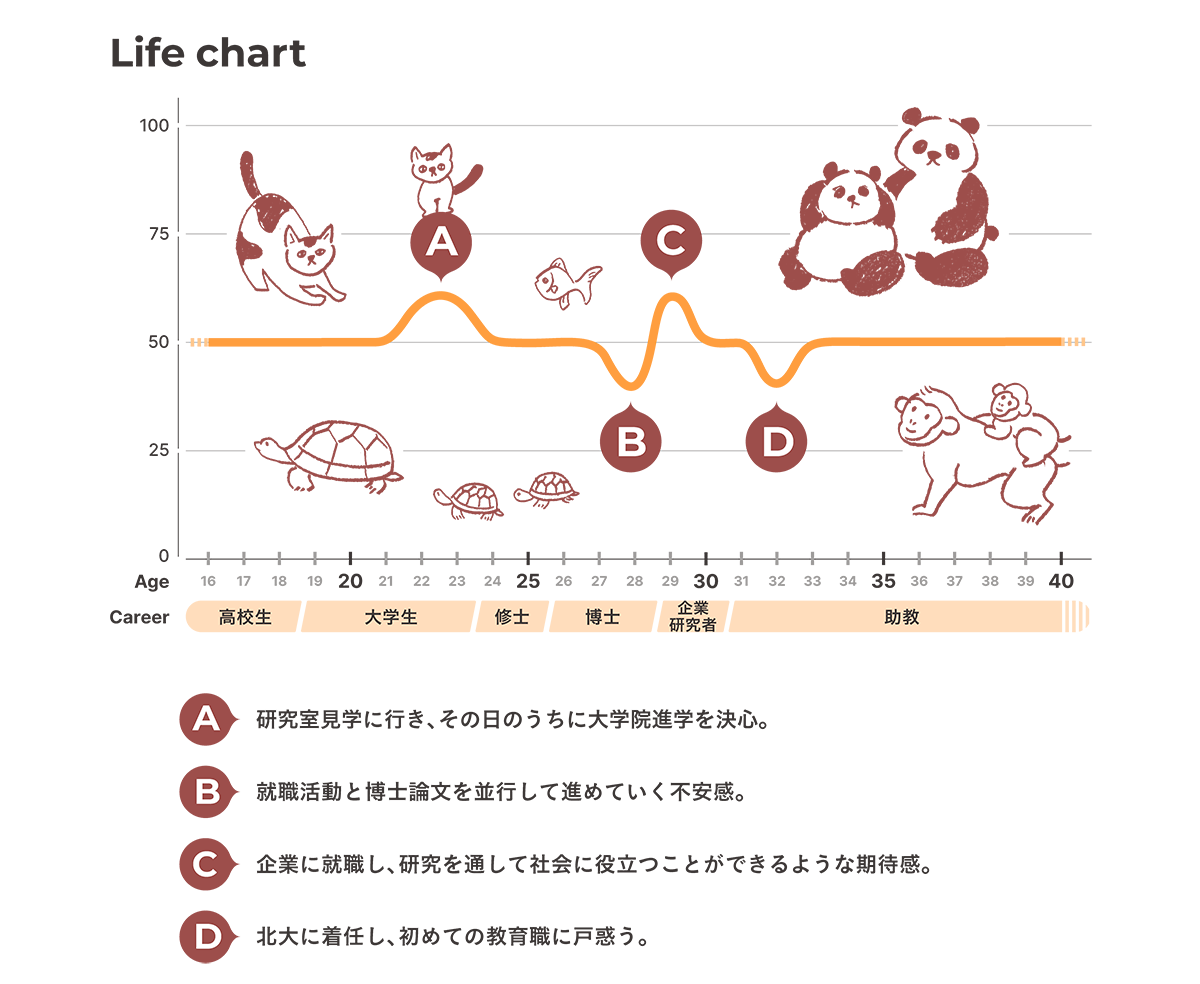

唄さんは動物に関わる仕事がしたいという思いを小さい頃から抱いていました。大学院では家畜の繁殖に関する基礎研究を行い博士号を取得した後、企業で動物の飼料に関する研究に従事しました。その後、北大に着任し、再度繁殖の研究に挑戦しています。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

様々な生き物と関わる中で志した獣医師

幼少期から動物が好きで、ハムスターや猫、金魚、亀、お祭りで手に入れたひよこを飼うなど、様々な動物たちと深く関わる日々を過ごしてきた唄さん。動物の世話を通じて、命の尊さや動物の生態について学ぶ経験をしていく中で、自然と生き物と関わる仕事に興味を持つようになりました。小さい頃は獣医を目指していたといい「動物が好きだったのはもちろんなんですが、死を身近に感じる経験も多かったですね。飼っていた動物が亡くなったり、幼い頃からそうした出来事に触れていたことが、獣医を目指すきっかけになったと思います」と話します。

中学、高校では陸上競技部に所属し、400mや800m、マイルリレーといった種目に取り組み、部活に没頭する日々を過ごしていました。部活に打ち込んでいたので、進路選択について明確なビジョンを持つことができずにいました。しかし、高校3年のときに進路を決めるにあたって、改めて獣医師という職業を目指していくかどうかを考えることになります。

「獣医学部に進むと実習で多くの命を扱う必要があると知りました。獣医として命に向き合い続けるのは、自分には厳しいと感じました。そこで、農学部ならば、少し違った形で動物に携われるのではないかと思ったのです。実は、農学部でも命を使った実験をしているのですが、その時はそのことをあまり知らなかったので農学部に決めました」と唄さんは話します。

特別講義での出会いで一転した進路

茨城大学農学部に進学した唄さんは、動物への関心は強くなってはいたのですが、3年生のときに次第に授業に出席しなくなり、単位取得が危うくなるという事態に陥ります。

「1、2年生のときは単位を落とすまいと頑張っていたのですが、3年生のときに油断して一人暮らしから実家通いに変えることにしました。実家の埼玉から茨城大の阿見キャンパスまでは電車で2時間ほどですが、途中上野駅で乗り換えます。その上野で降りて動物園に寄るようになってしまいました。年パスを買ってしまったので、そのうち朝家を出て上野動物園で過ごして、家に帰るようになっていきました」そうして、だんだんと大学へ行く足が遠のいていったといいます。

そうするうちに複数の授業の出席がぎりぎりになりました。このままでは卒業が危うくなってしまうと思って受けた特別講義が、唄さんの大きな転機となります。

それは繁殖学が専門の東京大学の今川和彦先生による特別講義でした。「ウシの受胎率の低さについて、それまで私は人工授精師さんの技術面など、動物の取り扱いという観点から勉強してきました。しかし、今川先生の授業では繁殖に関連する遺伝子の発現制御のメカニズムなど、より詳細に説明してもらえました。とても新鮮で魅力的に感じました」といい、講義終了後に質問をしたり、レポート提出の際にやりとりをする中で今川先生の研究室を見学することになります。

「研究室見学に行った際に先生から『研究生として1年間茨城大に籍を置きながら東大で実験することもできるよ』と言われ、帰るときにはもう修士、博士に進むと決めていました」と唄さん。「その日の帰宅後、両親に修士課程、博士課程に進みたいと告げました。修士だけだとあまり実験ができないから博士も行きます。申し訳ないけどあと5年間学生ですと言ったら、父は何も言わなかったのですが、母には『勝手にしなさい。口も出さないけど、お金も出さないから』と言われました。私の選択をいつも見守ってくれる両親にはとても感謝しています。」と笑いながら振り返ります。

先生や先輩を含めた研究室の雰囲気、研究テーマに興味を惹かれ、就職することも視野に入れていたのですが、今川先生の研究室見学から一気に大学院進学へ舵を切ります。

その後は、茨城大の先生からの応援もあり、東大での卒論に向けた実験と院試の準備を進めながら、東大農学部の修士課程に進学します。

研究から企業研究者へ

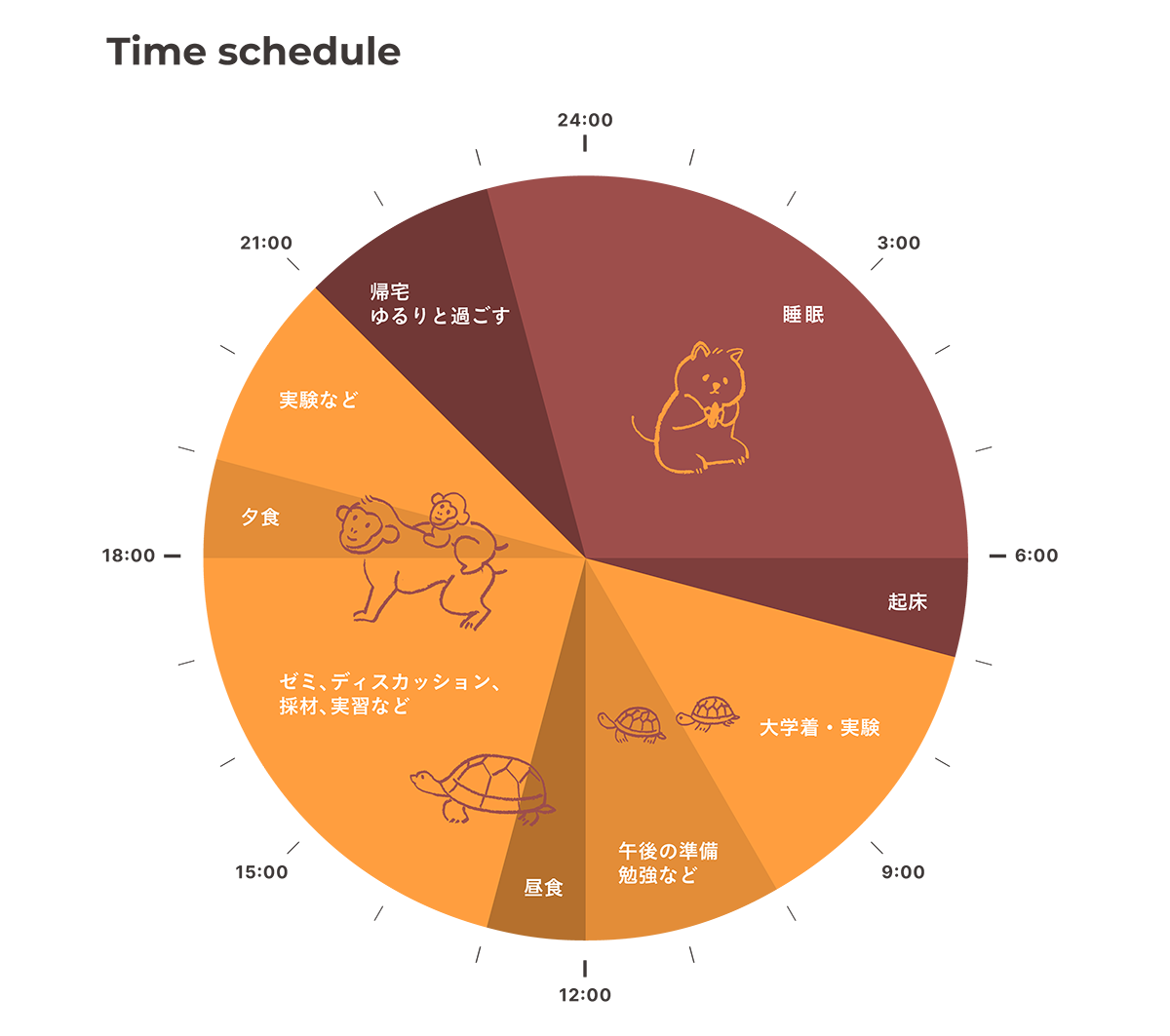

修士課程、博士課程では遺伝子発現制御に関する研究を行い、細胞や組織を扱う基礎研究に没頭しました。特に、哺乳類の繁殖に関する遺伝子発現の制御メカニズムに焦点を当てた研究を進め「その頃のことをあまり覚えていませんが、ずっと大学にいました」と話します。

博士課程を修了した後、唄さんは企業研究職への道を選びます。

その理由について「基礎研究は面白かったのですが、社会との距離が遠い気がしました。研究成果が世の中に直接役立つことにつながるのではと思い、企業で働こうと思いました」と話し、企業研究者を目指した就職活動の末、飼料会社の研究職に内定します。

会社では、ウシの健康に役立つような飼料成分を研究する仕事に従事。大学院での研究とは全く違う分野でしたが、職場の人々にも恵まれ、仕事は楽しく充実していたといいます。「研究所ではウシを飼っていて、子ウシを近くの牧場から借りてきてお世話することもありました。研究のほかにもそういったところも楽しかったです」と振り返ります。

仕事にも慣れてきた頃、北大農学部の公募情報にふと目が留まりました。「その時に繁殖分野をもう一回やってみたいという気持ちが強くなりました。北大農学部への憧れもあったので、受けてみることにしました」と、応募することに。

北大ではじまった大学教員としてのキャリア

そうして2015年に北大農学部に着任した唄さん。着任当初は初めての教育、講義、実習の多さなどに戸惑いもありましたが、同じ研究室の先輩研究者に助けられたといいます。「幸い着任した研究室が3人体制でした。教授の先生も准教授の先生も、とても優しく指導してくださる方々でしたので、教育でも研究でも本当に助けてもらいました」と、とても周りの人に恵まれたと話します。

畜産分野では初めての女性研究者としての着任でしたが、今もその状況は変わらないといいます。「学生は男女半々くらいですが、研究者になる女性は、一気に少なくなります。修士課程を修了すると、就職する女子学生が多いのは農学部全体の傾向です」と、女性研究者の少なさを課題に感じているといいます。

これから研究者を志す学生に向けて「博士に行ったら絶対にアカデミアしか行けない、企業の道はなくなるんじゃないかと考えてる人もいるかもしれません。でも、別にそうではなく、博士に進んでも企業就職もできるし、アカデミアにも行けるので、選択の幅は狭まらないということを知っておいてほしいです」といいます。

就職か進学かで迷う学部生には「もし実験や、自分がやっている研究が好きだったら、ぜひそのまま進んでほしいと思います。私はただ好きなことをやっていて、気が付いたらここにいたという感じです。あまり深く考えこまなくても大丈夫だと思いますよ」と、深刻に考えず、ポジティブに研究を楽しみ、挑戦してみてほしいと話します。

これから挑戦していきたいことについて「私の専門は、繁殖の中でも妊娠が成立するかしないかという、妊娠認識という分野で、主にウシを対象にした研究です。その研究から得られた結果が、哺乳類全般に言えることがあるのかどうかを知りたいと思っています。その動物の種としての固有の特徴なのか、哺乳類共通の特徴なのか、それぞれ明らかにしていきたいと思っています」と話します。

企業研究者を経て、大学教員として動物に関わる仕事を続ける唄さんの挑戦はまだまだ続きます。

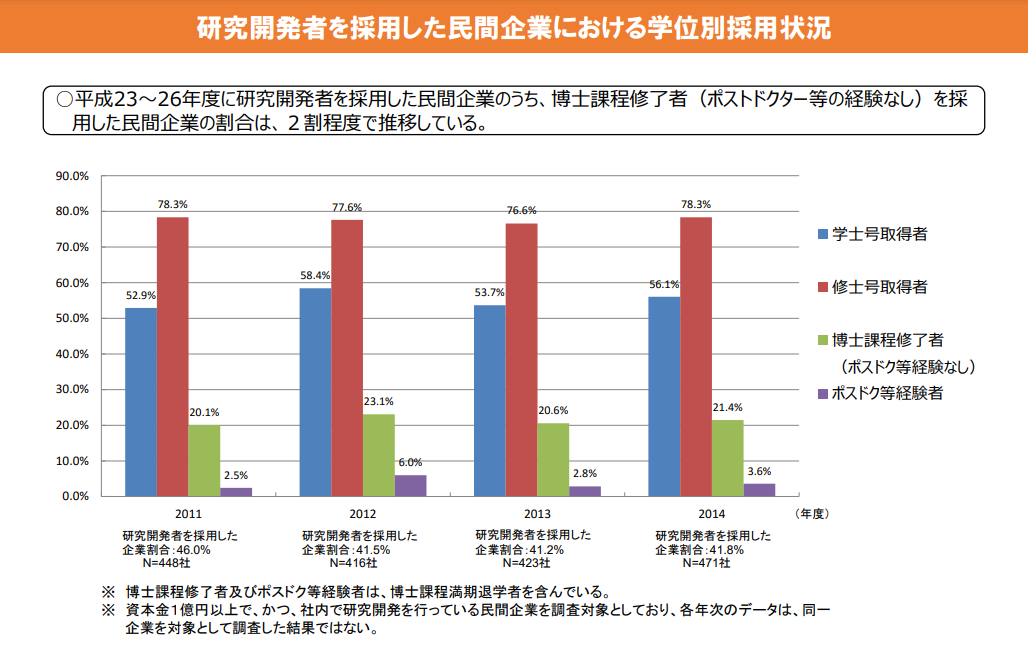

FIKAキーワード 【博士課程修了者の企業研究者】

(民間企業における研究開発者の割合を学位別に見ると、唄さんのような博士号取得者は修士号、学士号取得者よりも圧倒的に少ないことがわかる)

〈転載:文部科学省(2018年)「研究開発者を採用した民間企業における学位別採用状況」https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2018/03/28/1409264_19_1.pdf〉