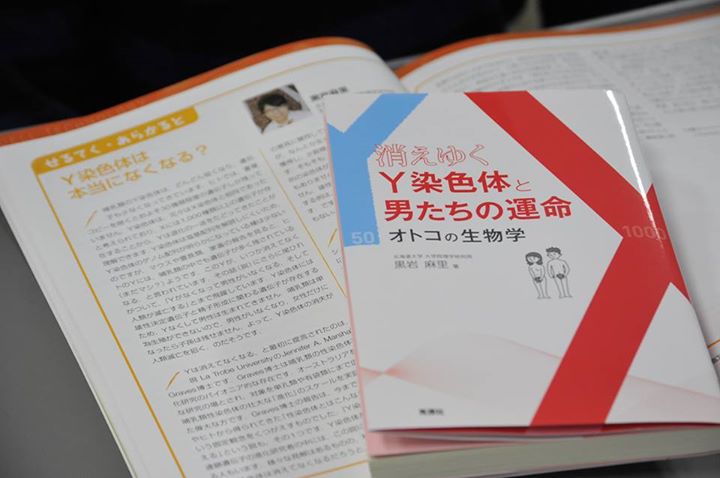

思わず手に取りたくなるタイトル『消えゆくY染色体と男たちの運命 オトコの生物学』(秀潤社、1600円)は、退化していくY染色体と男の運命について、図やコラムを使ってわかりやすく解説した本です。「イケメン」や「仕事がデキる男」の生物学的な特徴や見分け方も、必見。

本は6つの章からなっています。

第1章 男の性が決まる仕組み

第2章 男らしさのつくられ方

第3章 モテる男のYとホルモン

第4章 男の方が多く産まれる-男女出生比の謎

第5章 退化し続けるY染色体-消えゆく運命のY

第6章 男はこの世からいなくなるのか?

書者の黒岩麻里さん(理学研究院 生物科学部門生物科学分野 准教授)に話を聞きました。

本を書いたきっかけは?

もともと文章を書くのが好きで、高校生の頃、ジャーナリストになりたいと思ったこともあります。今も、論文を書くのが好きですし、研究をしながら一般の人向けにわかりやすい本もかけたらなぁと、研究をしながら頭の片隅で思っていました。

今回この本を書くことになったきっかけは、「細胞工学」という専門家向けの雑誌に、私の専門であるY染色体についてショートレビューを書いたことです。その雑誌の編集者の方が、編集後記のなかで私のショートレビューについて触れて下さいました。私はそのことを知らなかったのですが、人づてに知り、うれしくて編集者の方にお礼のメールをしました。すると「Y染色体だけに焦点をあてて本が書けそうですね」と返事が返ってきたのです。頭の片隅にあった、「いつか本を書けたら・・・」という思いと繋がり、すかさず「ぜひ、本を書かせてください!」とお話をしたのです。去年の2月のことでした。

(黒岩さんの著書「消えゆくY染色体と男たちの運命 オトコの生物学」と、冊子「細胞工学」の黒岩さんの記事)

(出版のきっかけとなった冊子「細胞工学」の編集後記)

本を書くにあたり、どんな工夫をしましたか

執筆にかかる前に、既存の本についての書評(レビュー)を、くまなくリサーチしました。すると多くの人たちが、本に書かれていることが 「著者の意見」なのか、それとも 「科学の世界で一般的に認められている考え」なのかがわからない、と感じていることがわかりました。そこで、引用をしっかりと記載して根拠を書くことで、読者が安心して読めるようにしました。

引用は、目障りにならないよう、章ごとではなく、巻末にすべてまとめて記載しました。このアイデアは編集者の方が提案してくださり、一緒に試行錯誤しながら作り上げたものです。

また、本書はジェンダーを絡めた話題も扱っています。男女に生物学的な差があるのは事実ですが、差に当てはまらない人もいて、主だった傾向から外れる場合もあります。生物の性はとても多様で、ときとして繊細な問題となるので扱いには細心の注意が必要だと感じています。

とはいえ、本の中で注意書きばかりを書くと本の論点がずれるので、少しでも伝わるように、コラムの中で私の思っていることを書きました。夫や息子と話しながらアイデアをもらったりして、身近な話題を扱うようにしているんですよ。

苦労した点を教えてください

わかりやすく書くことと、正確に書くことのバランスがとても難しかったです。高校の教科書や一般書を参考にして、よく使われる言い回しを研究しながら、何度も何度も編集者の方と推敲しました。

たとえば、「男性ホルモン」という単語一つでも、悩みました。「男性」と呼ぶのははヒトだけで、ヒト以外の動物は「雄」と呼びます。本の中では、男性についても動物の雄についてもホルモンの話が出てきます。どちらも「アンドロゲン」とまとめて呼ぶことができます。でも、聞き慣れない「アンドロゲン」よりも、聞き慣れている「男性ホルモン」という用語を使いたい。「男性ホルモン」を使うと、動物の雄は男性とは呼ばないので、「雄性ホルモン」と書いた方が良いのではないか。

こんなことを悩みながら、いろいろ調べたり専門家に聞いたりしました。でも、ヒトの雄も動物の雄もどちらも「男性ホルモン」でいいという方もいれば、それは違うという方もいて、専門家でも意見が分かれるのです。

決まった答えがないのだということが分かり、悩んだ末に、一般の人が普段から聞いている言葉や、他の本でもよく使われている言葉として「男性ホルモン」を使うことにしました。

どのような順序で書いていったのですか

伝えたい大切なことを図で表現したいと思い、一番初めは図を作成しました。そして、それを文章に起こしていきました。図やイラストのラフ案は自分で考えました。

執筆は、第1章から順番に進めました。いき詰まった時は、後ろのアイデアをまとめたりしながら、論文を書くような感覚で楽しみながら完成させていきました。

出張の時間を利用したり、学会の空き時間に廊下のベンチに座ったり、宿泊するホテルで書きました。普段は子どもの世話や家事があるので、うまく切り替えて集中して書くようにしました。

どのような方に向けて書かれたのですか

高校生や、最近は勉学に励む熱心な年配の方も多いですよね。そういった専門ではない方にも楽しんで読んでもらいたいです。「男」性のための本ですが、もちろん女性の方にとっても「男」について学ぶことは意義のあることですので、手に取る方が女性であってもうれしいです。

Y染色体に関する本では、生物学的に女尊男卑で書かれているケースが多く見られます。本書では、純粋に男学が書きたくて。男性は生物学的にどうやって男性になっていって、女性とはどう違うか。男になるためにはそれなりの苦労があり、さらにその仕組みは素晴らしく、じつに巧くできている。そういった「オトコの生物学」を学んでもらえたらと願い、執筆しました。

遺伝子、染色体が研究のテーマであり、そこがベースとなっているので、自然とこのように思うようになりました。この思いは「あとがき」にも書いています。

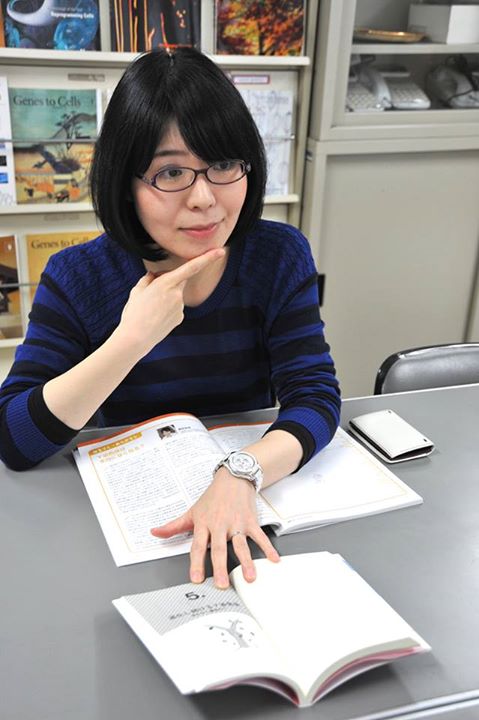

(本の説明をする黒岩先生)

次に本を書くとすれば、テーマは「女性の生物学」ですね。もちろんXが主役です。Y染色体もおもしろいですが、X染色体も魅力的ですよ。

—-こちらもどうぞ 関連記事—–

【クローズアップ】#16 性にかかわる意外な遺伝子、ニワトリで発見