私たちが防災の計画を立てるとき、場所についての情報が欠かせません。今回はGIS(Geographic Information System:地理空間情報)を研究している橋本雄一さん(文学研究科 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 教授)に、防災とGISについてのお話しをうかがいました。

(研究室でインタビューにこたえる橋本さん)

現在の研究

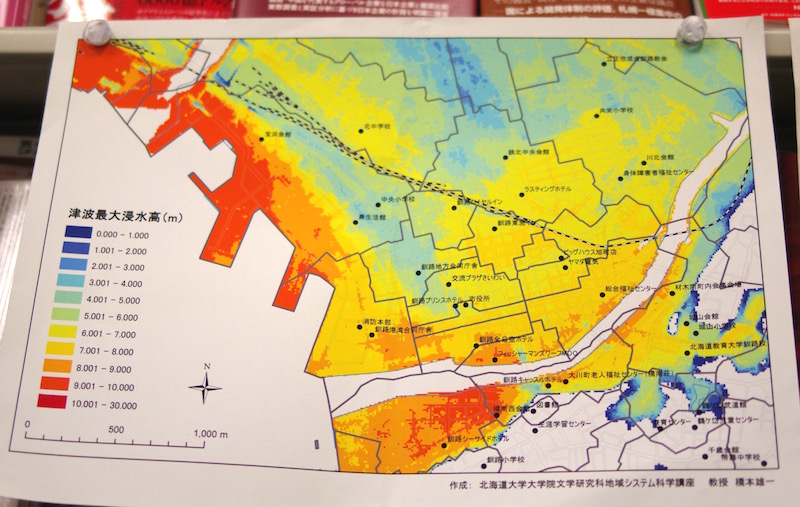

釧路を事例にして、災害避難経路についての研究をしています。釧路は市街地に隣接して湿原があることからわかるように海抜が低く、市街地すべてが津波想定域に入っています。しかも、冬の北海道の積雪が、避難をさらに困難にしています。釧路は豪雪地帯ではないのですが、歩道に降った雪が解けずアイスバーンのようになり、通行を妨げます。このように、北海道の災害避難については、雪や氷、積雪などの寒冷地特有の問題があります。災害時の避難を円滑に遂行するためには、地域の状況に応じた複数の避難計画を策定すること、そして計画策定のための資料を準備することが必要になってきます。そのためにGISの技術は大きな力を発揮します。

(GISを使って作成された釧路市の津波浸水想定図)

二つの震災とGIS

1995年1月17日の阪神淡路大震災では、復旧の要になるはずの市役所が真っ先に機能を失いました。市役所には、基盤図などの地図データが紙媒体で保管されていました。そのため、復興計画を十分な地図データがない状態から策定することになり、復興が遅れる原因となりました。この後、国土交通省が中心となって、自治体が持っている地図情報をすべてデジタル化して保有する「国土データ基盤」のプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトを遂行するために、GISの研究者や技術者を養成する教育が必要になりました。

2011年3月11日に起きた東日本大震災以後、北海道庁が津波浸水想定域の見直しを始めました。この新しい想定域に居住する人口を推定すると、釧路(人口約18万)だけで12万8千人が、札幌市以外の北海道人口の8人に1人となることがわかりました。この推定を行ったとき、これはなんとかしなければならないと思いました。

研究会で、道庁の津波担当の方と、津波防災について一緒に発表したことが契機となり、コンピュータを使って自分たちでハザードマップをつくろうという話しになりました。私は GIS を使って地図を作るためのマニュアル作成を行いました。結果として、厚岸、苫小牧、室蘭そして白老など、北海道内の市町村が、公開されたデータと私の配布したマニュアルを使って、独自にハザードマップをつくりました。そのことで従来よりもコストを押さえながら、地域の実情に応じたマップを作ることができました。これは非常に効果が大きかったと思います。

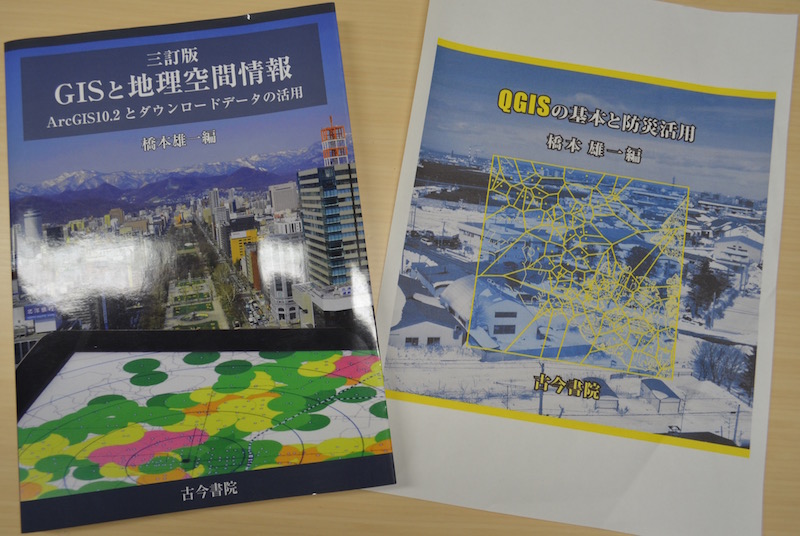

(マニュアル作成には講義経験が生かされている。講義のエッセンスが詰まったテキスト(左)と近日出版される書籍の表紙(右))

GIS の研究のきっかけ

高校時代から地理が好きで、大学で地理学を学んでいました。当時のコンピュータは、今日のように精密描画を行うための機能がなかったので、製図用具を用いて手で描いていました。地理を学ぶためには、図表を手描きで作成することが必須のスキルでした。

さらに、学部や大学院の学生だったころはコンピュータを用いて最先端の研究に取り組んでいました。1984年、私がまだ二十代の学部生の頃は、コンピュータを使うためには大型計算機センターにいかなければならず、プログラミングには特別なスキルも必要だったため、コンピュータを扱える人は本当に少なかったのです。

90年代になると GISを使いコンピュータで地図を作る研究に注目が集まるようになりました。学生時代に自分がコンピュータを扱う技術勉強していたことと、作図の技術とが、 GIS の上で融合したのです。

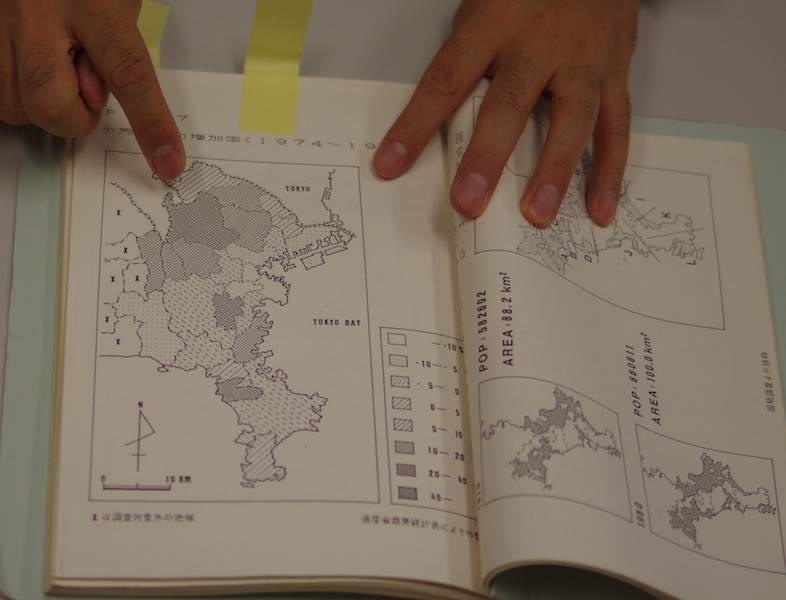

(学生時代に作成した論文、図表はすべて手書きである)

これからの研究と教育

多数のセンサーを使って、リアルタイムのデータを、一ヶ所に集めて、データを高速に解析し、その結果に基づいて、少数の人が迅速に意思決定していく情報流通のしくみについて考えていくつもりです。この「情報流通」の要になるのが「場所の情報」です。行政の資料の7~8割が、地図に関連した情報と言われています。GIS を用いて地図をベースにして情報を集め、解析し、アウトプットして、現場に伝える。このような意思決定のしくみづくりに貢献していきたいと思っています。

そのためには、人びとのコンピュータのリテラシーをより高め、行政組織の構造や職員の意識を変えていく必要があると思います。例えば、行政がオープンデータ化をすすめて、市民や研究機関に公開して各自が分析できるような形式でデータを保存し公開していくだけでも、人びとの意識は大きく変わっていくと思います。GIS の講義を聞いた学生が、行政の職員として働きながら、その組織のあり方を変えていく。長い目でみた、社会全体の変革に関わっていきたいと考えています。