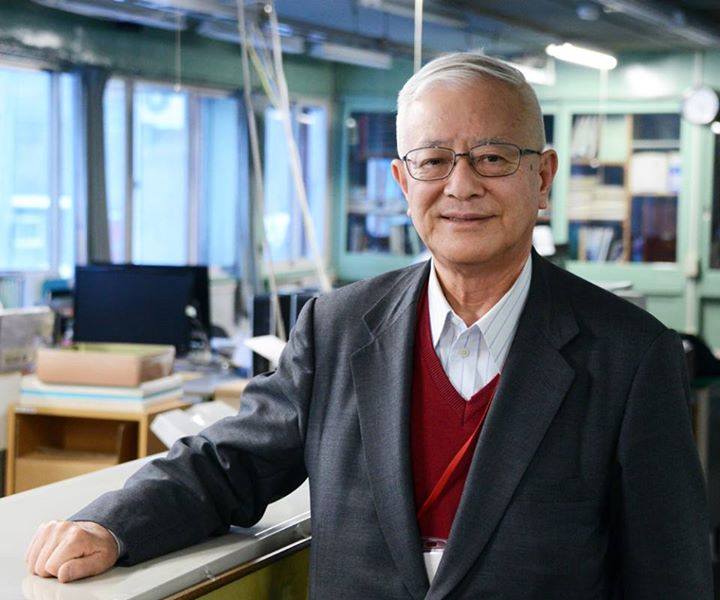

不凍給水栓の製造で道内トップシェアを誇る(株)光合金製作所の井上一郎さん。昭和33年に室蘭工業大学鉱山工学科を卒業し、翌年から北大工学部衛生工学科に助手として勤務。その後、光合金製作所の入社し、以来エンジニアとして、経営者としての手腕を発揮しつづけながら、様々な分野の公職、さらに「伊藤整文学賞の会」会長など、地域に根ざしたボランティア活動を続けてきました。先日80歳を迎えた井上さんにお話を伺いました。

室蘭工大を卒業後、北大工学部に就職されたそうですね。

昭和34年、工学部に衛生工学科が新設され、機械系の助手として採用されました。河川、下水、微生物、産業排水などの調査が主な仕事でした。隣の講座には、後に北大総長となった丹保憲仁さん(当時助教授)がいて、年が近かったせいか気の合う同僚として付き合いがはじまり、今でも手紙のやりとりを続けています。北大に勤めた5年間は短かったかもしれませんが、その間に当時理学部に勤めていた妻と結婚し、二人の子供にも恵まれ、充実した日々を過ごすことができました。

今でも記憶に残っている出来事は、当時の研究室にはコピー機がなかったので、自分でつくってしまったことです。もともと機械系が専門でしたから、そんなに難しいことではありません。初代の自作コピー機はガラスと水銀灯を使った「青焼き機」のようなものでした。次にネガフィルムを現像するようなタイプにバージョンアップさせ、研究室の仲間たちから感謝されました。50年ぶりに思い出したのですが、懐かしいですね。でも、今の最新のコピー複合機は使えないので(笑)、毎回社員にやってもらっています。

北大の魅力はなんといってもその規模です。でもキャンパスの広さとか校舎の話ではありません。農学、理学、低温科学…といった多様な専門性をもった仲間と付き合うことができるという意味です。組合の仕事もしていましたから様々な学部の方と(時にはお酒を酌み交わしながら)議論した経験は、その後の人生において想像力の幅を広げてくれました。

丹保さんは研究を続け、私は会社の経営に携わることになりましたが、アプローチは異なってもお互い「水」を相手に仕事を続けてきました。丹保さんは「水質環境工学」の分野を切り開き、私は「不凍給水栓」の開発・進化に全力を尽くしたつもりです。よい仕事をしたいという共通の想いをもったライバルです。私はお酒の席で「水商売」という言葉を使うこともありますが(笑)、その度に丹保さんから「水稼業」と訂正されるんですよね。彼は真面目ですから。

会社を成長させた原動力とは?

北大を辞めて昭和39年に小樽へUターン。父が経営していた町工場「光合金製作所」での勤務がスタートしました。世の中は高度経済成長の時代で、市民の水道に対する要求に、当時の製造部が片手間にやっていた製品の改良が追いつかない状況でした。そこで父は社内に商品開発を専門で行う部署「研究室」を新設することにしたのです。ところが、いざ研究室をつくるといってもどこから手をつけてよいかわかりません。そこで、当時、大学の研究助手をしていた私に声がかかり、長男ということもあり、父の会社を手伝うことを決心しました。

会社に入り研究室の立ち上げで様々なことを学びました。いまは異業種交流会やインターネットを使って様々な情報を手に入れることができますが、当時の中小企業には「情報」がほとんどありません。足を使って集めるしかないので。ある大手製鉄所の方から助言されたことは今でも記憶に残っています。「どんな研究開発でも必ず様々な壁にぶつかる。その時の判断こそリーダーの決断であり、壁に穴を開けて光明を見出すか、あるいは迂回して越える努力をするか、その決断の連続に迫られるよ。」その通りでした。会社のトップになってみますと、研究開発に限らず経営とは「決断」の連続でした。

今では社員の1割が商品開発の専門部署に配属されています。自社開発は、目に見える仕事の証であり、社員の「プライド」なのだと思います。不凍給水栓とその周辺機器の開発、製造、販売に特化した専門メーカーとして、今日までなんとかやってきました。オイルショック、拓殖銀行の破綻、リーマンショック…と、会社が傾きかけた時期は何度もありましたが、自社ブランドの販売にこだわり続けたからこそ、それらの危機を乗り越えることができたのだと思っています。

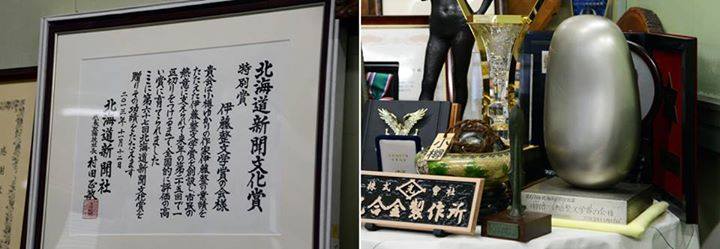

創設に尽力された伊藤整文学賞には特別な思いがあったのでは ?

小樽市出身の文学者伊藤整を記念して1990年に創設した文学賞です。その数年前に、同じく北海道出身の作家、渡辺淳一さんから相談を持ちかけられたのです。「同郷の伊藤先生には大変お世話になったので、奥様がお元気なうちに、なんとか恩返しがしたい。ぜひとも小樽で伊藤整文学賞を立ち上げたい。」という内容でした。文学に関しては素人同然でしたが、小樽のまちづくりにも関心があった斎田義孝さん(繊維メーカー社長)、西條文雪さん(住宅メーカー社長)、そして私の3人で文学賞創設に向けた手探りの挑戦が始まったのです。苦労の連続でしたが、全国へ向けて小樽から文化発信をしたいという情熱さえあればなんとかなるものです。

第1回授賞式のあとに大江健三郎さんが「地元のみなさんのボランティアで運営されていることに驚きました。このような活動は日本中を見渡しても、小樽だけでしょう。」とおっしゃってくれました。その言葉を支えになんとか25年間継続してきましたが、今年6月の第25回目を最後とします。周囲からは継続を訴える声がたくさんありましたし、私も会長としてあらゆる可能性を模索しました。その結果が終了の決断でした。先日、伊藤整のご子息、伊藤滋さん(東京大学名誉教授)と礼さん(英文学者・作家)から伝えられたことがあります。「父も母も天国で喜んでいるはずです。もう十分尽くしていただきました。ありがとうございました。」

寂しさがないといったら嘘になりますが、25年間この文学賞に関わることができたことは、私の誇りですし、満足しています。小樽市民をはじめ、支えてくださった全ての方に感謝しています。

次の世代へのメッセージをお願いします。

のびのびと、好きなようにやってほしいと考えているので私の考えを押しつけるようなメッセージはないんですよ。でも、どうしてもと言われるなら…若者を育てる世代の方たちへ。大学が地方都市にあることを、多くの方は当然のことと思っているかもしれませんが、大学や学校はあらゆるコミュニティーの中核です。明治の経済人たちが土地や資金を寄付して、学校をつくりました。政治や産業、農業や商業のベースには学問が必要です。そのことを若者を育てる立場の大人たちに意識してほしいと希望します。大学がハブとなって、人の流れを生みだし続け、それが地域の活力となってくれるはずですから。

ポケットには携帯電話の代わりに、絵はがきと万年筆を持ち歩いているそうですね。

はい。携帯はもっていませんが不自由はありませんね。仕事柄、たくさんの方にお会いしますが、礼状として葉書を出すようにしています。1日に5枚くらいは書いているので1ヶ月では80〜100枚くらいになることもありますね。電子メールは相手に開いてもらわなければ読んでもらえませんが、1枚の葉書は開封の必要もありませんから!