”働かない働きアリ”ときいてピンとくる方も多いでしょう。進化生物学者の長谷川英祐さん(農学研究院准教授)が、今年2月にまた新たな論文を発表されました。アリの研究者としてすっかりお馴染みの長谷川さんですが、実は研究対象はアリだけではないのです。その柔軟性のヒミツは、とことん“面白さ”を追求する独創的な発想と、それを実証するための武器、すなわち研究手法の幅広さにありました。ご自身の研究活動、学生の研究指導、そして一般書の執筆や公演、と精力的に活動されている長谷川さん。その情熱の源を探りました。

――生き物の気配がそこかしこに・・・何がいるのですか?

まず、カメが数種類います。あ、カメってどういうわけか雄のほうが値段が高いんですよ。その実態をカメの性決定システムの観点から暴こうとしているところです。こっちのノコギリクワガタは昨日採ってきたばかりです。行動実験に使おうと思っています。以前はエボシカメレオンも飼っていましたが、今はもういません。飼育しやすい種類と言われていますが難しいものですね。湿度が低すぎたのではないかと思っています。

(クワガタはとても美しい形をしているのがいいですね、と長谷川さん)

この他にモエギハコガメ、キイロドロガメ、カブトニオイガメがいる)

――カメの種類と数に圧倒されます

カメは子供の頃から好きでした。ちなみに怪獣のガメラも大好きです。世界観が面白い。どう見ても巨大なカメなのに、あの世界にはカメという生物が存在しない設定になっているので絶対に”カメのような”という表現をしないんです。カメを知らない人はカメと呼べませんから。じつに分類学的で面白いです。レギオンという怪獣もでてきます。植物と共生するハキリアリがモデルです。ちょうどこのあいだ実習で学生達に観せて、レギオンの生態レポートを課題に出したところです。

(長谷川さんが選ぶ”怪獣映画歴代BEST 5”のひとつ「ガメラ2 レギオン襲来」のDVD。

円盤の左側がガメラ、右側がレギオン)

――なんでも研究のネタになるのですね。ところで、長谷川さんが使う研究手法はとても幅広いですね。行動解析や統計学だけでなく、シミュレーションやDNA分析まで・・・どうやって技術を身につけたのですか?

実は僕、大学卒業したてのころ臨床検査技師をしていたんです。そこで身につけた検査手法が今の研究におおいに役立っています。たとえば、血球計算盤という検査器具を使うと血液1mlあたりの白血球の数を数えることができます。それを応用して雄アリの精子の数を数えたりしました。使えるものは何でも使えばいいと思うんですよ。だから学生が仕入れてきた新しい手法も積極的に取り入れます。働かないアリのコンピューターシミュレーションは、プログラミングが得意な学生さんと協力して取り組みました。彼とは今でも共同研究をしています。

――アリだけでなくクワガタやアブラムシ、グッピーの研究論文も発表されていますね

はい、実は特にアリが好きというわけではありません。研究材料として適しているのでアリをよく使っています。実証したい理論があって、その仮説検証に適した材料を選ぶのが科学研究の正しい戦略です。特に学生には卒業年限がありますし、彼らの将来のことを考えると限られた時間の中で確実に結果の出る材料やテーマを選ぶ必要があります。だから学生の研究指導は戦略的にやらなくてはいけません。

――学生との関係はどういった感じなのでしょう

大学教員の仕事は”研究と教育”ではなく、”教育と研究”です。教育が先なわけです。学生が自分で考えて、発展させて、良いデータをとれるように、教員がきちんとサポートする必要があります。学生は手をかけないと絶対に伸びません。そのためにも、ふだんからよく話すことが大事です。

(カメの種類と彼らの性格について解説する長谷川さん)

――どのように学生とコミュニケーションをとっているのですか?

暇な時にお茶を飲みながら雑談しています。研究のブレイン・ストーミングでもいいし、趣味のことでもいいし。不定期でピザを食べながら映画鑑賞会もやっています。順番に映画を持ち寄って、観終わった後にあーだこーだと議論するんです。エヴァンゲリオンはTV版から映画版の「破」までをぶっ通しで観て、その足で「Q」を観に映画館へ直行しました。丸2日かかって、あれはさすがに疲れましたね。でも、学生一人ひとりの個性を理解するにはそういう時間を持つのが一番です。学生の個性を把握していないと指導ができませんから。それに、学生と話していると楽しいじゃないですか。

――学生からは「厳しい」「怖い」とのウワサもききますが(笑)

研究に関しては徹底して厳しく指導します。論理対論理の議論ができなければ、科学者としては失格ですから。それも、信頼関係があるからできることです。研究室に一体感がなければ良い研究はうまれません。面白い研究をしなきゃ。合言葉は「とりあえずNature!」です。

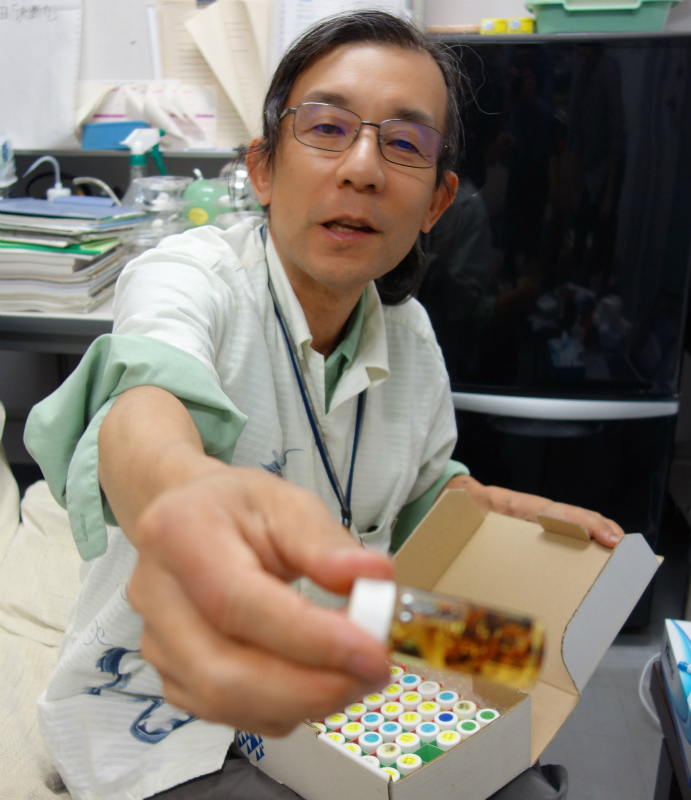

(オーストラリア留学時代に採ったアリと、

最新の研究成果が掲載された学術誌「Scientific Reports」)

――面白い、といえば学会発表などのタイトルがユニークですね

タイトルは大事ですからね。タイトルだけ見て、「お、聴いてみよう」と思わせなければなりません。特に、学会デビューしたての学生ならなおのことです。研究の内容がいくら面白くても、人に聴いてもらえなければ発表しなかったのと一緒です。だからつまらないタイトルをつけてこようものなら即刻、却下します。

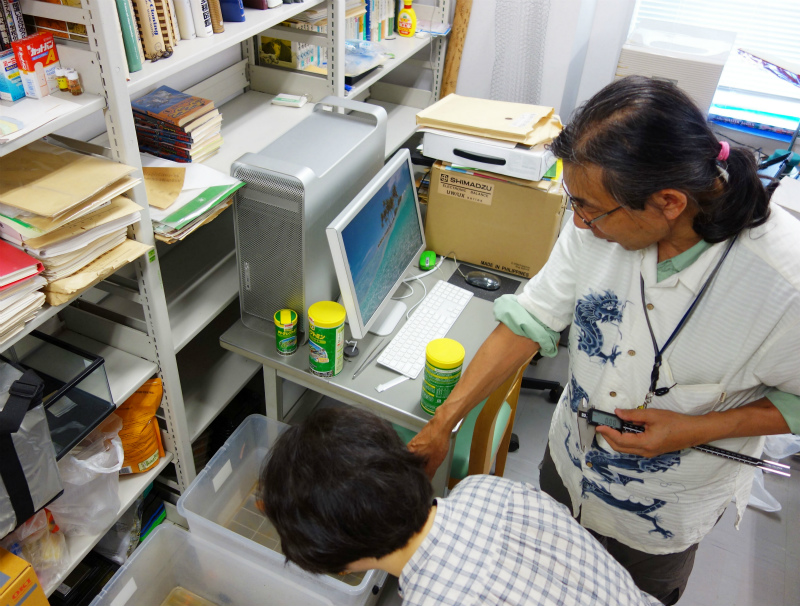

(クワガタのハサミの長さを計測する長谷川さん。右奥の机にもたくさんのクワガタが)

――今後、どのような研究をしていきたいですか?

これまで正しいと信じられてきたパラダイム(考え方の枠組み)をくつがえすような、突飛な研究がしたいですね。科学者たるもの、最終的な夢はやはりそこでしょう。実はいま、既存の進化学説をぬりかえるテーマに取り組んでいるんだけど、寿命が尽きるまでに実証できるかなぁ?(笑)

――ニュートン力学、ダーウィニズム、ときて今度は何ていう名称にしましょうか

ああ、それ考えなきゃ!タイトルは大事ですからね!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長谷川さんがお話しするイベントが開催されます。

働き方にも、いろいろアリ ~社会性昆虫に見る組織の持続可能性~

日 時:2016年7月31日

場 所:紀伊國屋書店札幌本店1階インナーガーデン

ゲスト:長谷川英祐さん(北海道大学大学院農学研究院准教授)

参加費:無料・事前申し込み不要

*会場では、本物のアリの巣も観察できます

詳細は【こちら】

——長谷川さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください——

【クローズアップ】#17 働きアリの群れには必ず、働かないアリがいる

(2013年6月10日)

———————————————————————