農学部に隣接する白壁の建物は札幌農学校時代の明治35年に建てられ、図書館の読書室として使われていました。歴史的価値の重要性から、文化庁から登録有形文化財の登録(第01-0021号)を受けています。そんな由緒ある建物の中に北海道大学出版会(以下、北大出版会)があります。今回は北大出版会を訪ね、編集者の成田和男さん、今中智佳子さん、営業の仁坂元子さんから出版会の活動についてお話を伺いました。

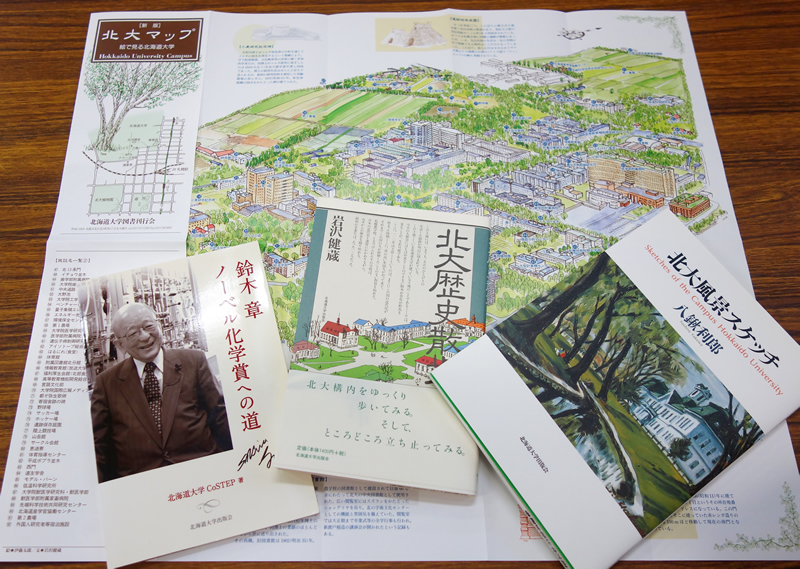

(北大出版会の建物。札幌農学校時代には図書館の読書室として使われていました。)

(今回の取材にご対応いただいた北大出版会の職員のみなさん。左から成田和男さん、仁坂元子さん、今中智佳子さん)

-普段は何人くらいの体制で、お仕事をされていらっしゃるのですか。

(仁坂)編集者が3人、営業が2人、荷出しや発送関係の伝票打ちをしてくれるアルバイトの方が1人、合計6人で動いています。職員を束ねるのが、理事長の櫻井義秀さん(北海道大学大学院文学研究科 教授)です。

-北大出版会というと、やはり扱うのは北大の研究者の本が多いと思うのですが。

(今中)北大出版会では、特に北大の研究者に限定するといった規定は設けていません。ただ、結果的には北大の研究者の本が多いですね。各学部に出版助成金があるので、そういうのを利用して、研究者のみなさんは書いています。もちろん、学外の研究者の本もたくさんあります。例えば、最近出版された『湿地の科学と暮らし-北のウェットランド大全』は学外の研究者がたずさわっています。

専門書は基本的に完成原稿でいただいていますが、編集者としてはそこからどれだけブラッシュアップできるかが腕の見せ所です。用語を統一したり、文章の意味の通らないところを修正したり、できるだけアドバイスをするようにしています。専門書は基本的に完成原稿でいただいていますが、編集者としてはそこからどれだけブラッシュアップできるかが腕の見せ所です。用語を統一したり、文章の意味の通らないところを修正したり、できるだけアドバイスをするようにしています。

北大出版会に在籍している編集者の中で、特に編集歴が長いのが成田和男さん。数々の書籍を世に出してこられた成田さんに、編集者人生の中で特に記憶に残るお仕事について伺いました。

-編集者としてのキャリアは北大出版会でスタートなさったのですか。

(成田)元々は東海大学の出版会にいました。東海大出版会は当時新宿にあって、そこで編集の仕事を学びました。北大出版会に来てからは、もう25年くらい経ちます。転職したのは実家がこちらにあったからです。東海大学と北海道大学を合わせると、編集の仕事を40年以上やっています。それだけ年をとったということですね。

-長い編集者人生の中で、特に記憶に残っていらっしゃるお仕事を教えてください。

(成田)なんといっても図鑑ですね。図鑑の作り方を覚えたのは東海大出版会にいた頃で、1984年に淡水魚・海水魚をおよそ3400種収録した『日本産魚類大図鑑』を魚類研究家の益田一さんなどと一緒に作りました。益田さんは日本のダイバーの草分け的存在で、伊豆海洋公園にダイビングスクールを持っていました。益田さんは日本全国を回り、魚の写真を全部撮っていってくれました。たった一匹のために網を引いて、撮影していくのです。本当に根気のいる仕事だったと思います。

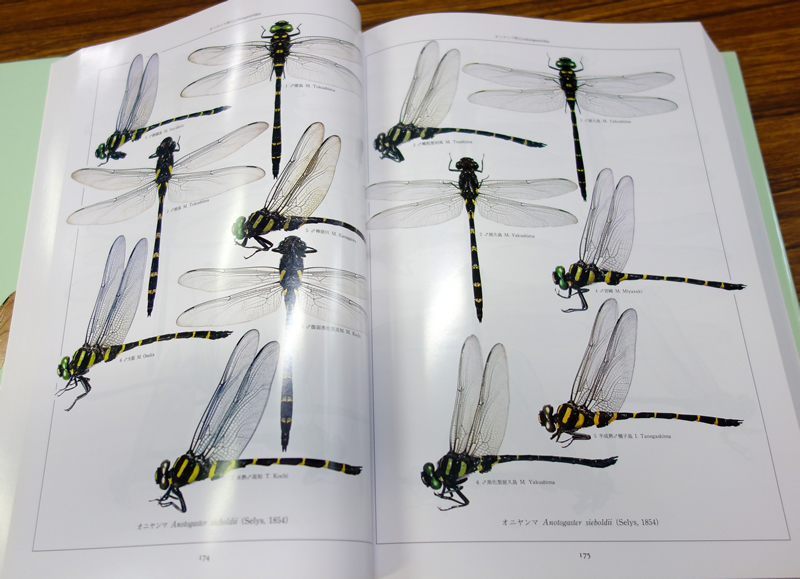

北大出版会に来てからだと、日本全国のトンボを収録した『原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑』が特に思い入れがあります。とあるトンボ好きの篤志家の方がいらっしゃいまして、その方から「私は執筆者にはならないけれど、お金を出すからいい本を作ってほしい」と依頼されて作り始めました。

掲載しているトンボは全て原寸です。一分の一の大きさです。日本全国にオニヤンマがいますが、静岡のオニヤンマ、北海道のオニヤンマといった形で収録しています。同じ種でも地域によってどれくらい違うのかが分かるようにできています。違いがないならないで、ないことが分かるのも大切なんですね。本当に自由にやらせてもらいました。これは99年の仕事です。楽しい仕事でした。

写真を見ていただくと分かると思いますが、トンボの目が変色していないんですね。死んでいると、こうはいきません。この図鑑のトンボはみんな生きています。気絶させてから撮影する手法を使いました。一匹一匹、カメラマンは本当にたいへんだったと思います。それまでの図鑑は乾燥標本といって、目が変色していたので、この図鑑は画期的でした。7~8年かかった仕事ですが、それだけ時間をかけたからこそ、いいものができるんですね。

定価は64,800円ですが、図鑑としてはかなり売れました。その価値を分かってくれる人たちがいた証拠だと思います。北大出版会はじめ大学出版会の編集者は文系・自然科学系問わず、後世に残る本を作りたいという強い思いを持っています。それが編集者の最大の希望です。そういう意味ではすごく幸せな編集人生でした。これからもよい本を一冊でも多く出していきたいと思います。