世の中には、色々な書体がありますね。明朝体とかゴシック体とか、いわゆる「フォント」というやつです。北海道大学には、このフォントがどうやって確立していったのか、その変遷をじっくり学ぶことのできる授業があります。文学部で開講されている「書道」(漢字・仮名)。いま、その受講生による習作展が、ファカルティハウス「エンレイソウ」で開催されています。

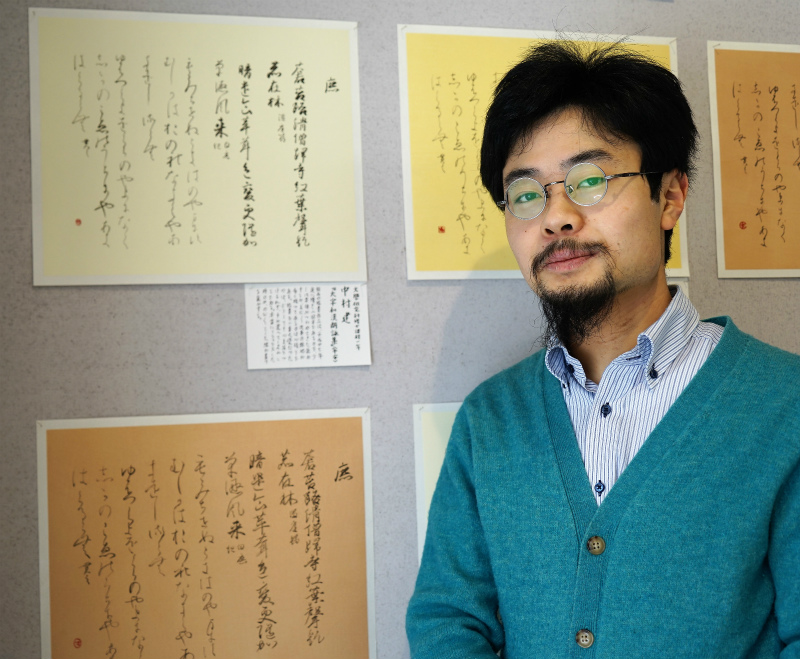

(受講生のみなさん。左から、中村建さん(文学研究科修士1年)、山内智美さん(文学部4年)、

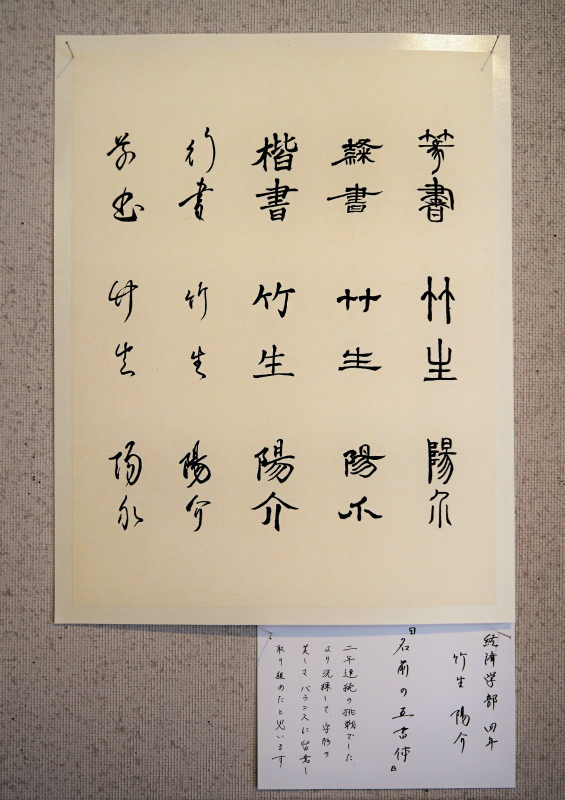

田形行宏さん(文学研究科修士2年)、竹生陽介さん(経済学部4年))

いま私たちが使っている漢字は、ご存じの通り中国から渡ってきたものです。その中国においても、現在の形に整うまでには長い年月がかかりました。甲骨文字が原型となり、篆書(てんしょ)→隷書(れいしょ)→草書→行書→楷書、と進化していきました。授業では、1年間をかけてその変遷の歴史を学びながら、各時代の石碑に刻まれた文字や、書聖と呼ばれる能筆家の手に成る書物の一節を、臨書(りんしょ;お手本を見ながら書くこと)します。

(まだ書体が確立する前に石に刻まれた「石鼓文(せっこぶん)」から、「馬」を臨書した大平さん。)

この授業の講師を担当するのは、書家であり文字の歴史研究がご専門の紅林幸子(くればやしゆきこ)さん。紅林さんは、象形から文字へと進化する過程で「書体意識」というものが人々に芽生えていった、とおっしゃいます。中国大陸が群雄割拠の時代、各国で形があいまいだった文字の原型を始皇帝が統一したことで、誰が書いても一点一画おなじ形を再現できる「書体」が生まれたのです。

(講師の紅林幸子さん)

(氏名を五書体で書いてみる)

文学部で開講されている授業ですが、他の学部からも受講が可能です。今年度は、文学部のほかに経済や教育学部の学部生や大学院生、そして北大外からの聴講生、あわせて28名が受講しました。ふだんから書を愉しんでいる人から、義務教育以来ひさかたぶりに筆を持った、という人まで受講者層はさまざまですが、1年間かけてじっくり文字と向き合うことで、文字の歴史だけでなく、芸術としての文字を味わう力を養うことができます。

(漢字から生まれた「仮名」の魅力を語る山内さん)

(中村さんは今回の習作展のポスターデザインもてがけている)

(一通りの書体を学んだあとは、自由な表現もできるようになる。

竹生(たこう)さんは好きな歌の歌詞の一節を書で表現)

平成29年度「習作展」。今週金曜日まで、ファカルティハウス「エンレイソウ」にて開催中です。会場では、作品を出展している受講生が迎えてくれます。1年間ですっかり書の魅力にとりつかれた作者の皆さんに、じっくりお話をきかせてもらうチャンスです。ぜひ、足をお運びください。

__________

平成29年度「習作展」開催情報

会期:平成30年2月5日(月)~9日(金)

時間:10:00~18:00(最終日は17:00まで)

会場:北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」1階ギャラリー

(中村さんがデザインした習作展のポスター)