1993年、記録的な冷夏の影響により、特に北海道から東北地方にかけて農作物の大凶作にみまわれました。その結果、日本の食卓に欠かせないコメが深刻な不足状態となり、政府は海外からコメを緊急輸入、まちの米屋の前には行列ができるなど、社会現象に発展しました。のちに「平成の米騒動」と呼ばれるこのできごと、主要な原因と言われているのが、イネにとって重要な病害である「いもち病」の大発生です。

その原因菌である「イネいもち病菌」(学名Pyricularia oryzae)を対象として、遺伝学的解析による研究に取り組んでいるのが、曾根輝雄さん(農学研究院 教授)です。100年以上の歴史を持つ「応用分子微生物学(旧応用菌学)研究室」で、20年以上も菌と向き合ってきた曾根さんに、イネいもち病菌の研究に携わることになった経緯、研究内容、そして今後の展望を伺いました。

【岩崎祥太郎・CoSTEP本科生/工学部3年】

教授からの言葉と一冊の本

私がイネいもち病菌の研究を始めるきっかけは、学部生の時、研究室の教授をされてた冨田房男先生の言葉と一冊の本でした。イネいもち病の研究は、1970年代に有性生殖を行うイネいもち病菌の発見により交配系が確立されたことで、遺伝子分析が可能になりました。そして私が学部生だった1990年代には、DNA 解析技術の確立により、イネいもち病菌の分子生物学的解析が可能になったのです。そのような背景の中で、「これからはDNA解析による研究の時代がくる。」と、冨田先生に言われてイネいもち病菌の研究を始めました。

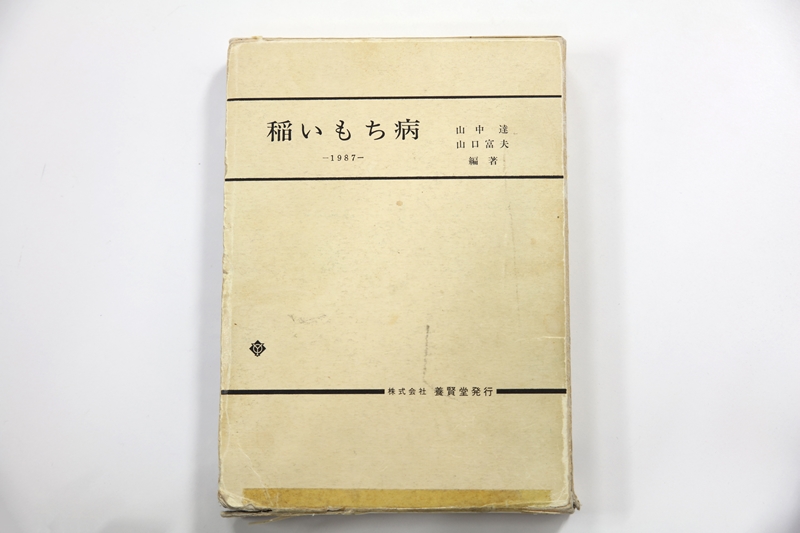

その際に渡されたのが、1987年に出版された一冊の本です。当時、このような一冊の本が書けるくらい、日本はいもち病の研究に関して知識の蓄積がありました。しかし、この本の中には菌のDNAの話はほとんど出てきていません。そこで教授から、「この本に書かれているような、酵素の類別や、タンパク質の電気泳動による分離から解析できることを、DNA解析でやってみろ。」と言われたのです。今の研究の方向性を与えてくれた、原点のような本ですね。

宿主特異性と易変異性

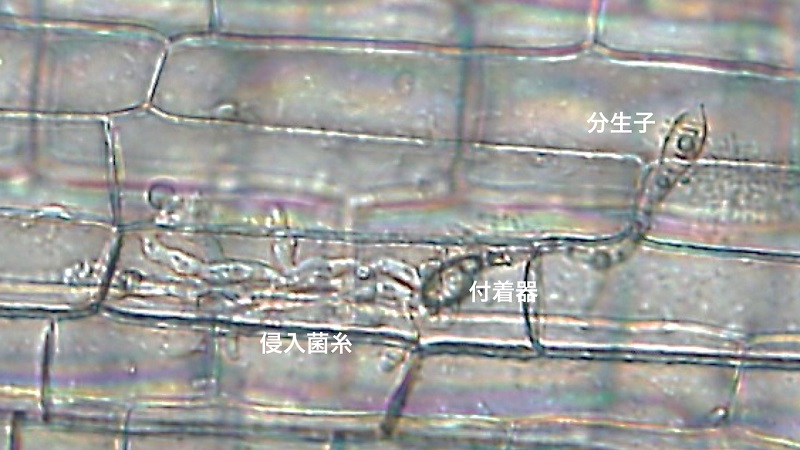

イネいもち病菌にも様々なタイプが存在し、ある遺伝子をもつイネに対して、感染できる菌もいれば、感染できない菌もいるのです。それを『宿主特異性』といいます。この性質は、イネいもち病菌の持つ「非病原性遺伝子」とイネの持つ「抵抗生遺伝子」の2つの遺伝子が関与していると考えられています。イネが、あるイネいもち病菌の持つ非病原性遺伝子に特異的に対応する抵抗性遺伝子を持っていれば、イネいもち病にかかりません。ところが、イネいもち病菌というのは一癖あるのです。『易変異性』といって、イネいもち病菌の非病原性遺伝子が突然変異することで、イネの抵抗性遺伝子に適応して侵してしまうのです。その結果、抵抗性を持っていたイネも、イネいもち病にかかるようになってしまいます。そこで、ある特定のイネの抵抗性遺伝子に対応するイネいもち病菌の非病原性遺伝子を見つけて、取り出し、宿主特異性の変異のメカニズムについて解明しようというのが私の研究です。

菌の変異を抑える

これまでの研究で、突然変異した菌の遺伝子から非病原性遺伝子を見つけ出し、解析を進めた結果、非病原性遺伝子がDNAの組み換えによって無くなってしまうことが突然変異の原因であることを特定することができました。今は、これらの研究成果から新たな防除法を生み出そうと考えてます。従来のイネいもち病の防除法は、抵抗性を持つイネの品種を使用したり、農薬を散布したり、いわゆる「菌をやっつける」方法でした。しかし、イネいもち病菌は突然変異を起こして適応してしまいます。そこで、菌に突然変異を起こさせないように、イネいもち病菌の遺伝子の組み換えに必要なタンパク質の動きを邪魔する物質を探せば、イネいもち病は防げるのですが、それを探すのはかなり難しいのです。ポイントになるのは、他の生物に影響のないよう、イネいもち病菌だけを邪魔するものをどう探すかってことなんです。いろんな菌を1000株くらい試したのですが、理想的なものが出てこなくて。これからは、イネいもち病菌の遺伝子の組み換えに必要なタンパク質の遺伝子の解析が進んでいけば、菌の変異を邪魔する物質が見つかる可能性も、もっと高くなると思います。

——

応用菌学研究室では長い歴史の中で、イネいもち病菌だけでなく、さまざまな菌の研究が進められてきました。そのような伝統を受け継ぎ、曾根さんは2017年に新たな研究を始めました。それは、曾根さんが学生時代から取り組みたいと思い続けてきたテーマです。

後編の記事では、応用菌学研究室の100年の歴史と、未来の100年の第一歩となる研究について紹介していきます。