中小家畜生産施設は、インフルエンザなどが鶏や豚に感染するのを防ぐため、防疫管理がされています。施設内専用の長靴に履き替え、薬液に靴を入れて消毒してから、鶏が飼育されている部屋に入りました。説明してくださるのは、技術専門職員の大嶋栄喜(おおしま えいき)さんです。

昔から、ここで鶏を飼っていたのですか

「中小家畜生産施設」として、ここに新しい建物ができたのは、7~8年前です。それまでは鶏も豚も、理学部の北、いまの花木園の辺りにあった建物で飼育していました。当時は暖房設備がなくて、冬になると水道管はもちろん、鶏や豚に水をやる給水器も凍るので、朝の作業は氷を融かすことから始まりました。鶏の産んだ卵が凍っていたこともあったな。

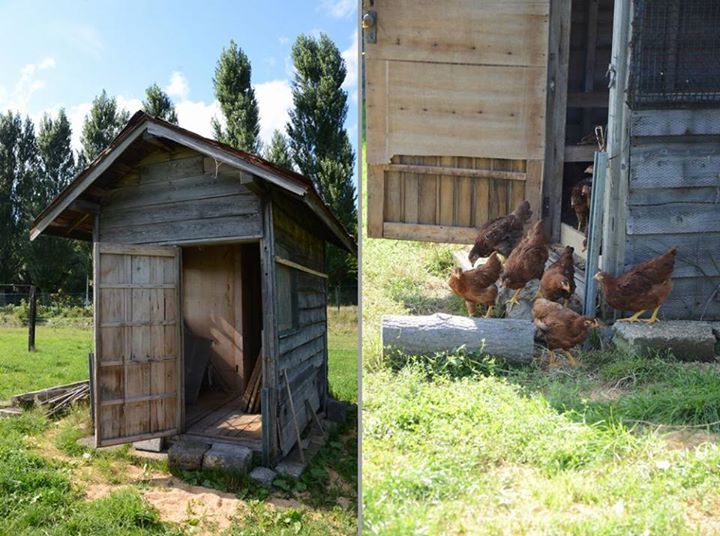

もっと昔、戦後まもないころは、食糧事情が悪く泥棒が入ることがあったので、見張りのための宿直もあったと聞いています。そのころの宿直小屋もここに移築され、今は鶏小屋として使っています。

(写真左が昔の宿直小屋。ここに布団を敷いて寝たのだそうです。)

(写真左が昔の宿直小屋。ここに布団を敷いて寝たのだそうです。)

ニワトリでも、白くないのですね

よく知られている白いニワトリは、ホワイト・レグホーンという種です。ここで飼っているのは、アメリカのロードアイランド州が原産地の、ロードアイランド・レッドという種です。卵の生産にも肉の生産にも使える、卵肉 兼用種です。

農学部畜産科学科の学生たちには、実習で、担当するヒヨコを決めて自分で名前をつけ、大きくなるまで愛着をもって育て、最後はアグリフードセンターで、自分で と鳥してスモークドチキンなどを作る、その一連の作業を体験してもらいます。

人工授精も体験してもらいます。ニワトリは他の家畜と違って、人工授精が簡単で、学生でもできるのです。人工授精の体験は、ニワトリを飼っている北大ならではの、教育の特色です。

人工授精って、どんなふうにやるのですか

雄鶏の背部から尾部をマッサージしたあと、「総排泄腔」と呼ばれる場所をつまんで、精液を取り出します。簡単そうに見えるけど、結構難しい。私は、確実にできるようになるまで10年ほどかかったかな。

(精液を容器で受け止めます)

その精液を雌の総排泄腔内の卵管開口部に注入器で入れます。人工授精した時間帯にもよりますが、基本的に翌々日から1週間ほどの間に産卵した卵が、種卵(有精卵)になります。朝早くに人工授精した場合は、翌日に産卵した卵も受精しているようです。受精の確率は、ロードアイランド・レッドの場合、8~9割ぐらいですかね。

(精液を、雌の卵管開口部に注入します)

種卵(有精卵)は、この孵卵器でかえします。1台に、2800個の卵が入ります。温度を37. 8度、湿度を60%ほどに保って、3週間ほどでヒヨコになります。

ほかに学生がやることは

鶏を育てるにあたっては、デビークといって、くちばしの先を、焼きながら切りとってやります。こうしないと、大きい粒のエサばかり選んで食べ、栄養が偏ってしまいます。細かい粒のエサにも、重要な栄養分が含まれており、それを食べてもらうためです。他の鶏をくちばしで突っついて怪我させるのを防ぐ、という意味もあります。

この作業も学生にやってもらうのですが、切り方が甘いと、また再生してきちゃうし、切るときに暴れる鶏をおさえようとして絞め殺してしまうこともあります。それもこれも、貴重な体験。鶏は、小さくて扱いやすいので、実習に適した動物です。

※ ※ ※ ※ ※

取材中、プロフェッショナルならではの技を、かずかず見せていただきました。体重を測るのに、秤の上で鶏をバタバタさせない方法も、その一つ。羽根をひょいと、一瞬のうちに背中で絡ませます。こうするだけで鶏はバランスをとれなくなり、立ち上がることもできず、秤の皿の上でおとなしく横になっています。