雪上車やスノーモービルを出動させての冬場の道案内。重機を使っての開墾、整地などの土木作業。ひたすら土を掘り、スズメバチやダニと戦い、背丈を超える笹藪にを分け入り、時として大雪の中でサンプルを採集したり…北方生物圏フィールド科学センターの天塩研究林は、こうした多くの技術職員たちによって支えられています。

これらの教育・研究支援の成果を、技術職員たちが知る機会が年に1度あります。それは天塩研究林で研究をした学生や研究者が職員に向けて発表をする「フィールド利用者セミナー」です。今年は「植物の話」、「土の話」、「熊の話+α」の三つのパートで、10名の学生・教員などの利用者が2月20日に天塩研究林庁舎で報告をしました。研究フィールドとしての森の魅力、研究過程の面白さ、それを支える人々の関係性が垣間見られるお話を紹介します。

【林忠一・北方生物圏フィールド科学センター/いいね!Hokudai特派員】

(冬場の道案内。流石のスノーモビルも暖気で緩んで雪に埋まり、技術職員が人力で立て直す)

(厳冬期のミミズの観察。2m近い雪を掘り起こし地表が出るまで、研究者とともにスコップで掘り進める技術職員。)

植物の話

まず、人と森との関係、根と森の生態系の相互作用、そしてバイオマスに関する研究が発表されました。片山昇さん(小樽商科大学 准教授)による「ヒトによる「いじめ」から山菜が回復するまでの軌跡」、河上智也さん(北大環境科学院 博士1年)による「トドマツの根っこはライバルの存在で変態する?」、北條愛さん(北大農学院 博士3年)による「二つの衛星で森林成長量の推定はできるのか?」の3件です。北条さんの研究は、森に実際に通わなくても衛星データを共有することで遠隔で研究するスタイルで、現在のフィールド研究の多様さを示すものでした。

(地中で繰り広げられる植物の根の攻防について調べた河上さん)

土の話

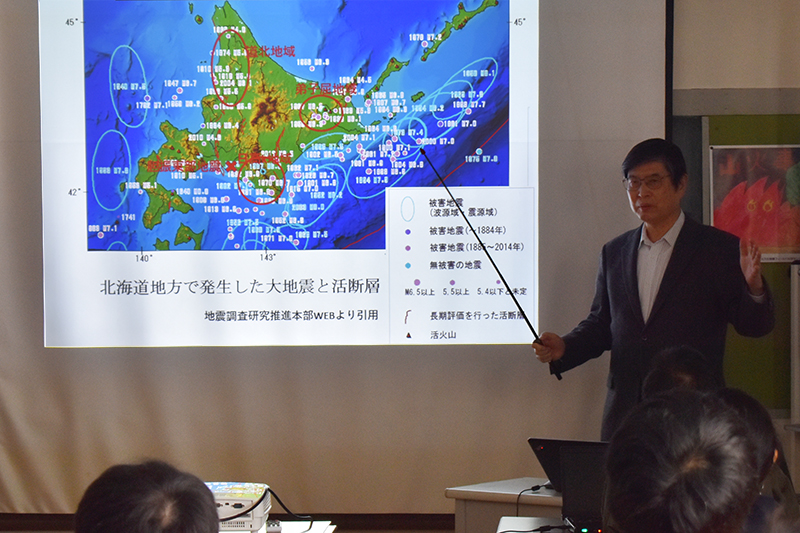

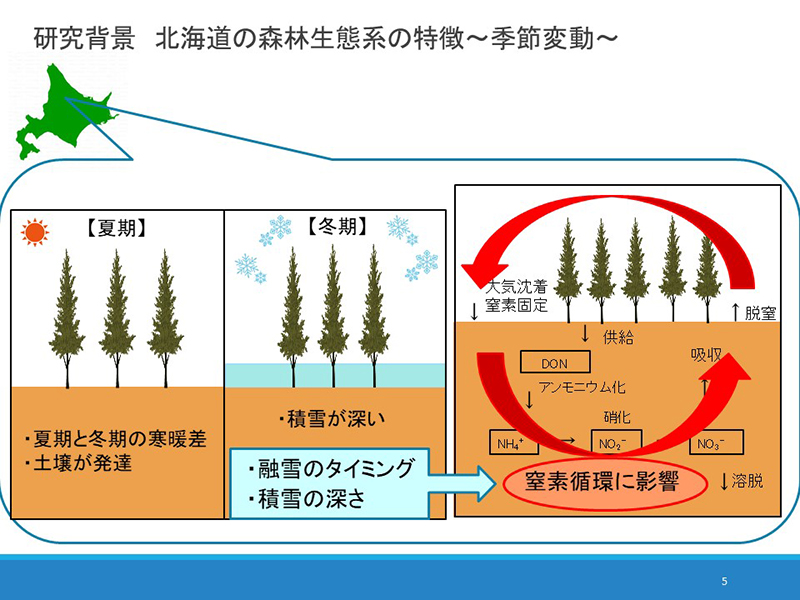

続いて、地中奥深く地殻で起きる地震から、地表の浅い土壌中の成分までを扱った「土の話」が発表されました。発表者とタイトルは、茂木透さん(北大工学院 特任教授)による「なぜ道北地域で地震がおこるのか」、小林高嶺さん(北大環境科学院 博士1年)による「森林の炭素と鉄の動きは季節と関係してる?」、植村茉莉恵さん(北大環境科学院 修士2年)による「冬の森林の土壌養分(窒素)はどうなるか」です。発表の最後に、研究を支えてくださったスタッフへの感謝のお礼が続いたことが印象に残りました。

(道北地域の地震を蛇紋岩地質との繋がりで分析した茂木さん)

(多雪地域の森林では積雪状況が土壌中の窒素に影響を与える)<図提供:植村茉莉恵さん>

熊の話+α

最後のパートでは熊に関する発表が二つ、+αはキノコとアートに関する発表がそれぞれ続きました。まず、北大ヒグマ研究グループの伊藤泰幹さん(北大文学部 3年)による「北大クマ研の2018年調査結果」では、結成以来40年以上にわたる調査から、熊の食べ物や生活に変化が起きている結果が報告されました。長期にわたる調査の賜です。松本朋華さん(北大文学部 4年)による「今どきのヒグマとヒトのご近所付き合い」では、熊と人間との関係を文化人類学の調査方法を用いた研究が報告されました。

(松本さんの発表様子。ヒグマの足跡やフンを分析するとのこと)

続いて玉井裕さん(北大農学院 准教授)は「きのこの山計画進行中―天塩林を宝の山に」でアミガサタケの魅力についてを熱く語りました。

最後の発表は、朴炫貞さん(北大CoSTEP 特任助教)による「森とアート」です。アートを軸とした天塩研究林とCoSTEPとの連携企画の紹介がありました。現在進行中のアーティスト上村洋一さんの滞在制作の話も加わり、研究林をアート活動の場として活用していく可能性が示されました。

(CoSTEPが報告した2019年2月に行ったアーティストの滞在制作の様子。

(CoSTEPが報告した2019年2月に行ったアーティストの滞在制作の様子。

アーティストの上村さん(左)が天塩研究林技術職員の芦谷大太郎さん、早柏慎太郎さんと、撮影した映像の確認をしている)

フィールドを支える職員が報われる時

研究林は、北大関係者のみならず他大学・研究機関の方々にも幅広く活用されており、セミナーは20年間にわたり開催されています。研究林をフィールドとした研究発表を聞くことで、職員は自分たちが管理しているフィールドが、どのような成果に結びついているかを知ることができます。セミナーは、日頃縁の下の力持ちとして働く職員にとって、仕事への誇りや、今後の研究協力に対する大きな原動力に繋がっているのです。

(利用者に交じって発表を聞き入る技術職員たち)