南雅文さん(薬学研究院 教授、写真左)を研究室に訪ね、痛いのはイヤと感じさせる「不快神経」の発見について、話をうかがいました。

なぜ、この研究に取り組んだのですか?

病気やけがをしたときに感じる痛みには、痛いという感覚だけでなく、不快という感情も混じっています。この不快感は、嫌悪や、不安、抑鬱、恐怖などが入り交じった、なんとも複雑なものですが、痛みにこの不快感があるおかげで、私たちは身体を休めようとしたり、医者に診てもらおうと思ったりします。その意味で、痛みによる不快感は、生体防御システムの一つです。

でも不快感が、警告信号の役割をはたした後もなお続くようでは、それこそ不愉快です。また、痛みによる不快感が長く続くと、うつ病や不安障害におちいり、その精神状態がさらに痛みを悪化させる、こんな悪循環も起きかねません。

痛みによる不快感がどのようにして生まれるのか、そのメカニズムがわかれば、慢性的な痛みで精神的にまいっている人の精神状態を改善するのに役立つでしょう。また、生体防御システムとしての不快感について理解が深まれば、病気としての不安やうつ病も理解できそうです。

そこで私たちは、今までわかっていなかった、そのメカニズムの解明に取り組んだのです。そして今回、「こいつが不快感の生起を制御している」という神経細胞を、脳の中でつきとめました。

どうやって突き止めたのですか

ラットを使って、こんな実験をしました。不快感という目に見えないものを、行動を通して調べるのです。

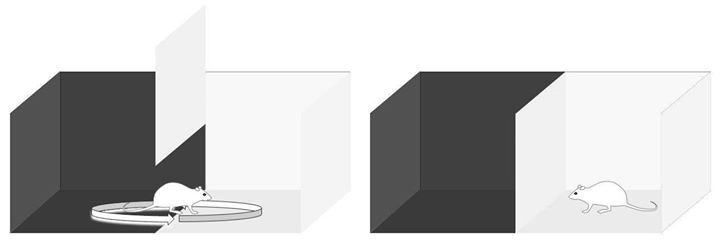

30センチ四方の箱を2つ用意し、床や壁の色、床の触感を、2つで違うものにします。そして間の仕切りを上げ、ラットに15分間、両方の箱を自由に行き来させ、滞在時間が2つの箱でほぼ同じになるようにします(下図の左)。視覚と触覚の両方で、箱に対するえり好みの違いを均すのです。

つづいて、ラットをどちらかの箱 ―― 話を簡単にするため、白い箱としましょう ―― に閉じ込めた状態で(上図の右)、後ろ足に、痛みを生む薬剤を注射します。そしてそのまま白い箱に60分間閉じ込めておいてから仕切りを上げ、15分間、2つの部屋を自由に行き来させます(上図の左)。すると、白い部屋に滞在する時間が短くなります。動物には、不快な経験をした場所に近づかなくなる、という習性があるからです。

ところが、痛みを生む薬剤を注射する10分前に、ラットの脳の分界条床核(ぶんかいじょうしょうかく)という場所に、ある薬剤AまたはBを投与しておくと、白い部屋の滞在時間が短くはなりませんでした。薬剤AやBには、不快感の発生を抑える働きがあったと考えられます。

なぜ分界条床核に? また薬剤AやBとは何ですか?

脳にある分界条床核という場所が、不安や恐怖など不快な感情を生み出すのに密接に関係していることは、他の研究者たちの研究や私たちが以前に行なった実験から、すでにわかっていました。それで分界条床核に注目したのです。

薬剤Aは、CRFと略称される化学物質(神経ペプチド)の働きを抑制するものです。CRFについては、脳内で分泌されると、ストレス反応や不安を引き起こすことがわかっていました。もう一つの薬剤Bは、NPYと略称される化学物質(神経ペプチド)の働きを促進するものです。NPYについては、脳内に投与されると、不安や不快が抑制されることがわかっていました。

このことと先の実験結果から、「分界条床核という部位で、CRFの働きを抑制したりNPYの働きを促進すると、痛みによる不快感が減る」ということになります。

だとすると、CRFが強く働くと、痛みを与えなくても不快感が生じて、白い部屋の滞在時間が減りそうです。実験してみると、その通りでした。また、痛みを与えると分界条床核でCRFがたくさん分泌されていることも確認できました。

(マイクロダイアリシス(微小透析)という方法で、脳内のある特定の場所に分泌されている物質を連続的に回収して調べます。)

分界条床核で、どのようなことが起きているのですか?

分界条床核の「核」は、神経細胞がたくさん集まっているところ、という意味です。そして、ここにたくさんある神経細胞は、3つのタイプに分かれることがわかっていました。

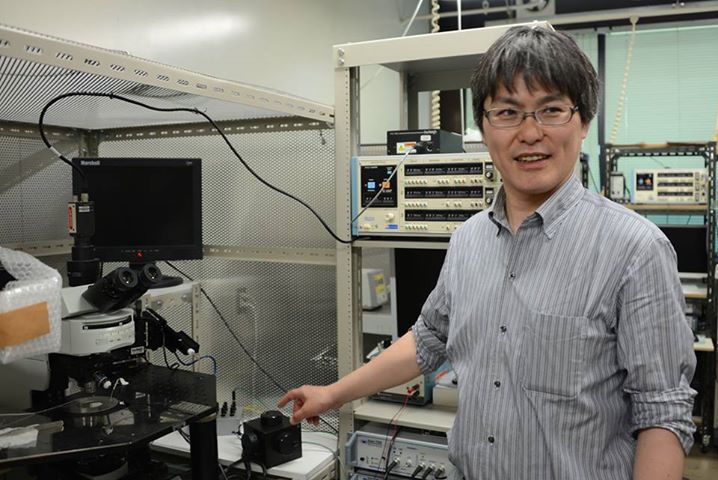

脳の切片をつくり、分界条床核にCRFやNPYを与えては、電気刺激に対する神経細胞の反応を見るという手法(電気生理学的手法)で、CRFとNPYがどのタイプの神経細胞に働くか調べました。その結果、タイプ2にだけ作用することがわかりました。

(電気生理学的な実験を行なう装置)

タイプ2の神経細胞、これが、痛みによる不快感に関係する「不快神経」だったのです。そしてCRFは、この不快神経の活動を活発にし、他方NPYは、抑制するのです。

今回の成果が、実際の治療に結びつくといいですね

今回明らかにした「不快神経」についてさらに理解を深めていくことで、うつ病や不安障害などの精神疾患に対する治療薬の開発につながると思います。また、「不快神経」は痛みだけでなく、苦みや酸味、暑さ寒さなどの感覚刺激で起きる不快な感情にも関係していると思われますので、この面でも進展が期待できます。

うつ病や不安障害など精神疾患については、病気について研究する人はいても、その生理的メカニズムについて研究する人があまりいません。たとえば「がん」ですと、がんという病気について研究する人だけでなく、細胞はそもそもどのような生理的メカニズムで増殖するのかなど、基礎的な研究をする人も大勢いるのと、大違いです。その意味で私たちがやっている「不快」をテーマにした基礎的な研究は、貴重なものです。

また、細胞レベルでの研究が多くなってきている中で、私たちのやっている研究は、まるっぽの動物を対象にして体のメカニズムを明らかにする、というものです。そこで身につく行動薬理学や電気生理学の手法は、製薬企業などに就職してもそのまま使えるものです。人材を育てるという点でも重要な役割をはたしていると思っています。

(南さんと、研究室の学生さんたち)

【取材:CoSTEP+石橋充子(CoSTEP本科)】