新型コロナウイルス感染症の拡大が収まりません。変異株による感染拡大も世間を騒がせています。ワクチン接種が進んでいる一方で、治療薬の開発も望まれています。

西村紳一郎さん(大学院先端生命科学研究院 教授)はこれまで行ってきた「糖鎖修飾」の研究を基に、新型コロナウイルスの弱点を探り、その弱点を狙った治療薬の開発に取り組んでいます。西村さんはその研究を進め、次のステップにつなげるために、現在、クラウドファンディングに挑戦しています。

西村さんの研究は新型コロナウイルス感染症の治療薬開発に留まらず、未知のウイルスに「備える科学」でもあります。研究のアイデア、クラウドファンディング挑戦への経緯、クラウドファンディング後に見据えているものについて、西村さんにインタビューを行いました。

【小林良彦・CoSTEP特任助教】

まず初めに、西村さんの研究分野について教えて下さい。

僕の研究分野は有機合成化学です。研究対象としているのは、生体関連の化合物です。

DNAやRNAは良く知られていると思います。また、その直接の産物であるタンパク質も良く知られています。実はその先には、もうワンステップ大きなイベントがあって、それは「糖鎖修飾」というものです。簡単に言うと、タンパク質を飾っているわけです。

飾りといってもいろんな飾りがある中で、糖鎖修飾が非常に重要で、僕はその生物学的な意義だとか、あるいはそれが不具合を起こしたときにどんな病気になってしまうのか、などを探るための有機合成化学の研究をしています。もう30年以上になります。

西村さんたちの研究室で実際に糖鎖修飾を作り出して、調べているんですか。

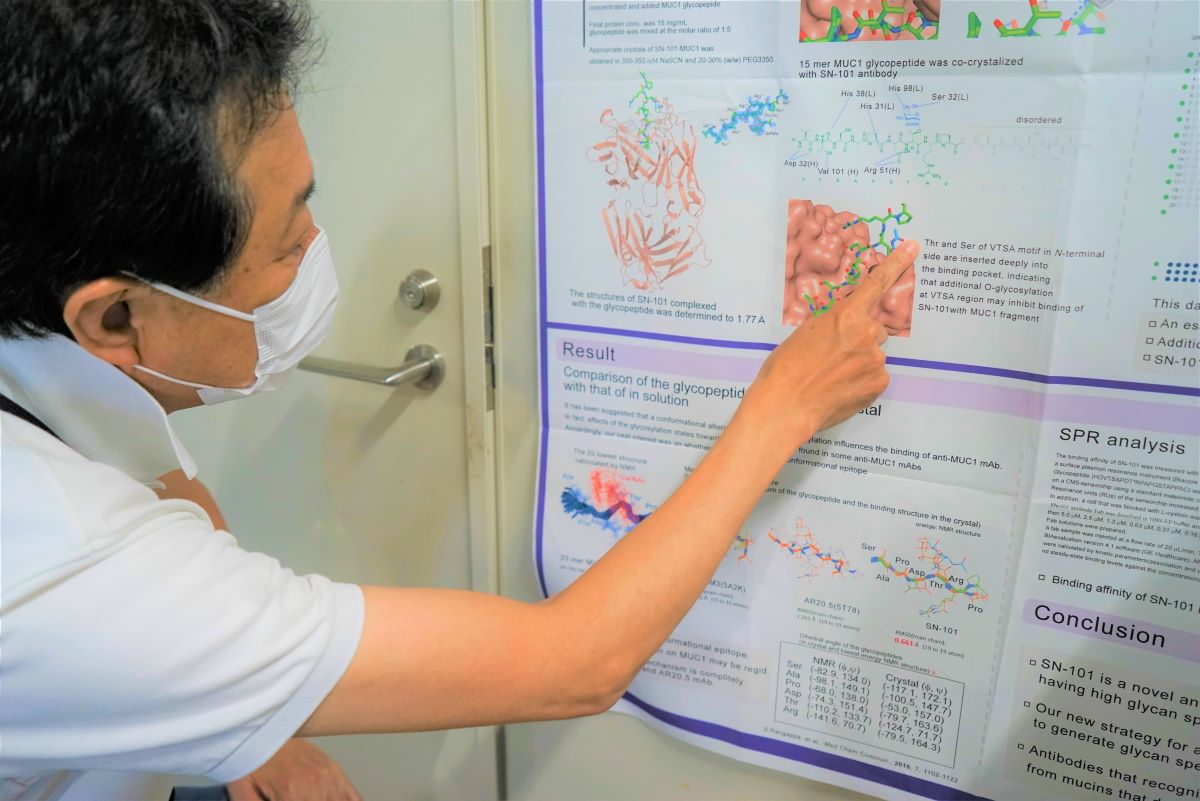

そうです。僕たちの研究は、モノを合成してみて、それが一体どんな構造をしているのか、どんな働きをしているのか、ということを調べるところから始まるんですね。合成してみて、初めて、その糖鎖修飾が重要な働きをしているとか、あるいはそれがおかしな構造になると、がんであるとか脳神経系の病気や免疫の病気を引き起こしてしまう、ということが少しずつ見えてきます。

糖鎖修飾の研究は新型コロナウイルスの研究にも関わりがあるのでしょうか。

そうなんですよ。思ってもみなかったんですけど。実は、今回の新型コロナウイルスに限らず、インフルエンザウイルスやエイズウイルスも同じような形をしていて、メッセンジャーRNAを使って増殖するという同じような性質も持っています。また、スパイクタンパク質のようなものもいろんなウイルスで存在しています。どうも糖鎖修飾で、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質の性質や機能が変わってきているよ、ということが分かってきて。

新型コロナウイルスにとって、糖鎖修飾は重要なものなのでしょうか。

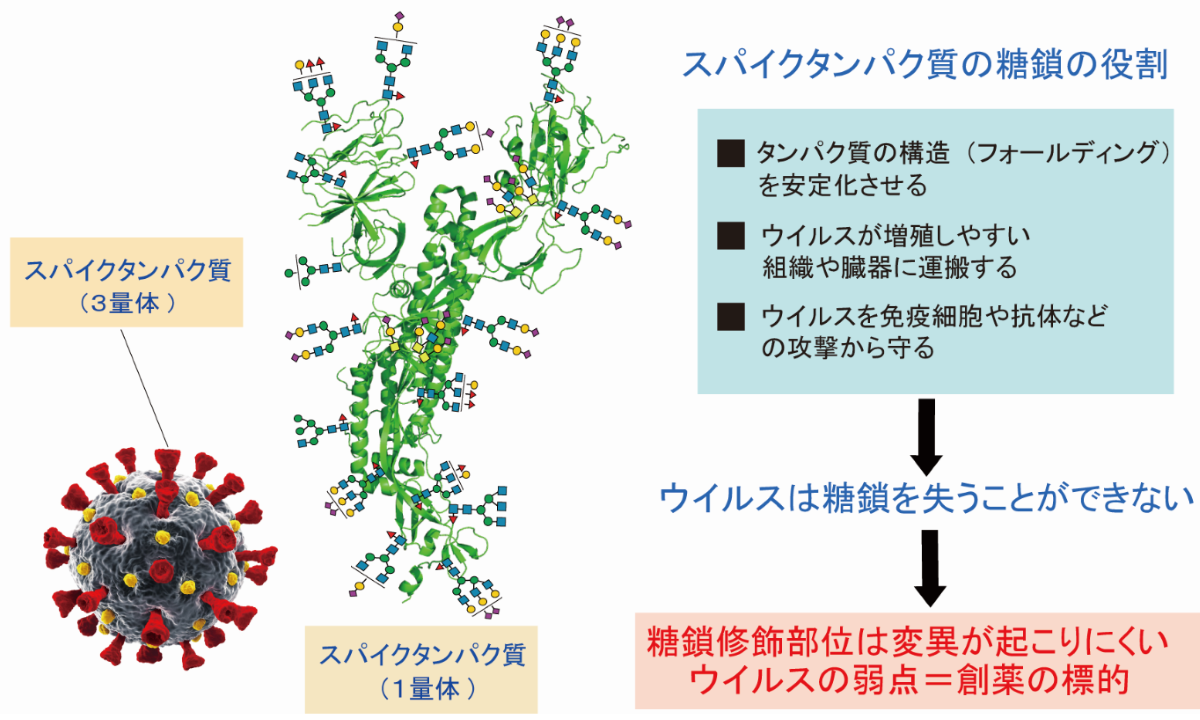

このウイルスの一番の問題点として、変異したらワクチンなんかも効かないんじゃないか、ということが言われています。じゃあ、変異しない場所はないか、といったら、僕たちがずっと研究してきた糖鎖修飾されている部分でした。その部分は統計的に調べてみても、変異しづらいんですよね。

それはやはり、このウイルスにとって、糖鎖修飾されるということは、重要な意義があるということです。三つあります。一つは、糖鎖修飾によって、このタンパク質の形、「フォールディング」と言うんですけど、をとるために必要なステップになっています。二つ目はウイルスの移動に関するものです。このウイルスが増殖する場所はどこでも良いわけではなくて、自分たちにとって一番良い場所に移動するんですよね。その移動をするときに、糖鎖によって、移動をコントロールしているらしいことが分かっています。これはエイズウイルスの研究で明らかになっています。でも、新型コロナウイルスの糖鎖の構造は、僕らも調べてみたんですけど、エイズウイルスのそれとは全然違っているんですよ。これについてはもうすぐ発表する予定です。結局、その違いが行き先を変えているということです。三つ目の糖鎖の役割というのは、糖鎖で自分の表面を覆うことで、抗体あるいは酵素からの攻撃を防ぐ、つまり自分を守ることです。

このような三つの働きがあるだろう、と分かってきました。だから、糖鎖修飾された場所で変異を起こすわけにいかないんですよね。そこを逆手にとれば、糖鎖修飾されていて、ウイルスにとって変異するわけにはいかない場所を、意図的に狙う薬ができないか、と考えました。

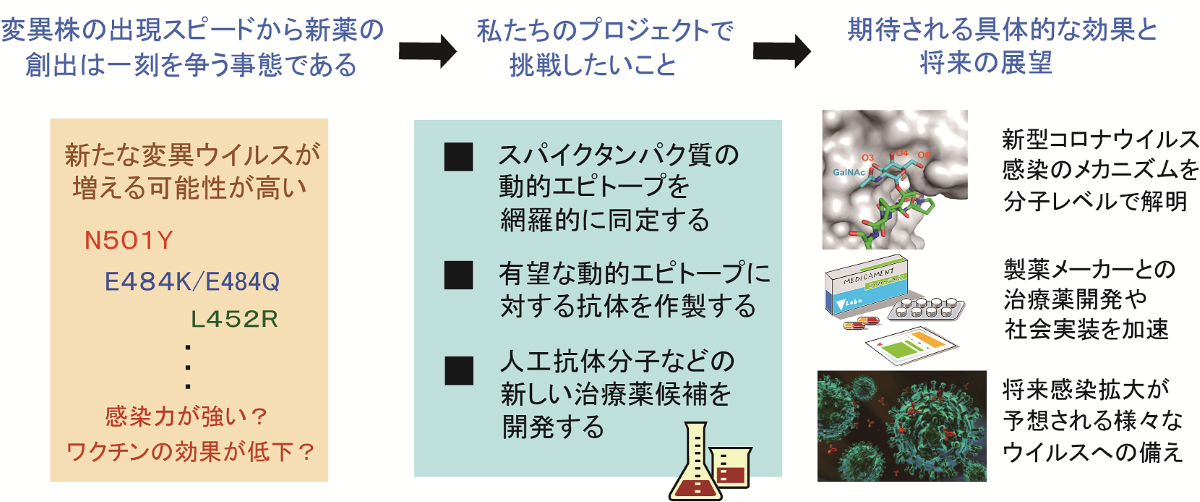

糖鎖修飾を受けている部分というのは遺伝子の解析で分かるので、そういうところだけを狙うような薬の作り方を準備しておくけばいいんじゃないかな、と。こういったコンセプトを我々は「動的エピトープ理論」と呼んでいます。この理論に基づいた戦略で薬を作れると、新型コロナウイルスだけでなく、それ以外のウイルスに対する新薬開発にも将来的には活かせるかもしれません。

そのアイデアはどのようなきっかけで思いつかれたのですか。

新型コロナウイルスのタンパク質がどういう糖鎖を持っているのかな、ということは興味がありました。それを調べてやろう、というところがきっかけでした。昨年の春には「やるべきなのかな」と考えていました。

ただ、実際に「やろう」とするには、研究費が必要で、昨年の夏には国のプロジェクトにも応募したりもしたんですけど、あの頃は治療薬ということを誰も思ってもいなかったようですね。そういう発想はあの頃はなかったんだろうなと。

ワクチンについては、相当早い段階から多くの人が研究をしていたんだと思いますが、治療薬を作ろうという人はほとんどいなかったのではないでしょうか。間に合うわけがありませんから。しかも、レムデシビルやアビガンのような薬が効きそうだ、ということが騒がれた時期もありました。なので、今までの薬で「なんとかなっちゃうんじゃないかな」と思っていた人もいると思います。あの頃は。

なので、新しい治療薬を開発するとか、もしくは、新型コロナウイルスの基本的な性質を調べようという雰囲気ではなかったのかな、と振り返ると思います。

それで研究費は見事にハズレて(笑)。今回のクラウドファンディングと全く同じことを提案したんですよ。もう、門前払いでした。

そこでクラウドファンディングへの挑戦を検討されたんですね。

もちろん、別な研究費は企業などからも頂いていますが、それは別の研究テーマに使うためのものなので、このアイデアのために拝借するわけにはいきません。用途の自由度が比較的あるものもありましたが、今年の春くらいになって、それを使うのも厳しいよね、どうしよう、という話をしていました。

そんなときに、クラウドファンディングのことを教えてくれた方がいまして。ぜひ挑戦したいと思いまして、始めたんですよ。今年の4月くらいにクラウドファンディングの話を聞いて、いろいろと準備をして、7月にスタートしました。

クラウドファンディングで提案されている研究は現在、どのような状況なのでしょうか。

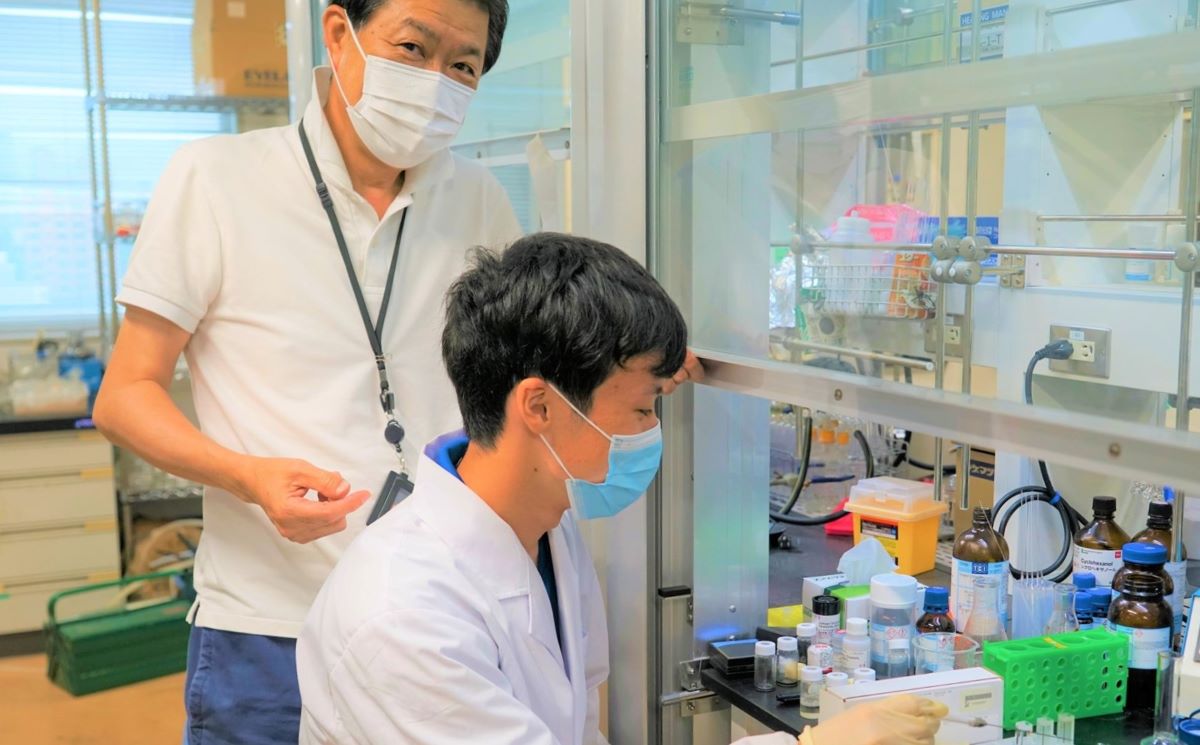

実は、「ここを狙うと良いんじゃないか」というところは煮詰まっていて、今は開発のコストを掛けないようにするにはどうすれば良いか、少量で効果的に効くようにするにはどうすれば良いか、ということの研究をしています。

ゴールに近いような状態でしょうか。

いえ、あくまで一つの候補が出ている、ということです。それが「残念でした」ということもありますし、やってみて、「あ、うまくいくじゃん」となったら、もっとブラッシュアップしていけば形になるのかな、と思っています。その段階になったら、製薬会社と共同研究する必要が出てくると思います。

そういう段階に進むためのきっかけをクラウドファンディングでつくれたら良いな、と思っています。

クラウドファンディングで得られた資金はどのように使われる予定なのでしょうか。

薬のモデルを作ることですね。今までの研究で明らかになっている状況証拠のようなものから、薬をデザインして、実証試験みたいことをやりたいと考えています。もし、それがうまくいって、「じゃあ、この戦略で、この考え方で、進めて良いんじゃないか」となったときには、もっと大きな研究費にチャレンジしたいと考えています。

今回のクラウドファンディングで研究が完結するわけではないのですね。

次の段階へ進むためのエビデンスをこのクラウドファンディングでつくりたいと思っています。なので、これをきっかけにして、さらに前に進みたいと思っています。

それと、もっと重要なことがあります。新型コロナウイルスのようなウイルスが、これからも出てくる可能性はどうもありそうな気配じゃないですか。もし、今回の新型コロナウイルス感染症が収まったとしても、他のウイルスがなんかの拍子で出てきたり、もしくは、今まで知っているウイルスが変異したりすることを考えると、我々が体験したことのないウイルスが世に出てくることは今後もあり得ます。

そうなることを見越して、薬を作る方法を開発して備蓄するという考え方が必要になると思います。「備えの科学」です。

今回のクラウドファンディングは将来を見据えた研究なのですね。

そうですね。「備えの科学」という言い方をしましたが、これは将来のための研究です。今回の新型コロナウイルスで終わる話ではない、ということをぜひ皆さんとも共有したいと思っています。次のために備えるような科学を応援して頂ければな、と思います。

西村さんがチャレンジしているクラウドファンディングに関する情報はこちら。

「動的エピトープ理論」でウイルスの弱点を明らかにしたい!

期間:2021年7月7日10時~9月9日17時

コース:1,100円/3,300円/5,500円/11,000円/55,000円/110,000円/550,000円/1,100,000円

詳細は【こちら】