2021年9月から北海道道東の太平洋沿岸で発生している赤潮は、北海道の水産資源に甚大な被害を与えています。新聞報道によれば、全道の漁業被害額は約76億円に達しました。水産学部附属練習船うしお丸で、この原因となった赤潮の横断観測にはじめて成功した飯田高大さん(水産科学研究院 助教)にZoomを使ってお話を聞きました。

衛星データ解析

うしお丸は、主に北海道沿岸の津軽海峡、噴火湾、オホーツク海、道東海域、青森県の陸奥湾などで、年間180日間ほど研究観測航海を行っています。毎年9, 10月は道東海域で、シャチやイルカなどの鯨類の目視調査による研究を継続的に実施しています。また、2年前からは厚岸湾から海に流出する物質の循環や環境への影響について調査しています。

私は海技士の資格を持っており、うしお丸の乗組員をしていますが、水産学部の4年から齊藤誠一先生(北海道大学名誉教授)の下で人工衛星の画像解析を学び、学位を取得しています。北海道の道東沿岸で赤潮が発生していることをニュースで知り、すぐさま宇宙航空研究開発機構(JAXA)が提供している衛星データの解析を行いました。するとこれからうしお丸で調査を行う道東の海域近くで、赤潮を観測する可能性があることがわかりました。そこで、急遽、他の研究者と連絡を取り合い、赤潮の原因となる植物プランクトンや海水のサンプル採取、海水の流れる向きや強さの測定、ケイ素やチッ素などの栄養塩のデータを取得するための準備をしました。10月5日に函館から道東に向けて出航し、7日から8日にかけ、厚岸沖でこの赤潮の観測に初めて成功しました。

衛星データだけではなく実際に現場で確かめる

赤潮は植物プランクトンの大増殖によって生じる現象です。JAXAの衛星データを解析すると、道東沿岸数十キロにわたって植物プランクトンが大増殖していることがうかがえます。ただ、この解析結果は海色の観測データからその要因のとなる植物プランクトンの濃度を推定して色付けをしているため、この色の変化が本当に赤潮によるものかどうかは、現地にいって確かめなければわかりません。つまり、赤潮発生の裏付けをとるためには衛星から得られたデータだけではなく、現場での観測が必要なのです。衛星データによる予測に基づいて、すぐさま現地に赴いて実際に赤潮であることを確認できたのは、うしお丸を擁する北大水産学部ならではだと思います。

海を染める赤潮

写真を見ると、くっきりと線を引いたように海の色がこげ茶色から黒に近いどろ水を流したような色になっている帯状の部分があることがわかります。このような状態を海の各所で観察しました。

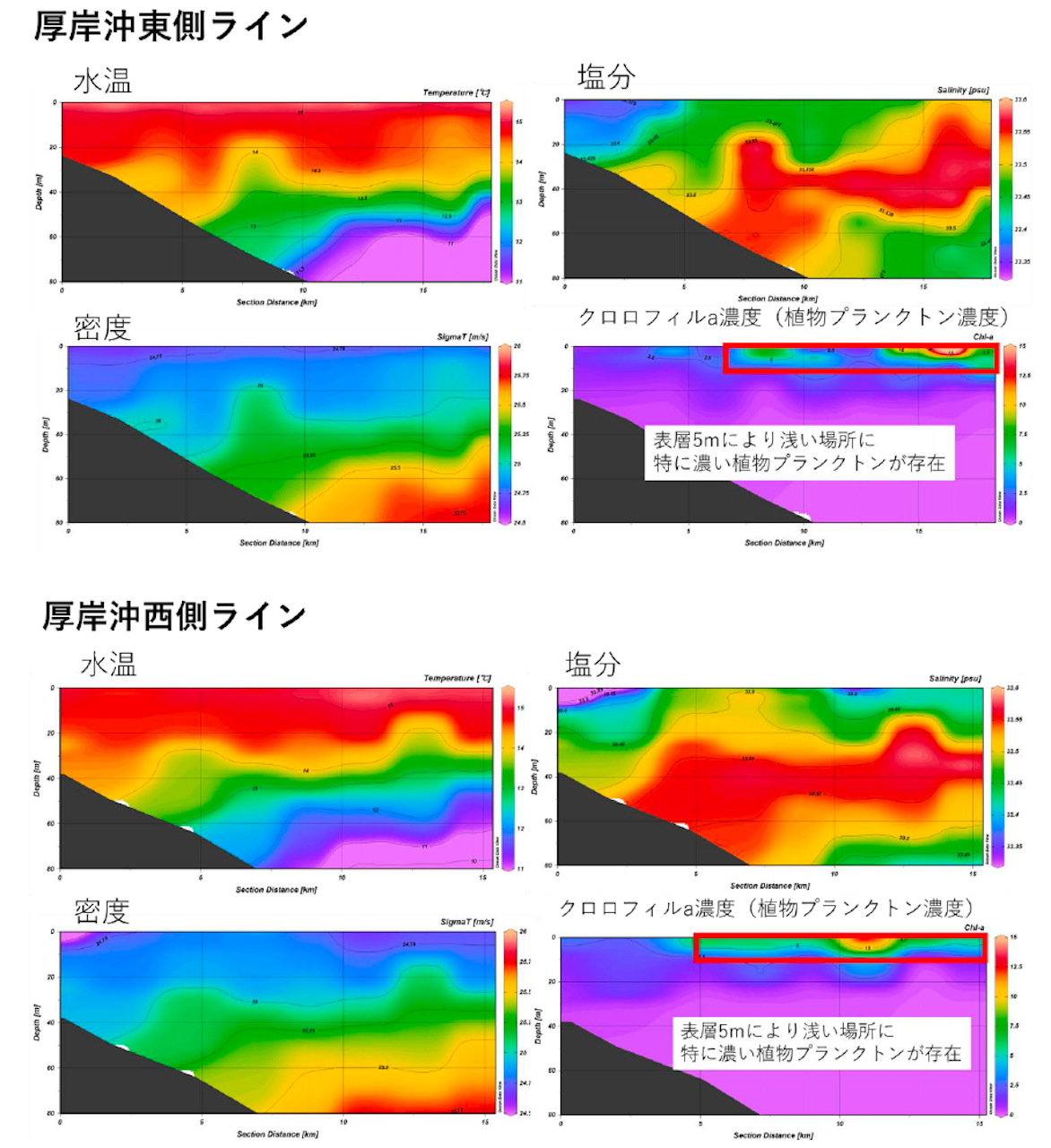

今回、うしお丸では厚岸湾の2つの観測ラインの30地点ほどでCTD(Conductivity-Temperature-Depth)装置を使い、植物プランクトン濃度、塩分や水温の調査を2日間かけて行いました。両方の観測ラインで共通して、表層5mより浅い場所で特に植物プランクトン濃度が高く、15μg/L(マイクログラムパーリットル)の数値を観測しました。この値は、1リットルあたり15μgの植物プランクトンが存在していることを示しています。通常の海では0.1μg/L以下、植物プランクトンが春に増殖し、肉眼でも海が緑っぽく見えるブルームと呼ばれる現象の際でも1μg/Lから10μg/Lの数値なので、この値が極めて高いことがわかります。このような植物プランクトン濃度が外洋で、しかも秋に観測されることはほとんどなく、私も今回が初めての経験でした。

水産庁の水産研究所、道の水産試験所の調査から、今回の赤潮からは貝毒をつくる種類が多い渦鞭毛藻のカレニア属が見つかっています。私たちも現在、うしお丸で採取したプランクトンのサンプルを分析し、この赤潮が何に由来するのかを確かめているところです。

赤潮の原因は?

この赤潮はロシア海域から流れて来たのではないかとの報道があります。しかしこの点についてはもっと詳しく調べないと正確なことはいえません。例えば、ロシア海域で発生した赤潮が道東沖合まで流れてきたのか、それともプランクトンがなんらかの影響でこの場所で大増殖したかを判別する必要があります。赤潮の原因となる海洋環境と、植物プランクトンがどこからきたのか、そして、どこでどのような理由で増えたのか。これらについては観測データが少ないので、今後も道や他の研究者と協力しながら総力をあげて調査を進める必要があります。

赤潮の原因がどこからきたのかについては、海水の流速の測定データとこれまでのモデルを使って、どの海域から流れてきたのか推測することが出来ます。また、先に述べたように、調査によって表層部分の植物プランクトン濃度が特に高いことがわかっています。もし赤潮が別の場所で発生して道東沖まで流れてきたならば、その過程で攪拌され、表層よりも水深20〜40mあたりが濃度のピークになる可能性もあり、検証していく必要があります。

一方で、今年は7, 8月の道東沖の海水温は通常より5度ほど高く、18度を記録しています。この高水温がなんらかの形で赤潮の発生に関係している可能性はありうると思います。水温とプランクトンの増殖の関係は、設備を整えて実験で確かめることもできるでしょう。

今後の対応

衛星データから植物プランクトン濃度だけではなく、道東沖の寒冷水域でのカレニア属を衛星データから検出するするため推定式を作る研究も始まっています。これができれば、赤潮の原因となるプランクトンが多い場所や今後どのように広がるかを常に監視する、赤潮警戒システムを構築できるようになります。これを使うことで、なんらかの形で漁業被害を軽減することも可能になると考えています。

今回は船がなければ実際に現場で観測はできませんでした。来年には、現在建造中で、最新鋭の観測機器が揃った新しいうしお丸が就航する予定です。船を使って現地での観測調査ができるのは北大水産学部の強みなので、活用していきたいですね。漁業関係者と近い函館にあることも、水産学部の強みです。研究だけではなく現場で働く人の声を聞いて、この問題に対応することが今後より重要になってくると思います。