自然が好き、植物が好き、野菜が好き、そんな私。実家が農家で、小さい頃から畑に行っていたからでしょうか。気がつけば、ここ北海道大学で野菜の研究をしています。私が今回紹介するのは、捨てられてしまうニンジンとアスパラガスの新たな可能性です!

【戸田賢太朗・農学院修士1年】

意外に多い廃棄野菜

たいていのスーパーに行けばニンジンとアスパラガスを見かけます。生産量はどちらも北海道が全国一位! 世界的にみても消費量の多い野菜です。

しかし、ニンジンの中には曲がっていたり短すぎたりして形が悪いものや、傷があるものがあり、それらは規格外品としてほとんどが捨てられています。また、アスパラガスは最終的には決まった長さに切りそろえて出荷します。そのため、切り下と呼ばれる根元に近い部分の切れ端は廃棄されてしまうのです。

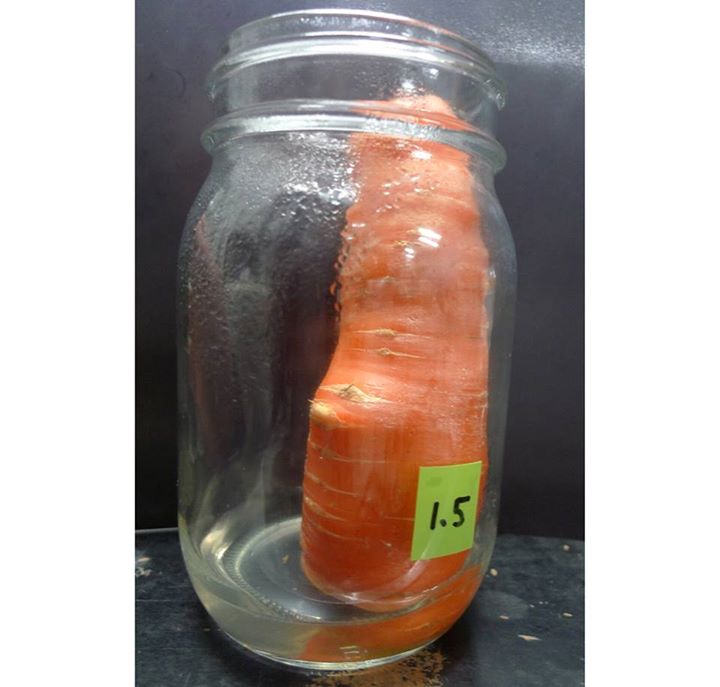

(実験に用いた規格外ニンジン(左)、アスパラガスの切り下(右)。ニンジンは北海道の美幌町で、アスパラガスは北大の農場で収穫されたもの)

そこで、こういった廃棄野菜を有効活用できないか、と考えついたのが廃棄野菜に砂糖をつくってもらう、という研究です。一般的に砂糖はサトウキビやテンサイ(ビート)を材料としてつくられます。ではいったいどうやってアスパラガスの切り下やニンジンが砂糖をつくるのか…説明しましょう。

砂糖をつくるって…どういうこと??

植物体内には様々な反応を起こす仕組みが元々備わっています。その中にはグルコースからスクロース(砂糖) をつくる仕組みもあります。そして、ニンジンやアスパラガスのような甘みがある野菜、つまりスクロースを蓄積しやすい野菜は、砂糖を活発につくる仕組みをもっているのです。

スクロースは世界中で使われている、食品的にも工業的にも価値をもった物質です。一方のグルコースには食品としての価値があまりなく、値段もかなり安いものです。

この研究の試みは、外部からグルコースを与え、廃棄野菜をいわば工場として、グルコースからスクロースを作ることなのです。でも、収穫した後の野菜内で本当に効率よくスクロースが合成されるのでしょうか?

(グルコースからスクロースをつくる仕組み。この後、野菜からスクロースを分離します)

どうすれば効率よく砂糖ができる?〜試行錯誤の日々

実験ではまず、グルコースを含む固体の培地を作って、その上に切った野菜を乗せてみました。グルコースは吸収され、結果としてスクロースは少し増えたのですが、実用化を考えると毎回培地を作るのには手間とコストがかかってしまいます。

そこで次に、グルコースを溶かした液を作り、そこに野菜を浸しました。でも、思うようにスクロースは増えませんでした。液に浸かっている部分の細胞が呼吸できず、スクロース合成の仕組みがうまく機能しなかったのかもしれません。

では、液に浸る部分を極力少なくしようと考え、ニンジンを丸ごと使用して、切断面が少しだけグルコースの溶液に浸かるようにしました。この方が実用的といえます。また、吸収させるグルコースの濃度や、吸収させる日数をかえて実験を行いました。

その結果、スクロースは増えたのですが、最大でもその量はニンジンの場合で重さ1gあたり3%から4%に増加した程度。テンサイの場合は約16%ですから、残念ながらまだまだ砂糖を生産するには及ばないという結果になりました。これからも研究が必要ですね。

さらに新たな可能性を求めて

一方で、新たな方向の研究にも取り組んでいます。野菜にグルコースを吸収させるのではなく、スクロースを吸収させるとどうでしょう? 日本には海外産のアスパラガスが多く輸入されています。しかし、収穫してから日が経っているので、シャキシャキ感も失われ、甘味もそれほどあるとは言えません。そこで、そのアスパラガスにスクロースを吸収させます。これによって甘くてみずみずしい状態にすることが可能ではないか、と考えています。

私が取り組んでいるこれらの研究は、先輩の引き継ぎではなく、今までにあまり前例がない研究なので、どういう条件が適切なのかを様々な発想で考えなくてはいけません。これが実験の面白いところです。

(農場でアスパラガスの状態を確認するのも大切)

僕の所属する農学院園芸学研究室には、料理をしたり食べることが好きな学生が多いんです。夏には圃場で採れた野菜を食べますし、収穫したブルーベリーでジャムを作ったり、果実酒を作ったり。僕自身も研究室でよく料理をしています。このように農作物と食と研究環境が交差する場所であるからこそ、日々楽しく実験ができるのだと実感しています。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、戸田賢太朗さん(農学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーション1」の履修を通して制作した成果です。