免疫とは細菌やウイルスなど外からの悪い異物から私たちの体を守ってくれる頼もしい存在。でも免疫が働きすぎると、免疫が過剰反応してしまうアレルギーや自分の体を攻撃する自己免疫疾患、そして妊娠中のつわりなど困った症状を引き起こします。ただ全ての健康な人が免疫の過剰攻撃を受けていません。なにかうまく免疫を抑えるブレーキの仕組みがあるはず。この長年の謎を解き明かしたのが、制御性T細胞の発見です。それってどれだけすごいの!?免疫を研究している松田正さん(薬学研究院 特任教授)に、研究者の立場からお話を伺いました。

免疫の警備員、制御系T細胞

2025年度のノーベル生理学・医学賞は、免疫を抑える免疫、制御系T細胞とそのカギとなるFoxp3という遺伝子の仕組みについて発見した坂口志文さん(大阪大学免疫学フロンティア研究センター)、アメリカの研究者のメアリー・E・ブランコウさん(システム生物学研究)、フレッド・ラムズデルさん(ソノマ・バイオセラピューティクス社)に送られました。

当たり前ですが、ノーベル賞を獲るぐらいなので、すごい研究なんですよね?

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine.

(引用 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/summary/)

松田 いつノーベル賞を獲ってもおかしくない研究だとは思っていました。ただ2018年に本庶佑さんが、がんの免疫療法で、免疫系の厳しい制御を緩め、がんを攻撃する仕組みの発見ですでにノーベル賞を受賞しています。制御性T細胞の発見は、この研究のさらに元となるような研究なので、逆に今受賞するんだと驚きましたね。

別のノーベル賞を生み出すことができるほどのすごい発見だったのですね!

松田 制御性T細胞の発見で、免疫のコントロールの考え方の幅が広がりました。本庶さんの免疫チェックポイント阻害薬は免疫の制御の仕組みを外す、つまりブレーキを効かせないようにしてがん免疫を活性化します。坂口志文さんのほうは免疫の制御の仕組みを使って、自己免疫疾患やアレルギーなど免疫の暴走を防ぐ治療にも役に立ちます。

ノーベル賞財団のプレスリリースでは、免疫の監視員といわれていますね。まさに免疫をつかさどる存在ということですね。

誰もが諦めた研究を小さな研究室で発見!

制御性T細胞はどういう経緯で発見されたんでしょうか。

松田 免疫にはアクセルの仕組みもあれば、その免疫を抑えるブレーキの仕組みもあるだろうということは多くの研究者が予測してました。免疫の働きを加速するT細胞とは別に、免疫の反応を抑える「サプレッサーT細胞(CD8という特徴的なマーカー分子を持つ)」が存在するのではないかというアイデアです。T細胞にはいくつか種類があって、当時はその一つとしてサプレッサーT細胞があると考えられていました。日本でもこのサプレッサーT細胞の存在の証明に躍起になっていましたが、うまくいきませんでした。その結果、多くの研究室で免疫を制御するT細胞についての研究はストップし、そんなものはないと主張する人たちが多勢となりました。

そんな中で、坂口さんは奥さんと一緒に自分のラボでこの研究を続けていた。そこがすごいところですね。大きなラボで行った研究じゃなくって、とても小さな単位でやっていたのですから。

誰もが諦めていた研究を小さなチームが続けていた、ムネアツですね!

松田 そう。その発見はネイチャーやサイエンスといったトップジャーナルでないですが、免疫研究の分野では有名なアメリカ免疫学会の学術誌である「ジャーナル・オブ・イミュノロジー」に発表されました。でも、その発表で、当時サプレッサーT細胞に懐疑的だった世界の免疫学の研究者も考えが変わったのですから、とても素晴らしい成果だと思いますよ*1)。

松田さんはその研究成果を知ったとき、最初どう思いました?

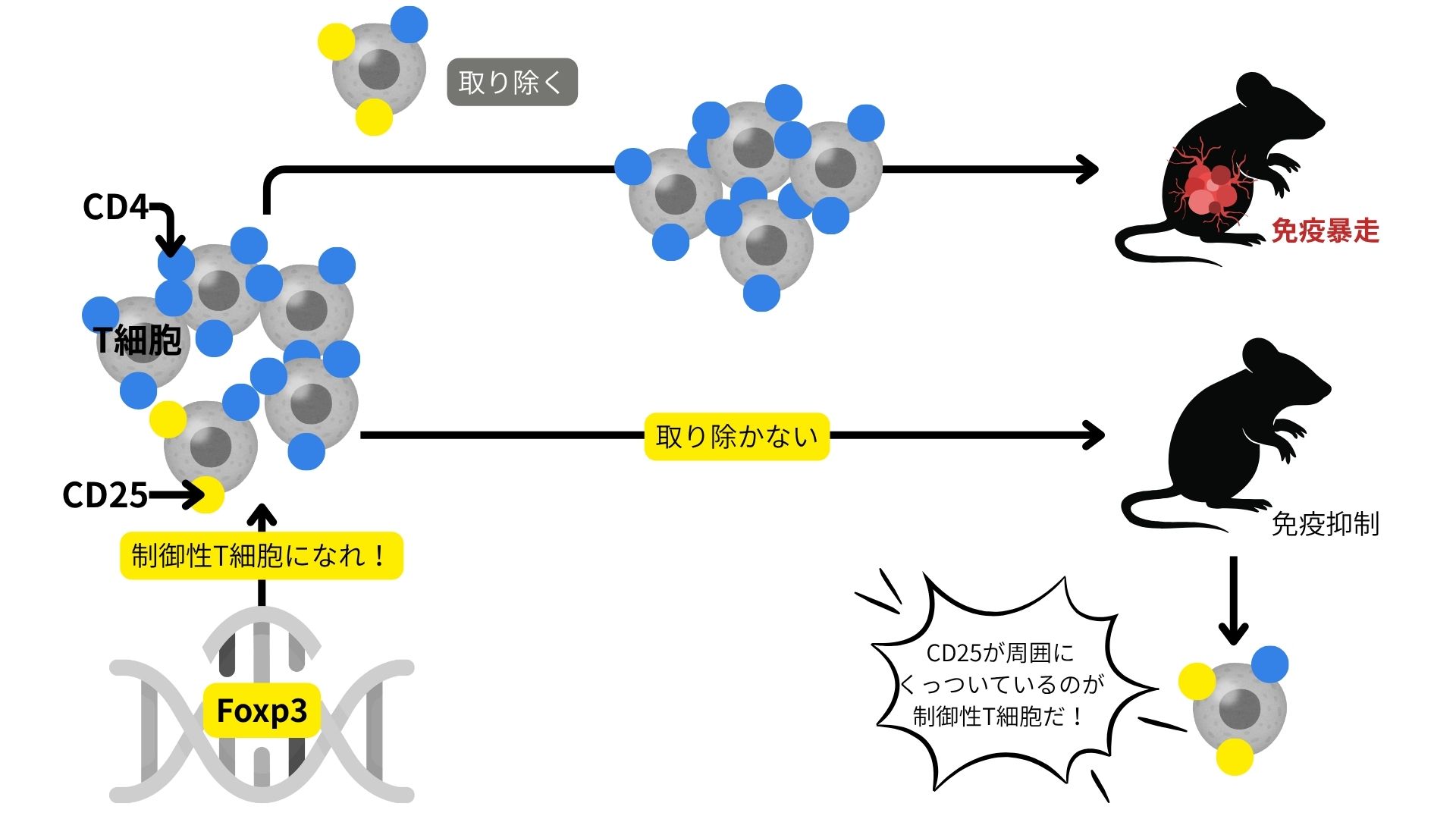

松田 いやー、すぐには本当かどうかはわかりませんよ。しかも免疫を活性化させるヘルパーT細胞(CD8とは違うCD4という特徴的な分子マーカーを持つ)の仲間にあるというんだから、とてもびっくりしましたよ。CD4もった細胞の中にCD25という分子マーカーを持ったT細胞があることに坂口さんは気が付きました。このCD25は後々わかることなんですが、T細胞を増やせと命令するIL-2というサイトカインを素早く奪って、T細胞が増えるのを抑えているんです。マウスの実験でCD25を持っていたT細胞を抜いて投与すると、自己免疫病が起こるというのを発見しました。

さらに坂口さんは2000年代にはFoxp3という遺伝子、この一つの遺伝子だけで制御系T細胞をを作り出していることが分かりました。Foxp3は自己免疫疾患にかかわる遺伝子だというのを発見したのが、ブランコウさん、ラムズデルさんですね。

遺伝子が分かると研究は進みます。その後、制御性T細胞が働かない仕組みを使って発展したのが、本庶さんがノーベル賞を受賞した免疫療法というわけです。

なるほど、いったん見つかるとかなりのスピードで研究が進んでいったんですね。

松田 そう。サプレッサーT細胞という名前ではなく、制御性T細胞やTreg(ティーレグ)と呼ばれ、きちんとその存在が認められていきました。制御性T細胞は、調べてみると胎盤の近くにもたくさんあったんです。

そうか!胎児を異物と攻撃しないように、きちんと仕組みが整っているんですね。

ノーベル賞はいつ受賞できるかなんてわからない

さて、この研究が今年、受賞したのには何か理由があるのでしょうか?

松田 いや、今年獲った理由なんてわかりませんよ。そもそもノーベル賞を受賞しそうだけど受賞しない研究もたくさんあるし。日本の免疫研究は制御性T細胞の発見だけでなく、1980年代から90年代にかけて世界に先駆けた多くの発見をしているんです。細胞同士の情報伝達の仕組みも日本の研究者が発見しましたし、私のボスの岸本忠三さんが発見したIL-6(インターロイキン-6)は免疫の要を担っている物質ですが、そんなサイトカインの研究もまだ獲ってはいないですしね。

そうかー。研究の偉大さだけでは予想できないんですね。ちなみにこの時期、研究が進んだのには理由があるのですか?

松田 ひとつにちょうど細胞分離法の技術が進んだことが大きいと思います。細かくT細胞の種類を分けて分析できるようになったことで、それぞれの免疫細胞をきれいに分けることができるようになり、それぞれの細かな仕組みが分かってきました。私が80年代に大阪大学細胞工学センターにいたときにアメリカのスタンフォード大学からきた先生らが日本初の細胞分離の機器を開発・セットアップしていたことを、覚えています。

まさに免疫の歴史が動いた時期なんですね。

松田 今は、坂口さん達のような小さなラボでこんな大発見ができるかどうかはわかりません。でも大きなラボじゃなかったからこそ、研究テーマが潰されることもなく、執念を持って粘り強く研究を続けていけたのかもしれませんね。

うーん、いい話!松田さん、ありがとうございました。

松田さんは北海道新聞文化賞を「サイトカインシグナル伝達機構」の解明に注力し、新しい免疫治療開発」で受賞しました(https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1229619/?ref=top)。

松田さんとCoSTEPが免疫研究に迫ったサイエンス・カフェ札幌「おしゃべりな細胞と謎の言葉~がんからコロナまで、サイトカイン研究の最前線~」はこちらでご覧になれます。サイトカインハンティングと呼ばれた1980年から90年代の日本の免疫研究が熱かった時代の話題も上がっています。今後のノーベル賞がここから生まれるかも!?

サイエンスカフェの詳細はこちら

注

1)学会誌の編集長であるイーサン・シェバックさんは、学会でも有名な抑制性T細胞嫌いだったが、坂口さんの研究を研究室で追試し、成功したことによってその意見を変え、研究成果を支持する方向に変わったそうです。

参照 「サイエンティストトークNo.89:ゆらぐ自己と非自己―制御性T細胞の発見」生命誌研究館

<https://brh.co.jp/s_library/interview/89/>

参考資料

Popular information. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach 2025. Sat. 25 Oct 2025. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information/>

「制御性T細胞は 何をつたえているのか 免疫疾患の治療・予防目指し、新しい道開く」大阪大学<https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2013-1/201312_01>

ダニエル・M.デイヴィス, 久保尚子 (訳)(2018) 美しき免疫の力 動的システムを解き明かす、NHK出版