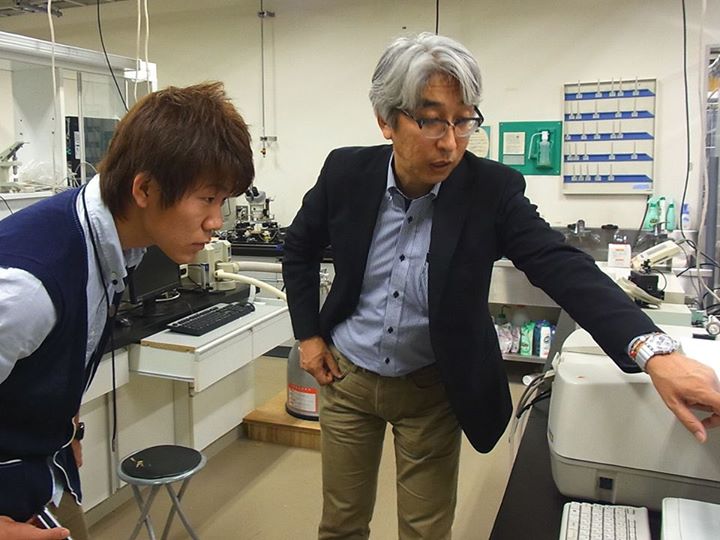

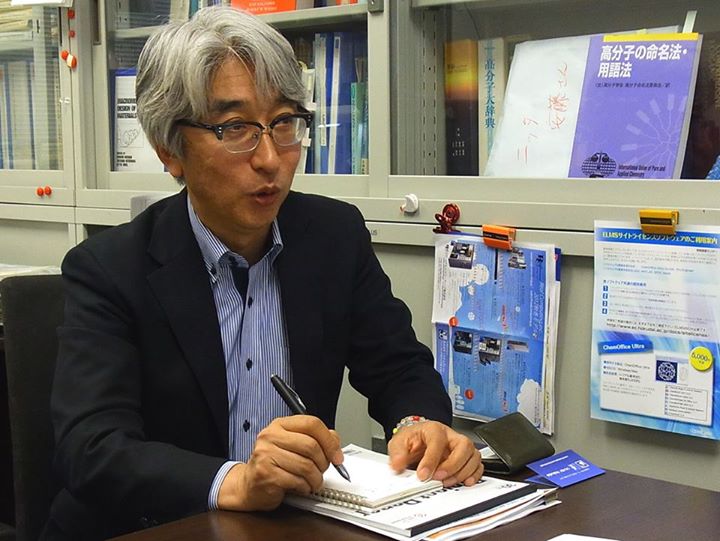

中野環さん(触媒化学研究センター 教授)は、らせん構造の右巻きと左巻きをうまく制御して高分子を合成する、という研究をしています。

どうして「らせん」に注目するのですか?

DNAやタンパク質など、生き物の体を作っている高分子は、らせん構造をしています。なぜ、らせん構造をしているのかといえば、それが安定だからです。原子がつながった鎖の中に、お互いに引っ張り合うポイントがあって、それらは水素結合を作ろうとします。その一方、反発しあうポイントもあります。その両方のバランスをとる形、それが「らせん構造」なのです。

では、人工物ではどうか。かつては、「らせん」はタンパク質やDNAなど生体高分子だけに見られる特別な構造で、油から作る人工の高分子では「らせん」を作ることができないと思われていました。でも、そう思われていただけで、思い込みでした。できてみたら、簡単に作れることがわかったのです。1979年に、私の恩師である岡本佳男先生が決定的な一歩を踏み出しました。今では、鎖の中にこういうものをくっつけると曲がりやすいなど、いろいろなことがわかっています。

「らせん」には、右巻きと左巻きがあります。ですが、役に立つらせんは、タンパク質もそうですが、右巻きか左巻き、どちらかだけです。有用だとして工業的に作られているものも、右巻きか左巻きかどちらかに、大きく偏っています。

右巻きと左巻きのらせん構造は、エネルギー的にほとんど差がないので、普通に作ると、両方のタイプがほぼ同じだけ混ざった状態でできてしまいます。そこで、作る過程で、特定の構造を持つ化学物質をうまく使い、左右どちらかのタイプをまず最初に優先的に作ってしまう、という方法をとります。こうすると、最初にできたものに引きづられて、あとは同じタイプのものだけができるのです。

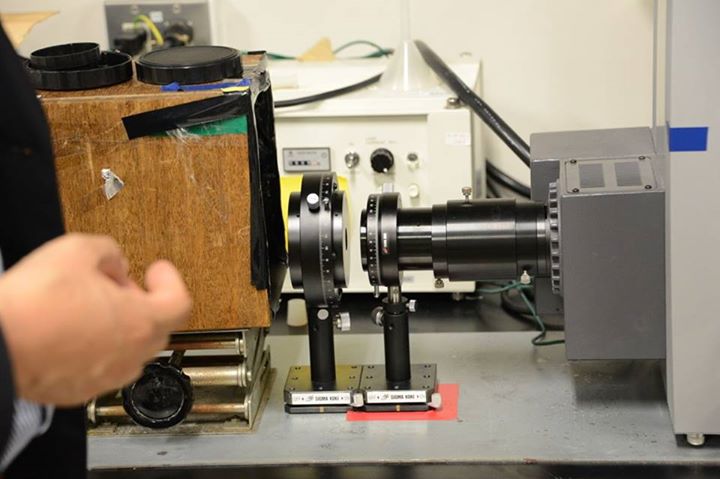

私たちは最近、ある種の光を照射することでも、らせんの巻き方を制御できることを発見しました。

右と左の関係は、ほかにもあるのですか?

右ねじと左ねじは、どうやっても重なり合いません。でも右ねじを鏡に映すと、左ねじになります。右手と左手も同じです。分子構造がもつこのような性質をキラリティといいます。キラルは、ギリシア語の「手」に由来する言葉です。

皆さんの食べている「味の素」は、左手型グルタミン酸のナトリウム塩です。美味しいのは左手型だけで、右手型はほとんどの人にとって味がありません。このように、右左が違うだけで、体の中での働きが違うのです。同じことが薬についてもいえます。たとえば抗生物質のペニシリンは、抗菌活性があるのは右手型のものだけで、左手型はまったく効果がありません。

この場合は害もなかったから良かったのですが、サリドマイド剤の時は深刻でした。右手型はすぐれた鎮静剤、睡眠薬だったのですが、左手型は有毒でした。そのため妊娠初期の女性が服用すると、生まれた子供の手足に発達異常が出てしまいました。サリドマイド剤の中に、二つの型が混じって存在していたのです。

その後、らせん構造を持った高分子を使って、右手型と左手型を効果的に分けることができるようになりました。いまでは、医薬品を製造するにあたり、らせん構造を持った高分子は必要不可欠なものです。

二酸化炭素を光還元する研究にも取り組んでいらっしゃるとか

私たち人間は、エネルギーを使うことで環境中に二酸化炭素を出しています。その二酸化炭素を何とかしたいのですが、一番いい方法は、その二酸化炭素を原料にして炭水化物を作ることです。植物が光合成でやっていることを、植物なしでできたら、こんなにいいことはありません。

太陽光をエネルギー源とする触媒(光触媒)を使うことで、二酸化炭素を還元することが考えられます。注目しているのは、レニウムという金属を含む高分子化合物です。その先さらに進んで、ゆくゆくは植物のように炭水化物を合成できる触媒を作りたいと考えています。炭水化物は、炭素原子がつながった構造をしていますから、炭素と炭素をつなげることが第一歩です。それに向けた取り組みを、いま進めています。

人間が科学力を駆使しても困難な二酸化炭素の還元を、植物は脳もないのに太古の昔から行なっています。植物にできていることが、私たちにできないことはないでしょう。

どうして高分子の研究をしようと思ったのですか

「自分がやりたいことは、これだ」と、自信をもって進路を選択できるのは、野球選手のイチローぐらい高い能力をもち、自分でそれがわかっている人だけだと思います。私は17、18歳の時、理系と文系どちらを選ぶか、決められませんでした。それで、どっちにも行けるコースとして理系を選びました。

とくに化学が好きだったわけでなく、大学もどこを受けるか決心がつかず、ただ外国語の勉強をしようと思い、いまは大阪大学に併合されている大阪外国語大学に入りました。アラビア語を学んだのですが、通訳になるのは狭き門で厳しいという現実を知り、また自分が商社で働けるようなタイプの人間ではないこともわかってきました。それでもう一度 大学に入り直して、化学を学びました。白衣のお兄さんがかっこいいと思ったのも、化学を選んだ理由の一つです。

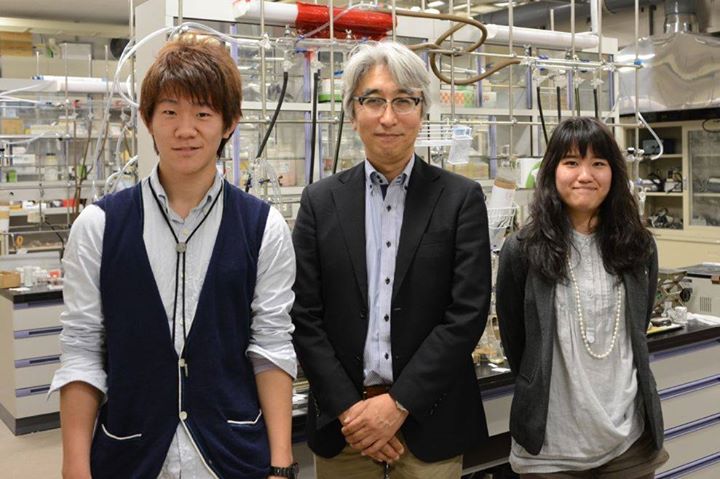

こんな具合に、とても若い人の手本にはなれない経緯で今に至りました。決して志をもって選んだ道ではないのですが、「選んだ道が正解だった」と今では思っています。そして学生の皆さんと一緒に高分子化学と人生を楽しんでいます。

この記事は、全学教育科目「北海道大学の今を知る」を受講した、村上遼さん(総合理系1年生)の作品です。