小林快次さん(総合博物館 教授)らが中心となって進めてきた、日本最大の恐竜骨格むかわ竜の研究。ついに9月5日に記載論文が公開されました。これによりむかわ竜は正式に新属新種と認められ、その学名は「カムイサウルス・ジャポニクス(Kamuysaurus japonicus)」となりました。今回の「いいね!Hokudai」では、新たに明らかにされたカムイサウルスの特徴、進化について、むかわ町穂別で行われた会見の様子と共にお伝えします。

【川本思心・CoSTEP/理学研究院 准教授】

「カムイ」の名の意味、そして「むかわ竜」の名の今後

9月4日18時、むかわ町穂別町民センターに10社以上のメディアが集まり、記者会見が開かれました。小林さんは「皆さん、長い間お待たせしました」と前置きし、むかわ竜の学名をカムイサウルス・ジャポニクス(Kamuysaurus japonicus)と発表しました。その意味は「日本の恐竜の神」です。

「カムイ」とはアイヌ語で、いわゆる神を表す言葉で、アイヌ文化では大切な言葉です。研究チームは「カムイ」を学名に使うことについて、北海道アイヌ協会や山崎幸治さん(北海道大学アイヌ・先住民研究センター 准教授)と相談しながら進めました。そのことについては論文末尾の謝辞で触れられています。

小林さんは「学術的にはカムイサウルスという名前がつきましたが、むかわ竜の名はすでに馴染んでいますし、これからも継続して使っていくべきでしょう。個人的には、枕ことば的に””日本の恐竜の神、むかわ竜”といった感じで呼ぶのもいいかなと思います」とお話しました。

新属新種カムイサウルスの特徴と起源

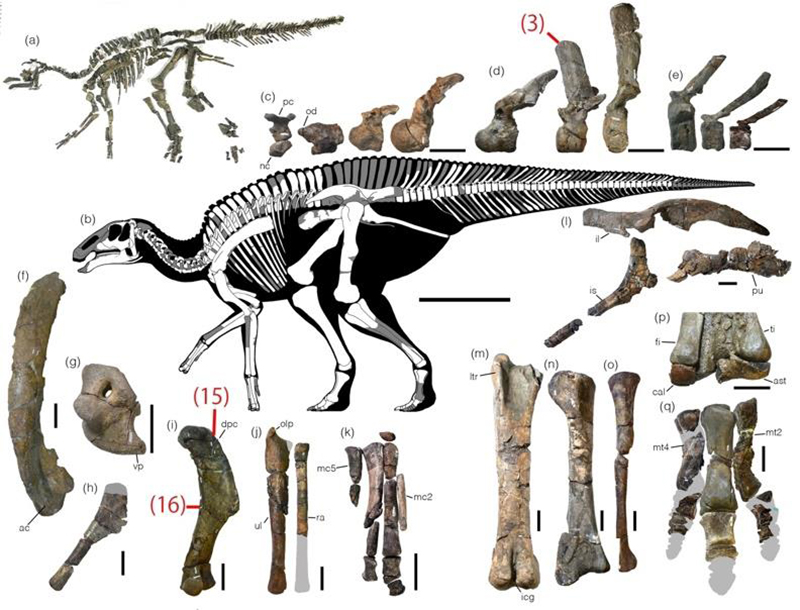

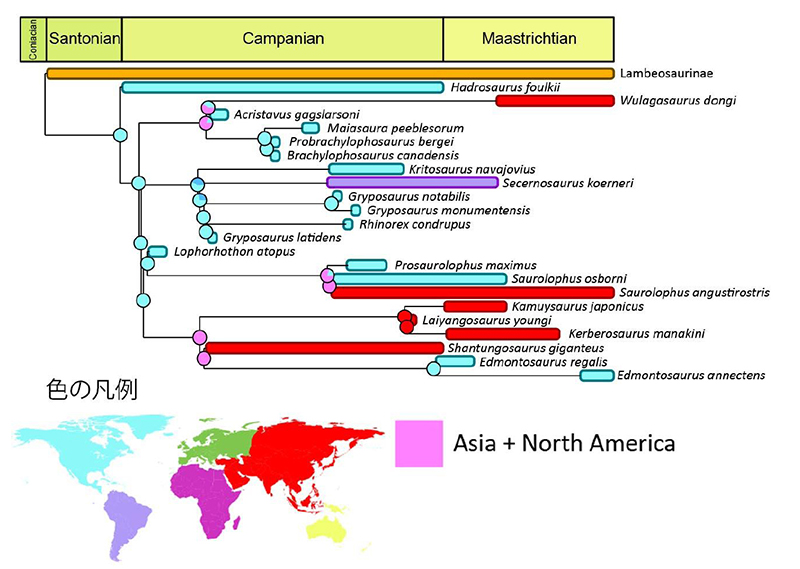

骨格の形態学的観察から、カムイサウルスには他の恐竜には無い三つの特徴があり、さらに他に無い特徴の組み合わせが13あることがわかりました。さらに、世界中のハドロサウルス70種類の350個の骨の形と比較し、その類似の程度から系統解析をしました。その結果、カムイサウルスは、ハドロサウルス科・ハドロサウルス亜科・エドモントサウルス族に属する全く新しい属であり、種であることが明らかになりました。

カムイサウルスを含むハドロサウルス類は最も成功した草食恐竜として知られ、白亜紀後期の世界中に分布していました。しかしどのようにして多様化し、分布を広げていったのかは分かっていません。今回、非常に多くの情報が得られる全身骨格標本であるカムイサウルスだからこそ、この謎について新しい仮説を提示することができた、と小林さんは力説しました。

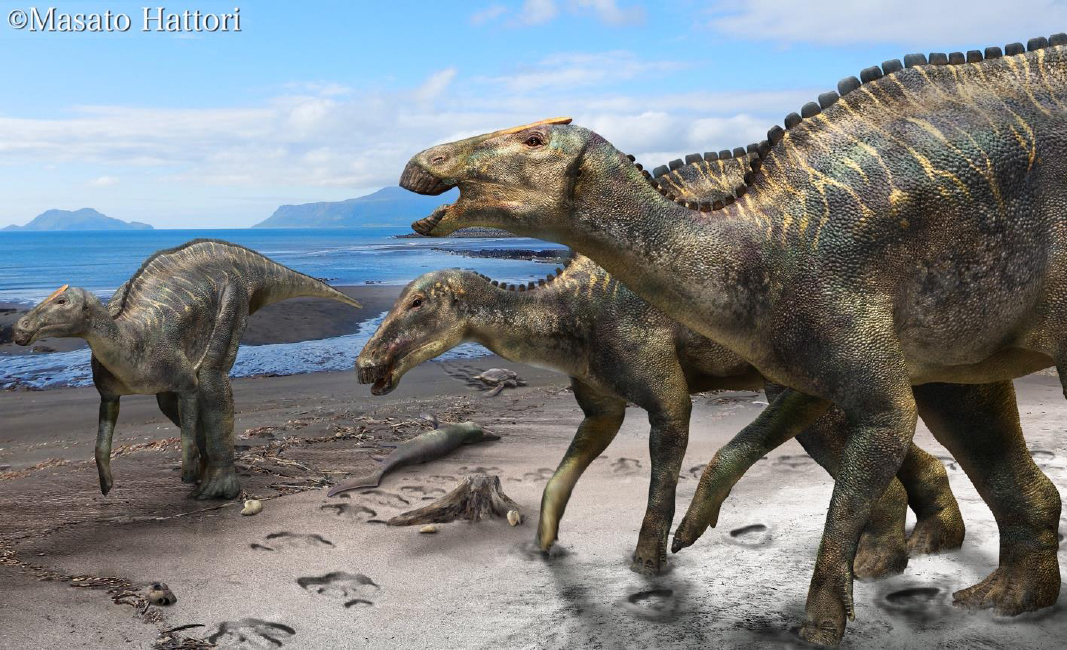

小林さんらの説によると、ハドロサウルス亜科は北米でうまれ、そこから派生したエドモントサウルス族の一部は8200万年前に陸続きになっていたベーリング海峡をわたって極東地域にやってきました。そしてそこで独自に進化しました。それらが、極東ロシアで発掘されたケルベロサウルス、中国のライヤンゴサウルス、そして約7200万年前の北海道にいたカムイサウルスです。

新仮説:海岸線で育まれたハドロサウルスの進化

恐竜の分布としては比較的狭い範囲に、3種のエドモントサウルス族がいたことになります。しかし、その中でもカムイサウルスは大きな特徴を持っていました。ひとつは、海底に堆積した地層からみつかったことであり、これは海岸線に近い場所で暮らしていたことを示唆しています。ふたつめは、カムイサウルスはこの3種の中で最も早い時期に出現した事です。

これに注目した研究チームは、ハドロサウルス類45種についてその系統と共に、どこから発掘されたのかをあわせて分析しました。その結果、初期のハドロサウルス類は海岸線に生息しており、その後の時代の種は内陸部にいたことが分かりました。このことから、ハドロサウルス類の多様な種への進化には、海岸線の環境が大きく影響したのではないか、と考えられるのです。

小林さんは「これまでの恐竜研究では内陸部での進化が議論の中心でした。内陸部の地層から発掘された化石が多かったからです。しかし、カムイサウルスの全身骨格の発見によって、海岸線での進化という世界中のハドロサウルス研究を見直すきっかけをつくることができました。カムイサウルス・ジャポニクスという学名で、日本から新しい仮説、新しい研究を発信できる意義は大きい」と語りました。

後編では、トサカが加えられた新たな復元モデルと、北海道胆振東部地震から1年をむかえたむかわ町におけるカムイサウルスの意義についてお伝えします。

《明日の後編に続く》

今回紹介した研究成果は、以下の論文とプレスリリースにまとめられています。

- Kobayashi Y et al. A New Hadrosaurine (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Marine Deposits of the Late Cretaceous Hakobuchi Formation, Yezo Group, Japan. Scientific Reports, 12389, 2019

- 北海道大学・むかわ町穂別博物館・筑波大学 むかわ竜を新属新種の恐竜として「カムイサウルス・ジャポニクス(Kamuysaurus japonicus)」と命名〜ハドロサウルス科の起源を示唆〜(2019年9月6日)

小林さんとむかわ竜を紹介しているこちらの記事もご覧ください