久保友彦さん(農学研究院 准教授)は、「花粉は作りません」という生き方について、ビートという植物を使って研究しています。どんな研究なのか、詳しく話をうかがいました。

なぜビートについて研究しているのですか?

日本の国内で生産される砂糖の約8割は、ビートを原料に作られた「ビート糖」です。またビートは、寒さに強いこともあり、北海道の主要な作物です。

(ビートのうち、砂糖の原料となる品種はテンサイ呼ばれます。別名サトウダイコンですが、ダイコンとは別種です。テンサイの根を搾って得られる汁を煮つめると砂糖がとれます。写真は、畑に植えられているテンサイ(左)と、テンサイの根(右)。いずれもWikipediaより)

また、むかしから植物や動物で、「雑種強勢」という現象が知られていました。違う系統の親を掛け合わせてできた雑種(ハイブリッド)の子供は、しばしば、親を上回る良い性質をもつという現象です。でもビートで、何もしないで自由に2つの系統を掛け合わせても、平均して50%ほどの種子しかハイブリッドになりません。残りの50%は、自分自身で受粉して種子を作ってしまうのです。でも、「花粉は作りません」というビート、言い換えると「メス」のビート、それを使うと100%ハイブリッドの種子が得られます。

植物の「メス」って?

植物の花はふつう、両性花といって、一つの花に雄しべと雌しべの両方を持っています。でも植物によっては、雄しべは痕跡が残っている程度で花粉は作らない、そんな花をもつものがあります。雌しべは普通にありますので、「メスの花」ということになります。

(久保さんは研究用に、温室でビートを育てています。写真はそのビートの花。風媒花なので、きれいな花びらがありません。)

このメスを利用すると、必ずほかの花の雄しべから花粉をもらうようにできます。たとえば、風上に、雄しべと雌しべのある両性花を植え、風下にメスを植えておくと、メスの花は必ず風上にある別の株から花粉をもらいます。その結果、雌花で穫れる種子は必ず雑種、ハイブリッドになります。

どういう仕組みで「メス」ができるのですか

これまでの研究で、ある特定の遺伝子が関わっていることが分かっています。

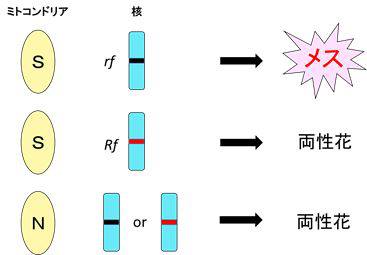

メスとなる原因の一つは、ミトコンドリアDNAにあります。DNAと言えば、核の中にあると思うかもしれませんが、実はミトコンドリアの中にもDNAがあるのです。植物をメスにする働きのあるものをSミトコンドリアDNA、そのような働きを持たないものをNミトコンドリアDNAとしましょう。すると、メスになるには Sミトコンドリアが必要となります。

でも、Sミトコンドリアを持つと必ずメスになる、というわけではありません。細胞核に、SミトコンドリアDNAの働きを抑制するDNA(Rf)があると、メスになりません。メスとなるには、SミトコンドリアDNAと、その働きを抑制することのない核遺伝子(rf)を持つことが必要です。

私の研究室では、NとSのミトコンドリアDNAの塩基配列を解析して、どの遺伝子がどのようにメス化に関係しているのか明らかにしました。

(実験室の様子)

植物をメスにする原因がミトコンドリアDNAにあると、どうして気づいたのですか?

メスの個体を他の個体と掛け合わせていくと、何回掛け合わせても、子供がメスになったからです。もしメス化の原因が核DNAにあったとすると、その子孫では、メスとメスでない個体が、メンデルの遺伝の法則に従って分離して出てくるはずです。それに対しミトコンドリアDNAは、核DNAとは違って母から子にそのまま受け継がれます。このことから、核DNAではないところに原因があるとわかったのです。かなり端折った説明ですが。

これからの研究について教えてください。

一つ考えられるのは、メスとなるメカニズムをもっと詳しく調べていくことです。DNAを調べただけでオスかメスか判別できるようになれば、研究も効率的に進めることができるようになります。なぜなら植物では、生まれてまもなくオスかメスかわかる動物と違い、花ができるまでオスかメスかわからず、それだけ研究に時間がかかるのです。

もう一つは、そもそもの研究の発端に戻って、ビートの育種に活かすことです。日本で育種家が栽培したテンサイで、rf遺伝子を調べてみると、種類がほとんど同じでした。これは、とてもまずい。「多様性」が失われているので、病気が発生するなど何かが起きたときに生き延びるものがなく、大きな打撃を受ける可能性があります。

ではどうするか。ビートは18世紀にヨーロッパで開発された、非常に新しい栽培植物です。まだ利用されていない遺伝資源があるはずです。そう思って、近縁の野生ビートでミトコンドリアのDNAを調べてみると、日本で使われているのとは違うメス化遺伝子が見つかりました。これらを、うまく使うことができるはずです。

この分野の研究に進んだワケは?

たまたまですね。農学部農学科の植物育種の研究室に入り、そのころ始まったばかりの分子生物学の手法を使って、「メスを育種に使う」ということについて研究を始めました。やっているうちに面白くなり、止められなくなりました。

動物はだめです。血がイヤなんです。健康診断で自分の血が採られるのを見るのもイヤです。それに、植物だと心が痛まないじゃないですか。DNAをとろうと思って葉っぱをすりつぶしても(笑)。

(久保さんに取材する辰巳さん(左)。農学部の西にある温室で)

この記事は、全学教育科目「北海道大学の今を知る」を受講した、辰巳奈央さん(総合理系1年生)の作品です。