「こういう感じの雲、地面の影響を受けて発生した雲の様子が好きなんです」。居室に飾られた写真を指さしながら、佐藤友徳さん(地球環境科学研究院 准教授)は言います。佐藤さんは、気候変動のメカニズムについて、陸と大気の相互作用に着目し研究しています。

近年、地球温暖化が問題視されており、猛暑や雪不足など、私たちを取り巻く環境にも変化が起きているように感じます。しかし、そうした異常気象の原因は、地球温暖化だけではないかもしれません。

佐藤さんは、2019年7月に公開された論文で、西シベリアの積雪量の増加がモンゴルやヨーロッパの夏を暑くすることを明らかにしました。今回から2回にわたり、佐藤さんの研究に迫ります。

【鈴木隆介・CoSTEP本科生 保健科学院修士2年/菊池優・CoSTEP本科生 社会人】

「天気」ではなく「気候」を予測する難しさ

佐藤さんは、気候変動のメカニズムを膨大な気象データから明らかにする研究をしています。この「気候予測」は「天気予報」と似ているようで実は違います。一般的に天気とは数時間から数日間の大気の状態を示す言葉であり、天気予報では、気温や風向き、雲の状態などの情報を収集し、それらを計算することで未来の大気の状態を予測しています。

これに対し、気候とは数十年など長い期間の大気現象を総合した状態を示します。天気と異なり時間のスケールがぐっと大きくなるため、予測にあたってはより多くの要素を考慮する必要があります。例えば、東シナ海の暖かい海水が対馬海流によって日本近海まで運ばれ、その水面と接する大気が暖められたり、暖かい海域の水が蒸発して日本へ運ばれることで日本の天候に影響を与えるといった具合に複雑に絡み合っています。

このように、気候変動のメカニズムは複雑であり、例えばある地点の気温の上昇が地球温暖化によるのかどうか明らかにしようとすることは大変難しいのです。

陸面は大気に影響を与えるのか?

数ある気候変動に影響を与える要素の中でも、佐藤さんが関心を持つのは「陸面」です。陸面は、土壌やそこに茂る植物、雪などから構成され、都市や農耕地といったように開発によっても変化します。海と比較して圧倒的に複雑なこの特徴のため、陸面が大気に与える影響についてはこれまで十分に研究がなされてきませんでした。

そんな複雑な関係性を明らかにしようと、佐藤さんが試みた研究のひとつが、モンゴルにおける熱波の増加の要因を探索したものです。モンゴルでは、例年の平均気温より5℃以上高い日が続く「熱波」が2000年代から急増していることが問題になっていました。ひと夏あたりの熱波の日数は平均9.4日で、これは1990年代の約2倍の日数です。

研究室のエルデンバト・エンフバトさんを中心に、佐藤さんらは2002年に発生した熱波とモンゴル地域の土壌に含まれる水分量の関係を分析しました。その結果、土壌が乾燥している場合、熱波の発生が数日早まり、熱波の期間が延びる事が明らかになりました。つまり、熱い空気が土壌を乾燥させるだけでなく、土壌の乾燥が熱波の原因にもなりえる事を示したのです1)。これに加え、佐藤さんはある不思議な事に気がつきました。

なぜ熱くなる地域とそうでない地域が隣り合って存在するのか?

「モンゴルの他に熱波の起こる地域を調べていたら、どうもヨーロッパも同調するように暑くなっていることに気がつきました。だけど、すぐ西隣の西シベリアは全然暑くなっていない。不思議だなと思って研究をはじめました」と佐藤さんは語ります。つまりモンゴルの熱波には、モンゴルの陸面だけではなく、西シベリアやヨーロッパの気候も影響しているのではないかと考えたのです。佐藤さんは、それら地域の陸面の変化を生む要因を調べることにしました。しかし、このような気象現象には地球温暖化の影響もあると予想されます。これを除外できなければ、陸面の影響がどれだけあるのかを明らかにする事はできません。

シミュレーションで気候変動の要素を分離

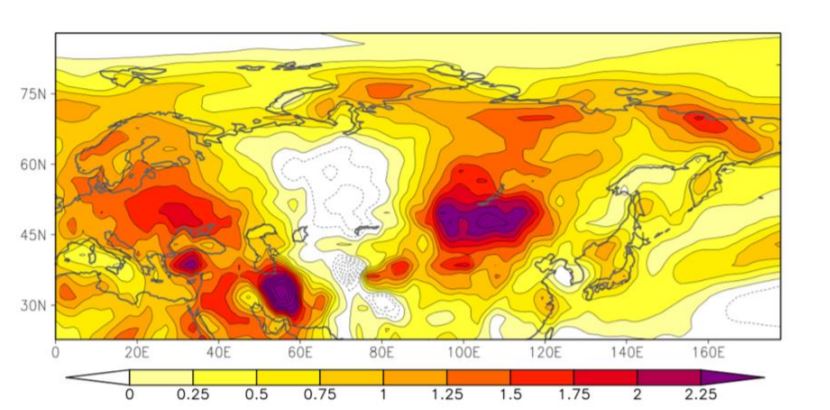

そこで、1951年から2010年までの60年間の観測データよりシミュレーションした6,000通りの夏季の大気の状態に、佐藤さんは主成分分析という方法を適用することで、気候変動を構成する複数の要素を分離しました。その結果、ユーラシア大陸北部の夏の気温変動に約14%の影響を与える地球温暖化に起因する要素と、約21%の影響を与えるそれ以外のふたつの要素が見いだされました2)。

そしてこのふたつの要素は陸面の状況と関係があり、さらに上空約1万メートルに吹く、ある風に影響をうける要素であることに佐藤さんは気づいたのです。

《後編に続く》

今回紹介した研究成果は、以下の論文にまとめられています。

- Enkhbat Erdenebat & Tomonori Sato

Recent increase in heat wave frequency around Mongolia: role of atmospheric forcing and possible influence of soil moisture deficit. Atmospheric Science Letters, 17, 135-140, 2016 - Tomonori Sato & Tetsu Nakamura

Intensification of hot Eurasian summers by climate change and land–atmosphere Interactions

Scientific Reports, 9, 10866, 2019