大学研究を支える縁の下の力持ち、ご存知ですか?――

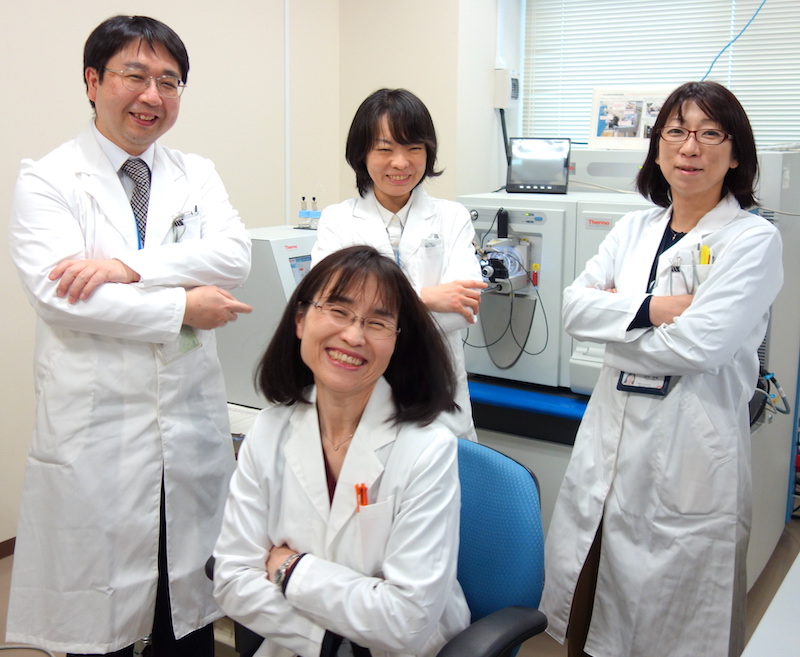

「研究」と聞くと、白衣を着た1人の研究者がフラスコを振っている光景を思い浮かべる方も多いかもしれません。実は、「技術職員」というパートナーによって支えられている研究が多くあります。今回の記事では、令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の受賞者である、4人の技術専門職員をご紹介します。

「受託分析サービスを通した大学研究力向上への貢献」で研究支援賞を受賞された創成研究機構グローバルファシリティセンター(以下、GFC)機器分析受託部門 技術専門職員のみなさんです。おめでとうございます!

それでは、「いったいどんなことをしている方々なのか」「どういった点が評価された受賞内容だったのか」に迫ります。

【梶井宏樹・CoSTEP 博士研究員】

研究者をサポート!

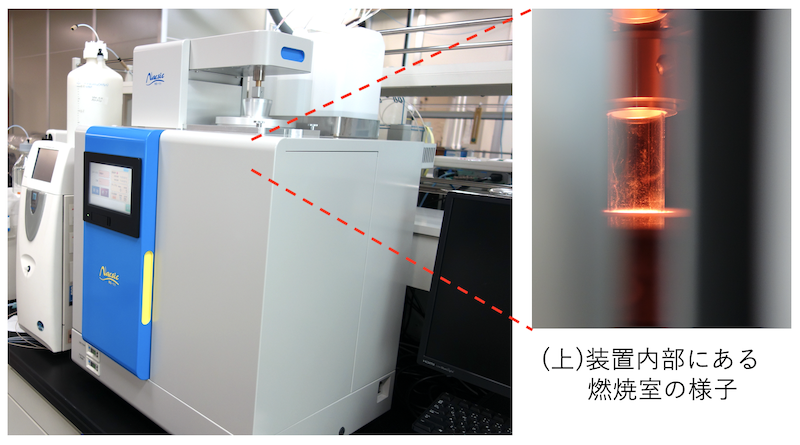

GFCは、学内にある研究基盤設備の共有化の仕組み作りや、使われなくなった機器のリサイクルの仕組み整備など、さまざまな形で研究活動を支援している組織です。機器分析受託部門では、研究者から預かったサンプルを分析して、その結果を研究者に返すという形の研究支援を行なっています。例えば、サンプル中にどの元素がどれくらいの割合で含まれているかを明らかにする分析などです。

これらの分析は、機器のスイッチをポチッと押すだけの作業ではありません。サンプルに応じた「下ごしらえ」のような作業もあれば、機器の条件(どれくらいの温度で測るかなど)も最適化する必要があります。何より、研究者が持ってくるサンプルの多くは、研究者自身が分析できなくて困っているものです。これまで世の中に存在していなかった未知の物質もあります。そういった研究者ができないことを匠のわざで支えている縁の下の力持ちこそが、技術職員です。現在、機器分析受託部門では、技術専門職員1人あたり約50人の研究者を支えているそうです。

サポーターでありパートナーであれ!

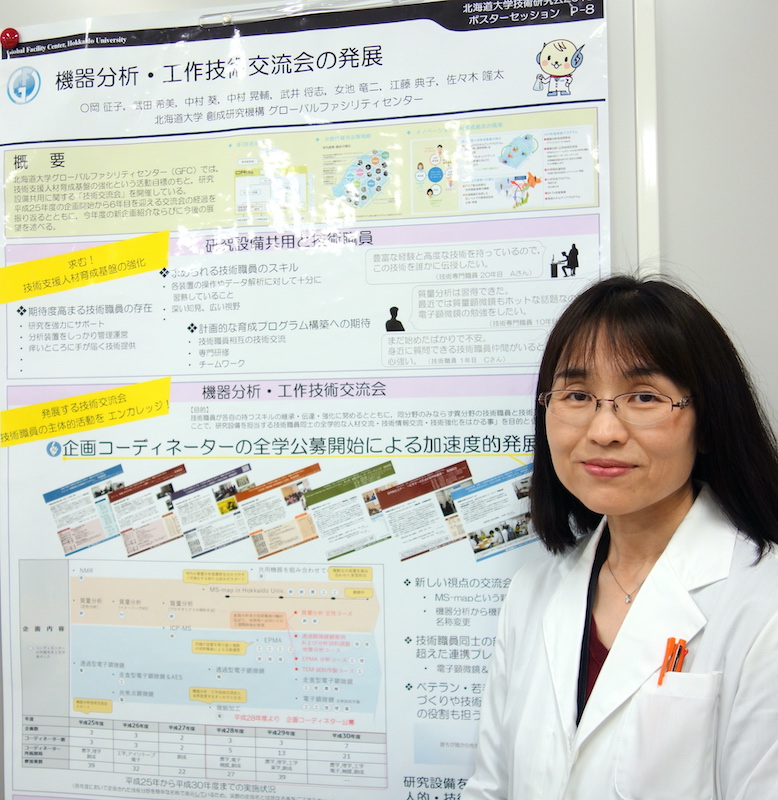

技術職員には分析に関する高度な知識や、機器を操る高度な技術だけが求められているのかというとそうではないようです。部門長の岡さんは、やりがいと合わせて、技術職員に必要な力を次のように語ります。

岡さん

「技術職員には、高度な技術だけでなく、コミュニケーション力や洞察力がとても大切です。依頼主が分析のスピードを求めているのか、どこまで質の高いデータを求めているのかなど、人を見ながら話すことができなくてはいけません。その上で、『この工夫をしたらもっと新しいこと気づいてもらえるかな?』といったフォローができたらいいですよね。技術職員は、研究者のサポーターでありパートナーでもあります。サポートもするけどパートナーとして、研究者の一番近くで、一緒に寄り添って研究を進めていきたいという思いで私は取り組んでいます。第三者ではありますが、研究者たちが望んでいるものを推し量って、かゆいところに手が届くようなデータをお返しするという楽しさがこの仕事にはあります。そして、それをできるのが技術職員であると思います。」

匠のわざをつなぐ 〜大学研究をとめないために〜

今回の受賞は、多くの研究者を支えているという数字だけが評価されたものではありません。常勤と非常勤がペアになる業務体制の構築や技術のデータベース化など、技術継承と人材育成の仕組み作りが高く評価されたものでした。

岡さん

「一定レベル以上のデータを常に出すことができること。誰が分析しても同じ条件では同じ結果が出せること。この2つが分析部門ではとても大事です。それにも関わらず、先輩職員がやめてしまった時にストンと技術が途絶えてしまったことがありました。非常勤の方が退職された際に、1人で年間3000件以上の分析を担当する状況に陥ったこともありました。後者の時は、本来であれば1日〜3日で分析結果を研究者に届けるところを、1ヶ月も待たせてしまったのです。そうすると論文は出せません。学生も卒業できなくなります。そういった悔しさから、どうやったら仕組みを変えられるのかについて真剣に考え、今回の受賞につながりました。」

北海道大学に限らず、技術職員は少人数で現場を切り盛りしています。職人技が求められるがゆえに、1人でも職員の入れ替わりがあると全体に大きく影響を及ぼします。非常勤の方に支えられている部分も多いこともあり、きちんとした仕組みがなければ容易に技術が途切れてしまうのです。

大学研究を支える技術職員の匠のわざ―― それは高度な知識や技術力だけにとどまらず、研究者とのコミュニケーション力や大学研究全体を考える広い洞察力を含んだものなのかもしれません。

※ ※ ※ ※ ※

・北海道大学グローバルファシリティセンター(GFC)のHPはこちら

・今回ご紹介した4名以外もご紹介しているこちらの記事もご覧ください