突然ですが、本日10月23日は・・・「化学の日」です!アボガドロ定数(6.02×1023)という、化学でとても大切な数にちなんでいます(詳細は記事末尾の補足をご覧ください)。

そこで今回の記事では、化学の日を記念して、大学院理学研究院化学部門 教授の加藤昌子(かとう・まさこ)さんから伺った化学に関する話をお伝えします。

【梶井宏樹・CoSTEP 博士研究員】

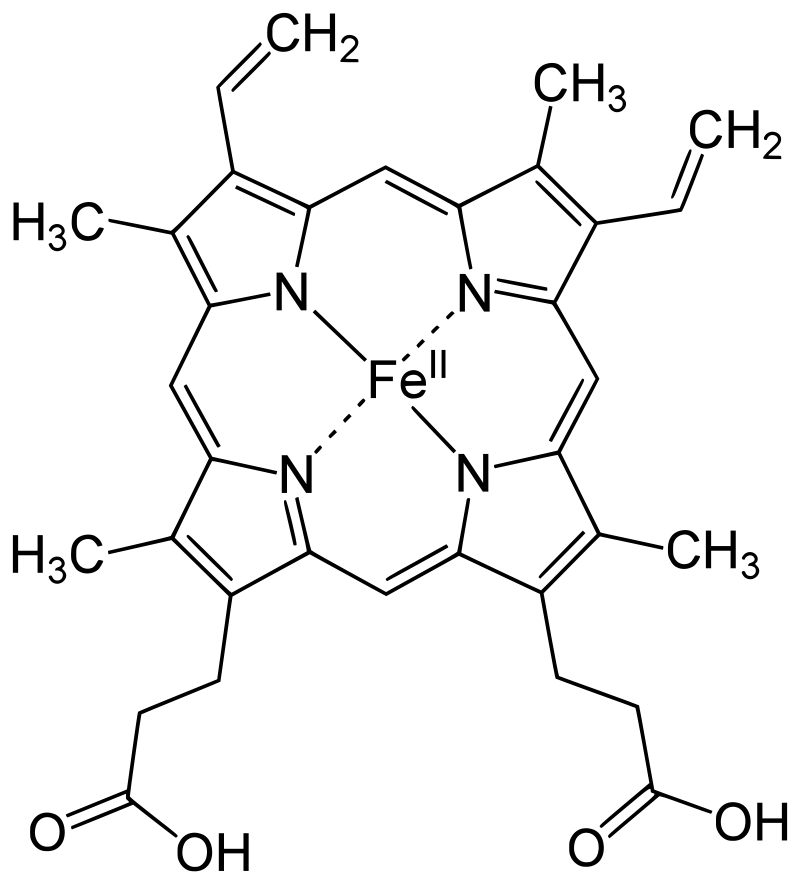

加藤さんは、化学の中でも「金属錯体」という分野をご専門とされています。金属錯体とは、ざっくりいうと金属と有機物がくっついている物質のこと。くっつくことで、元の金属でも有機物でもできないことができる物質となります。例えば、身の回りにある鉄(Fe)は、酸素(O)とくっついて錆びると、自然には元に戻りません。ですが、私たちの血の中で酸素を運んでいる鉄は、肺で酸素とくっつくだけでなく、体の必要なところで酸素を離しています。よくよく考えてみたら不思議ですよね。実は、私たちの血の中で酸素を運んでいる鉄はただの鉄ではなく、下図のような有機物のついた鉄錯体となっているのです。

※厳密にいうと、この鉄錯体の周りをタンパク質が囲んでいることなども欠かせません。

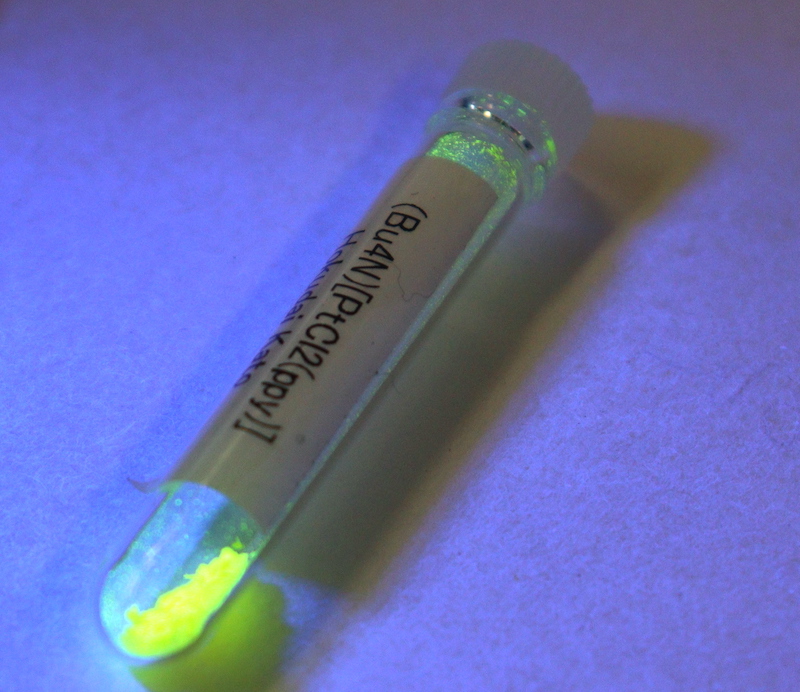

加藤さんは、プラチナ(Pt)やルテニウム(Ru)、銅(Cu)といった金属を用いて、光を当てると強く光ったり、湿らせると色が変わったり、植物の光合成のような化学反応を起こしたりする金属錯体をつくり、それらの機能を詳細に調べています。

お待たせしました!いよいよ、加藤さんの化学観に迫ります!一言で「化学」といっても、「化学反応」「フラスコを持った白衣の研究者」「錬金術」「受験でいろいろ暗記した教科」などなど、人によって思い描くものはさまざまかと思います。加藤さんはどのように考えているのでしょうか。

加藤さんにとって、化学とは何でしょう?

加藤さん:化学は・・・化学です(笑)

明確な境界のようなものを引くことは難しいですね。ただ、特徴としては、クリエイティブな学問であることだと思います。化学はモノをつくります。原子、分子、その集合体のレベルでモノを生み出してきたことは、人類にさまざまな恩恵をもたらしています。なので、「モノをつくる学問」という点が一番重要だと思います。

空気中の窒素を原料に肥料の元となるアンモニアをつくるハーバー・ボッシュ法など、今の私たちの生活には欠かせない化学はたくさんありますね。ところで、加藤さんはなぜ化学にはまったのですか?

加藤さん: これといった瞬間があったというわけではなく、「まだまだ知りたい!」と思っているうちに歳を取ったといいますか・・・ 化学に限らず、サイエンスには、面白いことや題材がたくさんあります。化学以外にも興味を持てることはたくさんありました。大学1年生のときにいろいろな分野を一通りやって「化学が一番面白いな」と感じ、化学に進みました。なので、縁といいましょうか。やりかかったことは気になりますし、「終われないよ!」と思っているうちに歳を取ってしまったというのが現状ですね。

化学をやったことで、日常生活の見え方が変わったといったことはありましたか?

加藤さん: 何かを原子や分子レベルで見るということはあるかもしれないですね。例えば、料理をしたときに「あ!これはこういったことが起こっている!」と考えたりすることなどはあります。ただ、私に限って言うと、いつも化学的な見方で世界を見ているわけではありません。猫の話をするときは、「かわいいね」「ヒゲが動くね」って、そういったことを思います。そこで原子、分子を意識することはないですね。

分子といった化学的な見方に捉われすぎると、見えなくなることもあるかもしれませんね。加藤さんは、興味の幅が広いだけでなく、いろいろな視点の切り替え方を持っているように感じます。

加藤さん: 豊かに生きるというのは、いろいろなところに視野を広げて、いろいろな見方があることを知ることだと思います。化学以外の視点でも知りたいことは、今でもたくさんあります。

化学は、たまたま縁があって続けているというのが正直なところかもしれません。でも、化学を捨てなかったというのは、やっぱり化学が好きだったから。そうして化学を長年やってきたから、ある程度貢献できるようになりました。そして、自分もそれで生かされています。化学とは、そういう付き合いなんです。

化学の大切さや物事を突き詰めることの面白さだけでなく、一つのことだけに捉われすぎないことの大切さも感じました。化学の日を、化学以外の視点も混ぜて楽しむと、もっと面白い発見があるかもしれませんね。貴重なお話をありがとうございました。

※ ※ ※ ※ ※

■ 加藤さんの研究をもっと知りたい方は以下をご参照ください

■ 化学の日とは

日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会、日本化学工業協会が、2013年に10月23日を「化学の日」、10月23日を含む週(月曜日〜日曜日)を「化学週間」と制定しました(アボガドロ定数:1モルの物質中に存在する粒子の数 = 6.02 × 10の23乗に由来)。化学への理解増進・啓発を目的とした活動が各地で行われています。