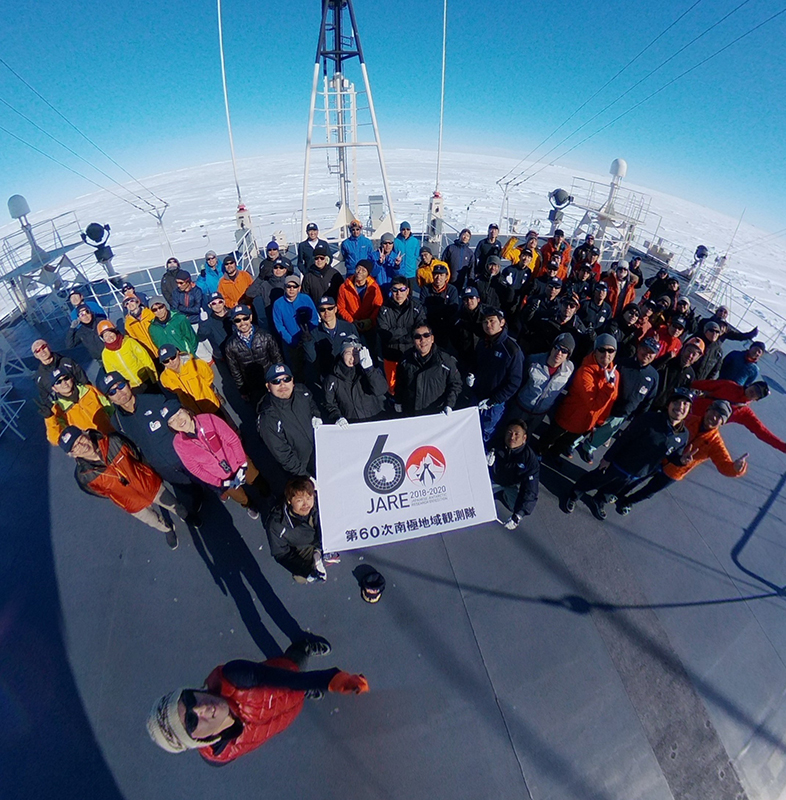

南極。その特殊な環境は地球惑星科学や生物学をはじめ様々な研究テーマを提供してくれるフロンティアです。日本の南極観測の拠点である昭和基地には、通年で30人、夏には100人ほどの人々が暮らし、施設を維持し、そして観測をしています。

北大OBの金森晶作さんは、第60次南極地域観測隊に、通年で南極に滞在する越冬隊員のひとりとして参加しました。金森さんは環境科学院において雪氷学・地球システム科学の分野で2008年に博士号を取得。その後、低温科学研究所を経て、サイエンス・サポート函館のコーディネーターとして、地域とともに「はこだて国際科学祭」を盛り上げ、無くてはならないキーパーソンとして活躍しました。しかし、自身にも組織にも変化が必要と一念発起して職を辞し、越冬隊に参加しました。

2020年3月に南極から帰還し、現在はとかち鹿追ジオパークで勤務する金森さんに、南極での観測の実際について寄稿していただきました。

10年のブランクを経て南極観測隊に参加

私は、大学院で、氷河から掘り出した雪氷コアの研究に携わっていました。野外観測の経験も多く、南極へ向かうバックグラウンドは持っていました。しかしながら、学位取得後、約10年間にわたって雪氷研究から離れたため、研究者として南極観測に関わるのは難しい状況でした。

他方で、南極観測で必要とされる人材は、研究者だけではありません。想像がつきやすいのは、映画「南極料理人」で有名になった調理隊員や、医療隊員など、長期生活を支えていく人たちでしょうか。発電や水道などのインフラ、各種設備を支える技術者も必要です。そして、観測自体も、多くの技術者によって支えられています。私は、公募されていた観測業務を遂行するモニタリング担当の隊員として採用され、南極観測隊に参加することとなりました。

〈写真提供:金森昌作さん〉

南極の大気と水を測定する「基本観測」に従事

日本の南極観測事業で行っている観測は、大きく2種類あります。一つは研究観測、もう一つは基本観測です。研究観測では、解き明かしたい課題が設定され、研究者が主体となり観測が行われます。例えば私も2020年1月から3月にかけて行動を共にした61次観測隊では、将来的に南極大陸から大量の氷が南極海に流失する可能性が指摘されているトッテン氷河沖で、将来予測のための集中的な海洋観測が行われました。61次隊では、海洋物理学が専門の北海道大学・青木茂准教授(低温科学研究所)が隊長を務め、北海道大学からも関連分野の研究者が多数参加しました(こちらの記事参照)。

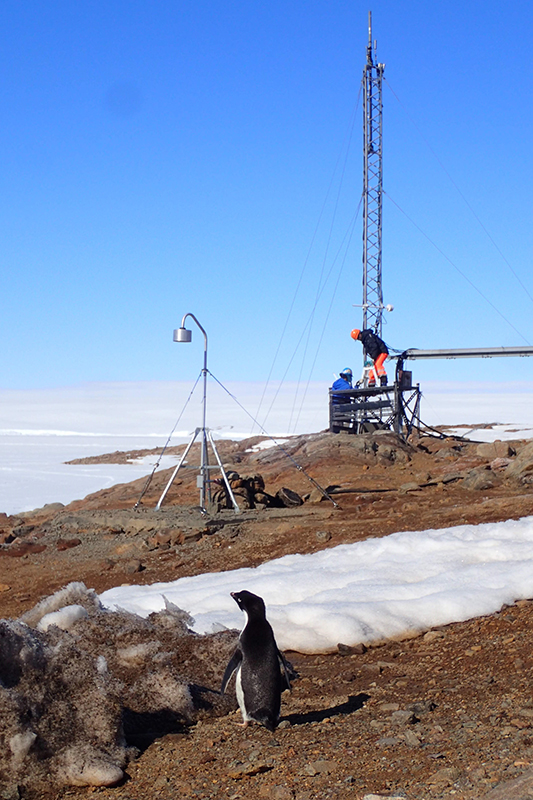

〈写真提供:金森昌作さん〉

基本観測では、地球の状態を記録し、積み重ねていくことが主眼となります。地球の仕組みを知り、また変化が起こったとき、その状況を知るための、基本のデータが得られます。例えば、気象庁が担当している気象観測、私が担当したモニタリング観測等が行われています。確立された手法で、継続した観測を行うため、訓練を受けた技術者が派遣されます。

モニタリング観測はいくつかの分野に分けられており、私が担当したのは、そのうちの気水圏変動のモニタリング観測です。「気水圏」というのは耳慣れない単語ですが、文字どおり、大気と水の観測。大気や雪氷に関わる観測が組み込まれています。具体的には、温室効果ガスなど、大気微量成分の観測、大気に含まれるエアロゾルの観測、そして、南極の表面積雪の観測を行いました。

〈写真提供:金森昌作さん〉

地道で継続的な観測が研究につながる、かもしれない

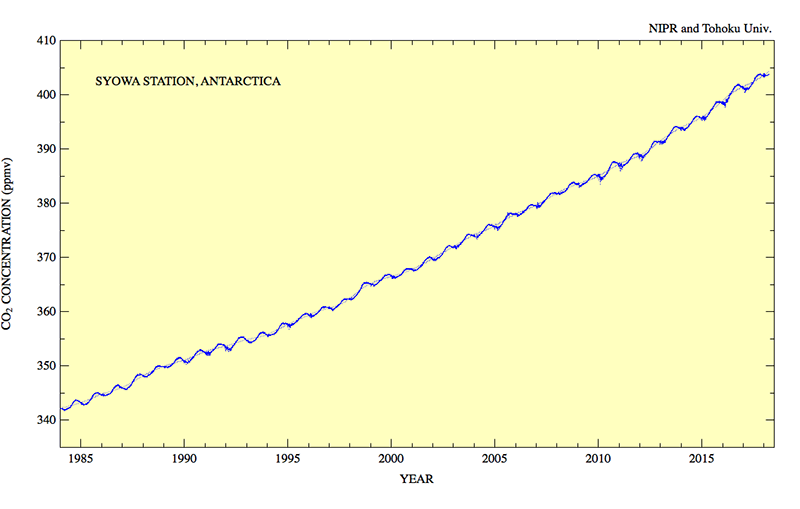

担当した観測項目は多岐にわたりますが、その中から一例を紹介します。二酸化炭素の連続観測では、1984年から継続して観測を行っています。現在の大気中二酸化炭素濃度は約400ppmですが、この観測では、0.1ppmの精度で測定値が得られます。30分間に4回の測定を行う準連続観測で、二酸化炭素濃度の詳細な変動を捉え続けています。この観測データは公開されていて、誰でも使うことが出来ます。

グラフは観測開始以来、毎年、二酸化炭素濃度が増加し続けていることを示しています。ちょうど1年毎に波を打っているのは、季節的な変動を捉えています。昭和基地では南半球の春にあたる10月頃に極大を迎えます。私もこの一山、1年分を、大きな欠測なく、積み重ねることが出来ました。なお、私が担当した2019年2月から2020年1月までのデータは、一緒に持ち帰った測定の基準となる標準ガスを検定した後に公開されます。私の担当は1年間の観測を行い、標準ガスなどの持ち帰り物資を積み込むところまで。その先は、研究者のアイデアと腕の見せ所です。グラフで見ると一目の観測ですが、実際は地道な作業の積み重ねです。

南極の自然の中で

南極でまのあたりにして、印象に残っていることが2つあります。ひとつは、人間がほとんど介在していない自然の姿です。例えば、昭和基地近隣の露岩域は、少数の南極観測関係者しか足を踏み入れたことがありません。踏み跡すらついておらず、人工物は自分たちが持ち込んだものしかありません。また、夜が暗くなる季節には、街明かりの影響がない星空やオーロラを眺めることができます。そのような、ありのままの自然に向き合えることに心動かされるものがありました。

〈写真提供:金森晶作さん〉

もうひとつは、植生に覆われていない故に感ぜられる、岩や氷を巡る地球科学の時間スケールです。目の前の南極氷床は、確かに流れていて、そして何万年も前に降り積もった雪でできています。露岩域では、何億年も前にできたであろう岩石の縞模様が、はるか遠くまで連なっています。私自身にとっては、非日常的な場所を訪ねた気持ちだったのですが、地球にとっては、人間とは異なる時間スケールでの当たり前の営みが繰り返されてきた場所でした。

〈写真提供:金森晶作さん〉

〈写真提供:金森晶作さん〉

帰国後、しばらくはのんびりと過ごす心積もりだったのですが、ご縁があって、北海道鹿追町の とかち鹿追ジオパークで専門員として働くことになりました。ジオパークは、その土地の学術的に貴重な地質や地形を中核に、保全、教育、ツーリズム等に取り組むまちづくりの活動です。とかち鹿追ジオパークは火山と凍れ(しばれ)をテーマとしていて、南極帰りの私にぴったりでした。そして、南極の自然の中で感じた、地球のありのままの姿や、地球の時間スケールは、そのままジオパーク活動でも扱う話題でした。一見、脈絡のないような経歴が繋がるのは感慨深いです。

この後の人生でも、きっと科学に寄り添う仕事をしていくことは変わらないと思います。今は鹿追にどっぷりと浸かりたいのですが、いつかまた、南極観測に関われればと思っています。

【寄稿:金森昌作・2008年 大学院環境科学院 博士後期課程修了】