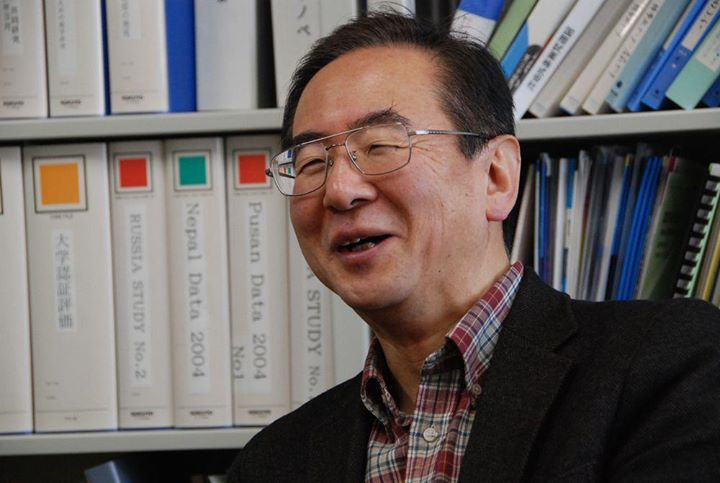

保健科学研究院に千葉仁志さんを訪ね、話をうかがいました。

どんな発見なのでしょうか

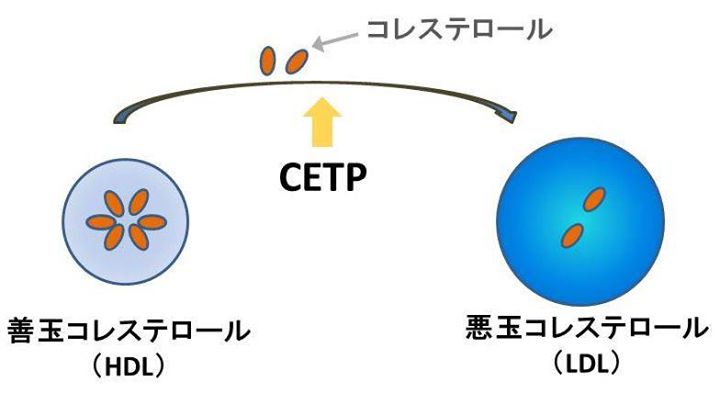

私たちの体の中にはCETPと呼ばれるタンパク質があります。そのタンパク質の働きを抑えると、善玉コレステロールが増えることがわかっていました。

そこで私たちは、食用にもなっている8種類の植物を対象にして、CETPの働きを抑える効果を比べてみました。トマト、アボガド、ニラ、タマネギ、マンゴー、アロニア、そしてホップです。すると、ホップで最もその効果が強いことがわかりました。

ホップに含まれる数多くの化学物質のうち、何がそうした効果を生み出すのか、さらに調べていくと、「キサントフモール」という物質であることがわかりました。天然物の中から「CETPの働きを抑えている物質はこれだ」と特定したのは、これが初めてです。

これまでも、たとえばリンゴから抽出されたポリフェノール類に、CETPの働きを抑える効果があることはわかっていたのですが、「どの物質か」まではわかっていなかったのです。

(ホップ。白く見える、毬花(まりばな)とも呼ばれる部分が、ビールの原料となります。(写真:Wikipedia 「ホップ」より。撮影:Dr. Hagen Graebner))

実際に動物で、効果が認められるのですか

マウスを使って確認しました。

通常のマウスには、CETPというタンパク質を作り出す遺伝子がありません。そこで、ヒトのCETP遺伝子を導入した、実験用のマウスを用意します。そして 18週間にわたり、コレステロールの高い餌だけを与える、コレステロールの高い餌にキサントフモールも混ぜて与える、通常の餌を与える、の3つの場合について、動脈に蓄積するコレステロールの量を調べました。

すると、コレステロールの高い餌を与えたマウスでは、通常の餌を与えたものの約2倍のコレステロールが動脈に蓄積しましたが、キサントフモールも混ぜた餌では、通常の餌の場合とほとんど同じでした。

また、CETP遺伝子を導入しない通常のマウスでは、キサントフモールを加えたときと加えないときとで、ほとんど差がありませんでしたから、先のキサントフモールの効果は、CETPの働きに影響を及ぼしたからだと考えられます。このほか、キサントフモールにより、善玉コレステロールが確かに増加することや、 CETPの働きが抑えられることも、実験で確認できました。

(高性能の質量分析装置。試料のなかにどんな物質がどれくらい含まれるか突き止めるのに活躍します。)

ビールを飲むと動脈硬化を予防できるということですか

そんなに単純ではありません。

「適量のビールは、コレステロールを下げる効果がある」などと言われてきました。その効果の一部は、キサントフモールによるものかもしれません。でもビールには、カロリーの高さや、アルコールの効果など、別の側面もありますから、慎重に考える必要があります。

キサントフモールは、どんな仕組みで効くのでしょうか

コレステロールは、細胞膜やホルモンの材料として、私たちの体に不可欠なものです。おもに肝臓で合成され、タンパク質の粒子に包み込まれた状態 ― LDLと呼ばれます ― で血液の流れに乗り、体の各部に運ばれていきます。他方、体の各部や血管の壁から血液中に戻るコレステロールもあり、これはタンパク質の粒子に包み込まれた状態 ― LDLとは違った状態で、HDLと呼ばれます ― で、肝臓へと回収されます。

LDLとHDLのバランスが崩れ、血液中のコレステロール濃度が高くなると、動脈硬化になる危険性が高まります。LDLは、いわゆる「悪玉コレステロール」です。余分なコ レステロールは、LDLの状態で存在することから、こう呼ばれます。一方、コレステロールを回収するHDLは「善玉コレステロール」です。

たびたび名前が出てきたCETPというタンパク質は、善玉に含まれるコレステロールを悪玉へと転送する働きをしています。ですから、キサントフモールでCETPの働きを抑えれば、善玉が増えることにつながります。

なぜCETPに注目したのですか

1980年代に、善玉コレステロールHDLの値がとても高いなどの病状を示す病気が日本で発見されました。原因を調べたところ、CETPタンパク質が無いためだとわかり、CETP欠損症と呼ばれるようになりました。この研究のなかから、CETPの働きを抑えることで動脈硬化を予防する、という発想が出てきました。

これまで用いられてきた「スタチン」と総称されるタイプの薬は、悪玉コレステロールLDLの濃度を下げることで動脈硬化を予防するというものでした。スタチンのなかでも、世界全体で70%のシェアをもつ薬剤が、2010年に特許切れを迎えジェネリック製剤の攻勢にさらされる、という事情も追い風になったのでしょう。2000年代に入ったころから、CETPの働きを抑えるタイプの薬の開発競争が激しくなりました。

私たちは、こうした流れの中でCETPに注目したのです。

(研究室の棚には、研究資料を収めたファイルがずらり。人類学に関係したのもあります。)

これから先の見通しは

今回の研究は、サッポロビール株式会社と共同で進めました。同社は、キサントフモールを食品や飲料に利用する方向で研究を進めていくと思います。ホップは苦みの成分ですが、キサントフモールには苦みがないことも好都合です。

私のほうは、コレステロールもその中に含む「脂質」と呼ばれる物質群を対象にして、キサントフモールの働きを、さらに調べていきたいと思っています。

かつて、人類学の研究にも一医学者として加わったことがあります。CETP欠損症を起こす遺伝子の型は、ヨーロッパ人には見つかりませんでしたが、朝鮮族、漢族、シェルパ族(ネパール)、ネネツ族(ロシア)などには存在していました。面白いことに、CETP欠損症は、日本人ではHDLコレステロールが高いという形で現れますが、これらの民族では違った現われ方をしていました。この違いの原因を調べていくことで、日本人の脂質代謝をより深く知ることができそうです。

脂質の研究が非常に広い可能性を持っている、という一例です。

(実験室では、この4月から卒業研究に取組む学生たちが、先輩の指導を受けながら準備を始めていました。)

※ ※ 取材後記 ※ ※

千葉さんたちの研究は、“食と健康を科学し、北海道発・健康科学産業クラスターの創出を目指す” 産学連携プロジェクトの一環として、サッポロビール(株)と共同で行われました。同プロジェクトの運営者が“お見合い”させてくれたそうです。

「企業と共同研究すると、出口を意識した研究をするようになり、視野が広がる」と千葉さん。その一方で「成果が出ても、特許の問題があり、すぐには発表できない。スピーディーに成果を発表したい大学院生などには、ちょっとかわいそう」と、学生たちのことを気にかける姿が印象的でした。