ベレムナイトとは、イカやアンモナイトと同じく、軟体動物の頭足類に属する生きもので、海中に棲んでいました。形はイカに似ていますが、体の内部に石灰質の殻をもち、それが化石として、2億年前から6500万年前(恐竜の生きていた、中生代と呼ばれる時期)の地層から、世界各地で発見されていました。

そのベレムナイトをめぐって、伊庭さんは何を発見したのでしょうか。

(ベレムナイトの復元図)

何を新しく発見したのですか

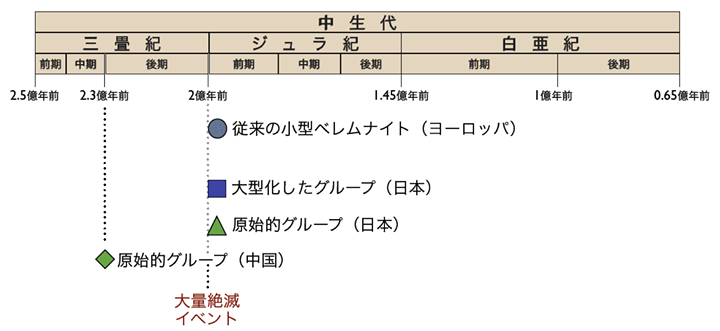

これまでベレムナイトは、約2億年前、ジュラ紀の最初期に、殻の直径が5ミリほどの小型のものが北西ヨーロッパに出現し、その後2000年ほどはヨーロッパだけに生息し、種類も少なかったと考えられてきました。

ところが今回、同じ時代の宮城県南三陸町の地層から、中型と超大型のベレムナイトの化石が多く出ることがわかったのです。しかも、通常は腹側にある溝が、南三陸のものでは背中側にあり、形態が大きく違います。ベレムナイトがヨーロッパで出現したとされていた時期に、それとは違うグループのものが、日本にすでにいたのです。

さらに、日本で見つかったのと同じ特徴を持つベレムナイトが、中国の南部で、約2億3000年前の地層から出ていることも確認しました。日本と中国で発見されたこれらは、ヨーロッパのものとは別の、ベレムナイトの進化の初期を代表する原始的なグループだと考えられます。

これらを総合すると、「ベレムナイトはジュラ紀の最初期にヨーロッパで出現した」というこれまでの通説を全面的に書き改める必要があります。「後期三畳紀~前期ジュラ紀に現在の南中国や日本周辺に原始的なグループが生息し,ジュラ紀最初期にはすでに多様化もしていた」とすべきなのです。

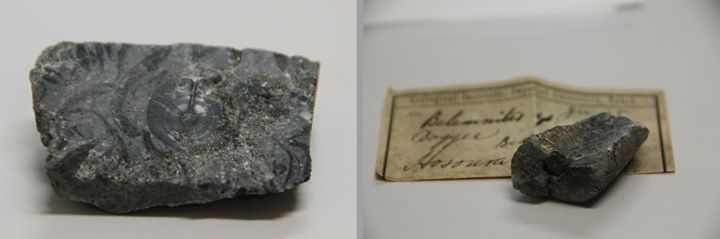

(ベレムナイトの化石。左の写真では、中央に丸く断面が見えます。右の写真は、日本で1904年に報告されていたベレムナイトの化石)

今回の発見に、どういう意義があるのですか

ベレムナイトは、三畳紀とジュラ紀の境目で起きた大量絶滅を生き延びていたのです。一方、同じ頭足類のアンモナイトは、多くのグループが、この大量絶滅の時期に姿を消しました。この違いは、頭足類の進化と大量絶滅イベントの関係について、新しい知見をもたらしてくれる可能性があります。

また、中生代の前半ころは、ベレムナイトが、海に棲む大型の爬虫類(魚竜)やサメ類にとって重要なエサでした。ベレムナイトが海の生態系で重要な地位を占めていたのです。ですから、ベレムナイトの進化や絶滅を手がかりに、海洋生態系の進化を解明することができそうです。

今回の発見は、南三陸町で新たにベレムナイトの化石を発掘するだけでなく、すでに報告されていた、日本や中国のベレムナイトの化石を再評価することで、なされたものです。アジアに注目することで、これまでの学説が大きく変わることがある、という一例です。

僕はドイツに留学して研究手法を学んできました。これからも、向こうの人たちがやらないことを日本でやろうかなと思っています。

(ベレムナイトの化石(カリフォルニア産))

この分野の研究者になるきっかけは?

いろいろありますけど、一番最初のルーツを考えると、幼稚園のころに病院のベッドで見た絵本かな。リン・バートンの『せいめい の れきし』です。

とても子どもに読める内容じゃない、難しくて。絵も、子どもに媚びていない。科学者が監修したわけじゃないので、内容的にはメチャメチャ古い。

でも、ちゃんとした絵本作家のものだったから、強い印象を受けたんだと思います。今でも持っています、ぼろぼろだけど。

(『せいめい の れきし』は今も読み継がれ、日本語訳は62刷にも達しています。原書は1962年にアメリカで出版されました)

化石には興味がなかったのですか?

もちろん、ありました。でも、ちょっと違うんです。僕は化石という「窓」を通して、その先を見たいんです。ベレムナイトの進化や絶滅を通して、ベレムナイトをエサにしていた生きものについて知る、あるいは地球環境の変動を知る、という具合に。

なので、対象とする化石も、二枚貝とか底生有孔虫とかアンモナイトとか、ころころ変えます。知りたいと思ったことにあわせて、分類を勉強し、一から始めます。

(伊庭さんは、化石を2合炊きの飯盒(はんごう)に入れて保管しています。「僕が300個 購入しておくと、もし何かあったときに600人がご飯を食べられる。プラスチックの標本箱を使うこともあるけど、こうするだけでも違うかなと思って」)

南三陸町といえば、津波の被害が大きかったのでは?

南三陸町の歌津地区は、魚竜を中心に、貴重な化石がたくさん発掘されてきた地域です。その南三陸町でベレムナイト化石の調査をしたのは、2010年10月でした。その半年後、東日本大地震による津波で、南三陸町は大きな被害を受けました。「魚竜館」に展示されていた化石も、多くが流されてしまいました。

この南三陸町の復興に、化石の研究者として協力したいと考えています。調査に協力してくださった方々への感謝の気持ちもあって、今回発見した新種のベレムナイトに、「歌津」にちなんだ名前をつけました。シチュアノベルス・ウタツエンシス(Sichuanobelus utatsuensis)です。

今回の研究に使った化石標本を、仮設の「歌津コミュニティ図書館・魚竜」に、解説つきで展示することも計画しています。学問的に重要な化石を、地元の文化遺産として認識してもらえれば、と思っています。