9月10日、オランダで開催されていた光通信国際会議でのことです。「光ファイバ1本で、1秒あたりハイビジョン映画5000本ぶんのデータを、52km伝送することに成功」という発表があり、世界の注目を集めました。

この偉業をなしとげたのは、日本の研究チーム。北海道大学大学院情報科学研究科教授の小柴正則さん(63歳)もメンバーの一人です。そこでさっそく、オランダから帰国してまもない小柴さんを研究室に訪問しました。

突破せよ、光ファイバの限界

「インターネットの基盤である光通信システムは、もうパンク寸前なのです」と小柴さん。スマートフォンなどブロードバンドサービスが急速に普及し、通信量が10年で約10倍というペースで増え続けているのだそうです。

そこで数年前、光通信システムを大容量化する技術を開発するための国家プロジェクトがスタート、小柴さんも初期から参画しました。

いま使われている光ファイバは、図(a)のように、光信号の通路がファイバの中に一つだけ、というものです。この方式では、既存の技術をどう組合わせても、光ファイバ1本あたり、0.1ペタビットのデータを送るのが限界です。(「ビット」は、情報の量を表わす単位。「ペタ」は、1000兆倍(10の15乗倍)を表わします。)

ではどうするか。誰しも思うように、1本の光ファイバに光信号の通路をたくさん埋め込めば、もっと大量のデータを送ることができます。光信号の通路のことを「コア」と言いますので、「マルチコア」の光ファイバにする、という発想です。

でも、それが、そう簡単ではないのです。信号の通路を多くすると、それぞれの通路を通る光信号どうしが影響し合うなど、「あちらを立てればこちらが立たず」になって、なかなか難しいのです。

新しい構造の光ファイバを開発

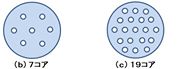

これまで、図(b)(c)のような、7コア、19コアの光ファイバが提案され、実験も行なわれていたのですが、

今回、小柴さんたちは図(d)のような12コアのマルチコア光ファイバを設計しました。中央部に、あえてコアを配置していない、という特徴があります。

そして、このマルチコア光ファイバを株式会社フジクラが製造し、それにNTTとフジクラが共同開発した、光信号を入力/出力するためのデバイス(機器)を組合わせ、さらにNTTが開発した、光信号を効率よく伝送できる特別な技術(偏波多重QAMデジタルコヒーレント技術)も組合わせて、1秒間に1ペタビットのデータを、50km伝送することに成功したのです。

光ファイバによる伝送では、ある距離ごとに中継増幅器(アンプ)を置き、弱まった光をもう一度強めてから送り出すことをくり返して、遠くまで送ります。その中継器の間隔が50~80kmです。ですから、マルチコア光ファイバで、増幅なしに50kmの伝送に成功というのは、実用的に使えることを証明したことになります。

マルチコア光ファイバ技術を大きく前進させた小柴さんですが、「もっともっと先に進める必要があります。最終的な目標は、今回のさらに1000倍です」と、意欲満々。「マルチコア光ファイバ用の光増幅器の開発、複数のモードで多重伝送する技術の開発など、まだまだ取組むことがあります。日本がリーダーシップを発揮して国際標準を決めることも大切ですね。」

来たれ、若者

光通信の大容量化についての研究は、盛岡敏夫教授(デンマーク工科大学、もとNTT先端技術総合研究所)の提唱した考えのもと、世界中の研究者が取組んでいます。

2011年春 0.1ペタビット、16.8km 7コアでシングルコアの限界を突破 (NICT/(株)住友電気工業/(株)オプトクエスト)

2011年秋 0.1ペタビット、76.8km 7コアで伝送距離を延ばす (アメリカの研究グループ)

2012年春 0.3ペタビット、10.1km 19コアで伝送容量を増やす (NICT/(株)古河電気工業/(株)オプトクエスト)

2012年秋 1.0ペタビット、52.4km 12コアで伝送容量も伝送距離も大きく延ばす (NTT/(株)フジクラ/北海道大学/デンマーク工科大学)

NICTは、独立行政法人 情報通信研究機構の略称

「日本発のこの技術、幸い日本がトップを走っています」と小柴さん。「でも、半年たつとどうなるかわからないほど進歩が早いので、うかうかしていられません。この歳になって、たいへんスリリングな日を送っています。」

そんな小柴さんに、気がかりなことがあります。「電気・通信の分野に、今の高校生があまり関心をもってくれないんですよ。」

研究室のゼミで大学院生たちが研究発表するのを温かく見守る小柴さんを見るにつけ、この分野に多くの若い人たちが集まるといいなあ、そう思わずにいられませんでした。

研究室のホームページ http://icp.ist.hokudai.ac.jp/