昨年2020年のノーベル化学賞受賞で、CRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)によるゲノム編集が話題となりました。CRISPR/Cas9とは、例えるならDNAの狙った箇所を高精度で切断するハサミです。DNAは生物の形や性質を決めるものであり、CRISPR/Cas9を使うことで従来よりも正確にDNAの変異を引き起こし、望みの形や性質をもつ生物をつくり出すことが可能になったと言われています。

世界中の研究者がこの技術を用いる中、17年以上ダイズ研究に携わる農学研究院 講師の山田哲也さんも、自身の研究に積極的にCRISPR/Cas9を用いています。最近ではCRISPR/Cas9を使って、ダイズアレルギーの原因となるアレルゲンを持たない、低アレルゲンダイズの開発に成功し、その成果をまとめた論文を2020年に発表しました。これはダイズでは世界初の成果です。

ゲノム編集による品種改良については、「DNAを狙い撃ちするだけで簡単にできる」という説明を目にします。でも実際はどうなのでしょうか? 山田さんの実験室にお邪魔して、ゲノム編集による品種改良の実際を伺いました。

【細谷享平・CoSTEP本科生/理学院修士1年】

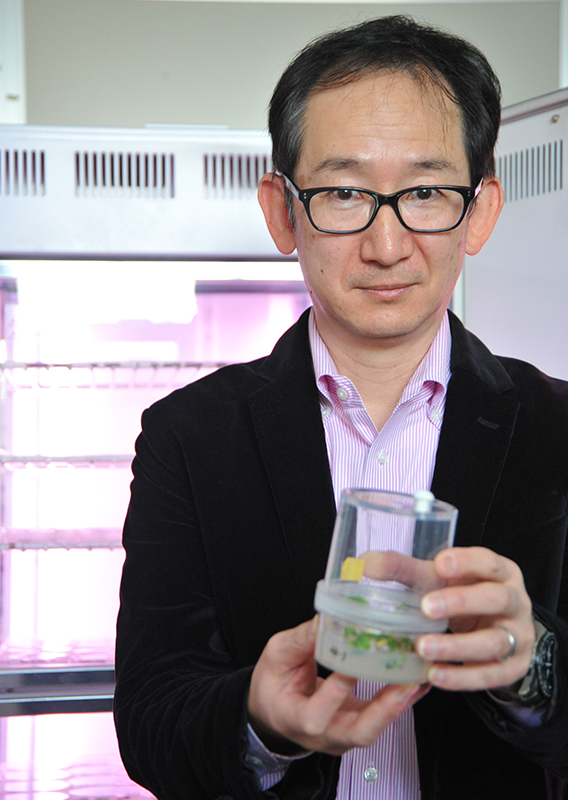

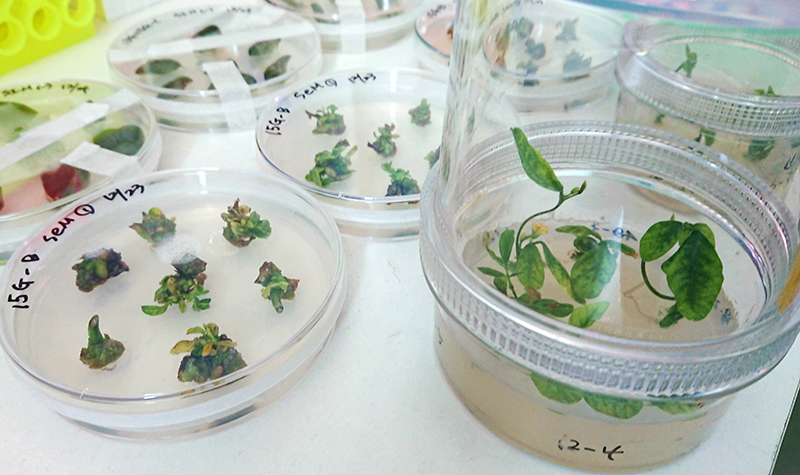

山田さんのもとを訪れると、まず案内してくれたのは培養室。培養庫の中には、ゲノム編集したダイズが多数並びます。しかし、ここまで来るのも簡単ではないと言います。実際どのように低アレルゲンのゲノム編集ダイズをつくったのでしょうか。

目標:CRISPR/Cas9でアレルギーの原因タンパク質をつくるDNAに変異を起こし、タンパク質がつくられないようにする

食物アレルギーは、その食物を食べた際に、食物に含まれる特定のタンパク質に免疫機能が反応して起こります。アレルギーの原因となるタンパク質はアレルゲンと総称され、ダイズにはアレルゲンとして10数種類が知られています。ダイズ内でそれらをつくるかどうかを決めているのは、他でもないDNAの中の「アレルゲンをつくる配列」です。そこに変異が起これば、ダイズ内でアレルゲンとなるタンパク質がつくられなくなります。ゲノム編集でその変異を起こすことが、山田さんの目標となります。

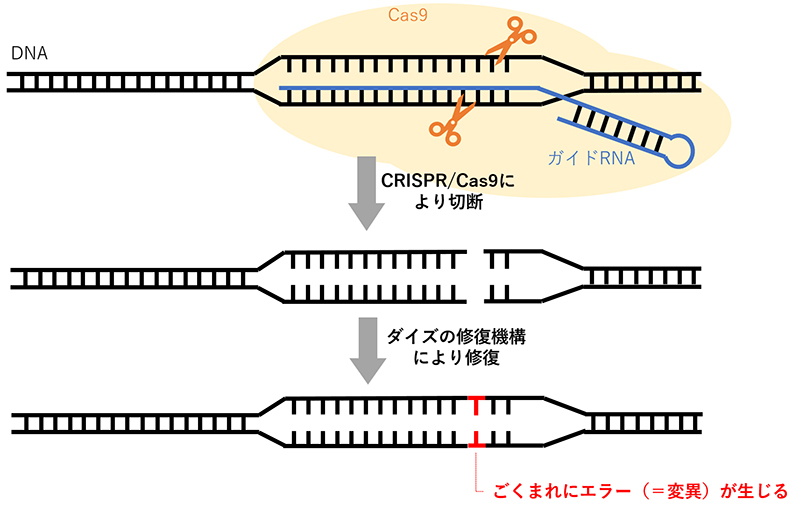

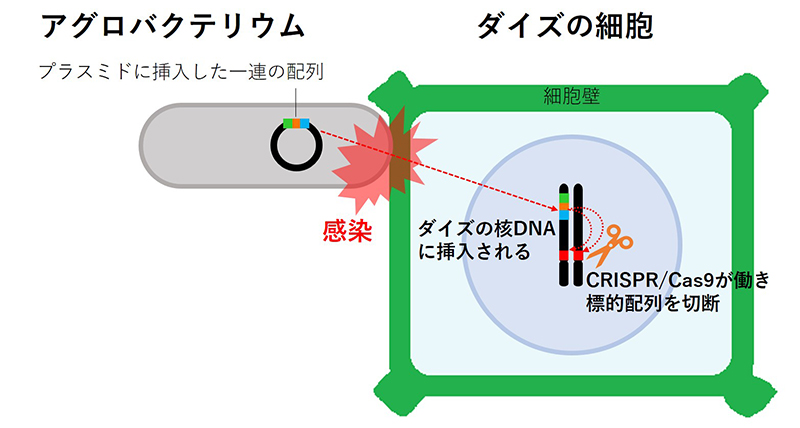

その際に山田さんが用いるのが、冒頭で述べた「CRISPR/Cas9」です。CRISPR/Cas9はガイドRNAとCas9タンパク質のふたつからなる複合体で、ガイドRNAがDNAの特定の配列に狙いを定め、Cas9が実際にそこを切断します。

切断された箇所のDNA配列は、ダイズが持つ修復機構ですぐに修復されますが、ごくまれに、配列に欠損が生じたり、配列が他の配列に置き換わったりと、エラーが生じます。このエラーが変異となり、アレルゲンとなるタンパク質がダイズ内でつくられなくなるのです。

ただしCRISPR/Cas9は、DNAを一瞬で思い通りに編集できるような、魔法の道具ではありません。山田さんは、ふたつのダイズ品種「エンレイ」と「カリユタカ」で低アレルゲンダイズの開発に成功し、その研究成果をまとめた論文を2020年に発表しましたが、その裏には2年に及ぶ実験の積み重ねがありました。その道のりを順にみてみましょう。

ステップ1.CRISPR/Cas9のDNA配列を含む一連の配列を作製する

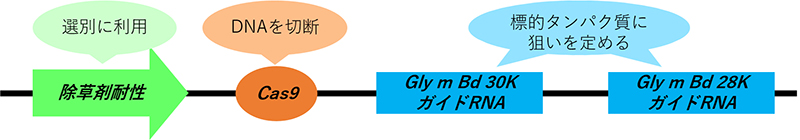

CRISPR/Cas9、すなわちガイドRNAとCas9タンパク質を機能させるのは、それぞれのDNA配列です。まず行うのは、このCRISPR/Cas9のDNA配列の作製です。合成は専門の業者に発注すればやってくれますが、肝心なのは設計です。DNA中のアレルゲンタンパク質をつくる配列を狙って切断してくれるように、設計します。山田さんが標的としたのは、10数種類あるアレルゲンの内のふたつのタンパク質です。ふたつのタンパク質に狙いを定めるように、各タンパク質のDNA配列と対になる配列をガイドRNAとして設計します。

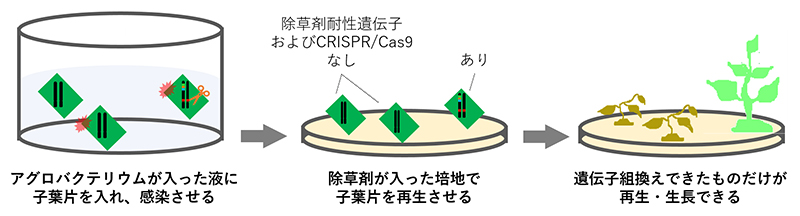

こうして設計されたCRISPR/Cas9のDNA配列の隣に、ダイズに除草剤耐性をもたせる配列を加えます。これは、CRISPR/Cas9配列が挿入されたダイズを選別するために加えるものです。除草剤耐性の配列を加えることで、CRISPR/Cas9配列が挿入されたダイズは、同時に除草剤耐性を持つことになります。そのため培養時に除草剤を加えても、CRISPR/Cas9配列が挿入されたダイズは生長できます。一方でCRISPR/Cas9配列が挿入されていないダイズは除草剤により枯れてしまうので、配列が挿入されたダイズを選別できるというわけです。

ステップ2.細菌をつかってダイズにCRISPR/Cas9を含むDNA配列を挿入する

次は、合成した、CRISPR/Cas9配列や除草剤耐性配列からなる一連のDNA配列を、ダイズのDNAに挿入するステップです。この挿入も簡単ではありません。動物の細胞と異なり、植物の細胞は固い細胞壁でおおわれており、この壁を通さなければならないのです。

そのために一般に用いられるのはアグロバクテリウムという細菌の力を借りる方法で、山田さんもこの方法により、合成した一連の配列をダイズのDNAに挿入しました。アグロバクテリウムは土の中にすんでいる細菌の一種で、元々植物に感染する能力を持っています。この感染能力は、アグロバクテリウムが持つ、プラスミドと呼ばれる環状のDNAによるものです。このプラスミドに一連の配列を入れれば、あとはアグロバクテリウムがダイズのDNAに送り込み、挿入してくれるのです。

作業としては、一連の配列を入れたアグロバクテリウムが入っている液に、ダイズの種子から取り出し小さく切った子葉片を浸します。これで一連の配列がダイズのDNAに挿入されるはずです。ちなみに、このステップは外からダイズ以外の遺伝子を入れる遺伝子組換えにあたります。

操作を加えた子葉片は、培養庫で培養されていきます。培養皿には除草剤が加えられていて、遺伝子組換えがうまくいき、CRISPR/Cas9配列を含む一連の配列が挿入された子葉片のみが生長していきます。

少しずつ、芽や根、茎が生えてきている様子には、植物の強い再生力が感じられます。その中では、挿入した配列から機能したCRISPR/Cas9が、次々とDNAの標的箇所を切断しているはずです。

(培養中のダイズを、培養庫の中から取り出して見せてもらいました。CRISPR/Cas9の挿入から培養までどれほどの時間がかかるのかを山田さんに尋ねたところ、「軽く半年」という驚きの答えが。最新の技術といえども、相応の時間と労力を要するようです)

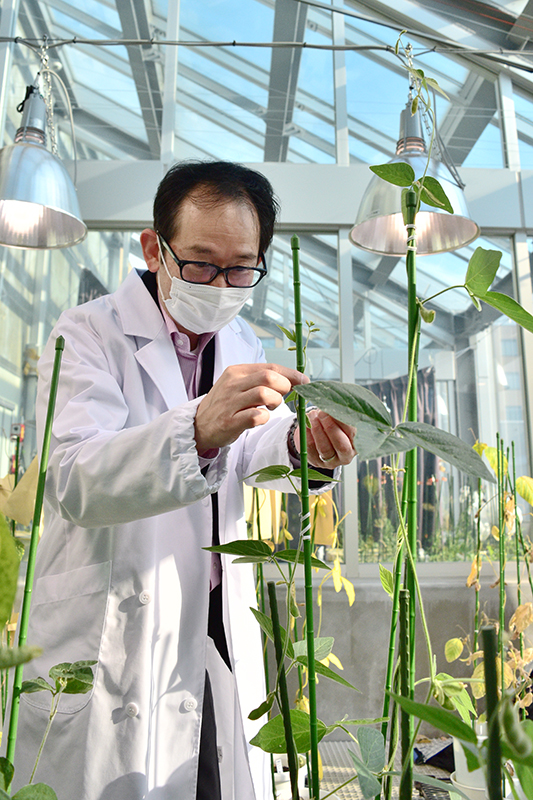

ステップ3.ダイズを数世代にわたって育てる

次に山田さんが案内してくれたのは閉鎖温室。ある程度育ったダイズはこちらに移し、世話を続けます。順調にダイズが育てば、いずれは実をつけ種子をおとします。種子を収穫したらそれを蒔き、次の世代のダイズを育てます。これを繰り返し、配列を挿入したダイズ、その次世代、次々世代、次々々世代のダイズと育て、各世代の種子を収穫していきます。ダイズの種まきから収穫までにかかる時間は一般に4か月ほどなので、次世代、次々世代、次々々世代と3世代の種子を得るには丸々1年かかることになります。

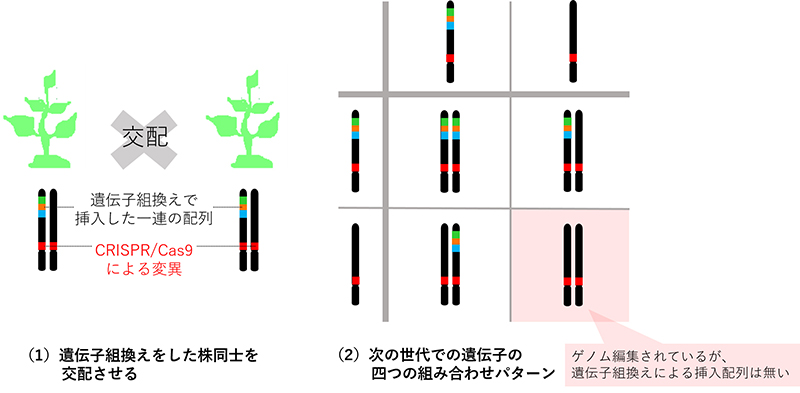

なぜこのステップを踏むのでしょうか。それは、挿入した配列を持たないダイズを選別するためです。挿入配列は、DNAのアレルゲンをつくる部分に変異を加えるために挿入したもので、元々ダイズが持っていない配列です。ゆえに、変異が狙い通りに起こり用済みとなった後は、挿入配列はぜひとも取り除きたいところです。ちなみに、この配列の挿入は外から別の遺伝子を入れる遺伝子組換えにあたるものであり、遺伝子組換え作物の使用は、食品安全や生物多様性保全の観点から、厳しく規制されています。

ここで注目すべきは、植物の遺伝機能です。培養時に選別した、配列が挿入されたダイズについては、当然みな挿入した配列をもっていて、アレルゲンをつくる配列に変異が生じています。が、その子孫にあたるダイズにおいては、変異が遺伝したダイズの中に、挿入配列も遺伝したダイズと、挿入配列は遺伝していないダイズの両方が、理論上あるはずなのです。

ステップ4.挿入配列が残っていないかチェックする

そうなると山田さんがやるべきことは、子孫の中から挿入配列を持っていないものを選別することです。山田さんは、挿入配列の内のCas9配列の有無をPCR解析により調べ、挿入配列を持っていないものを選別しました。さらに、選別したダイズの内の一株に対し、すべてのDNA配列を網羅的にみる全ゲノム解析を行い、挿入配列がどこにもないことを確認しました。

ステップ5.アレルゲンがなくなっているか、二重三重にチェックする

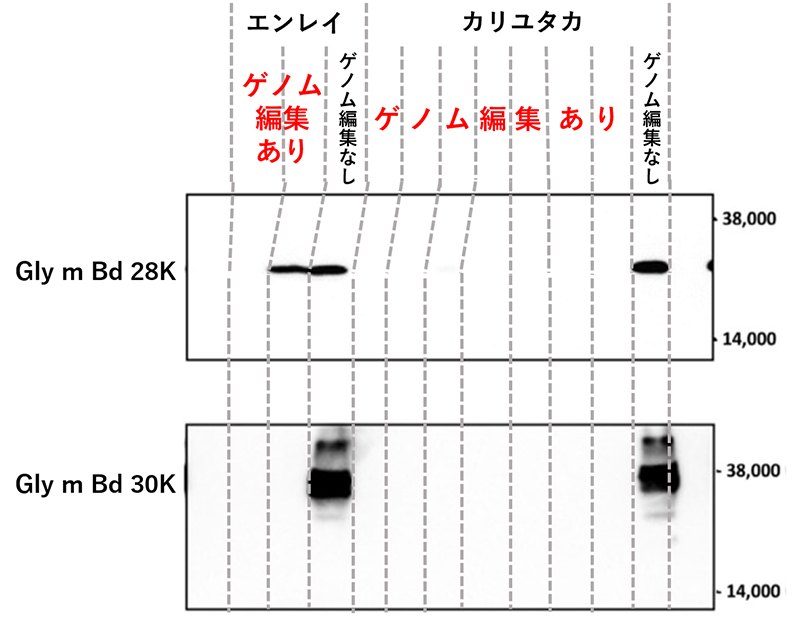

本来の狙い通り、アレルゲンとなるタンパク質をつくる配列がなくなっているかについても、解析を行っていきます。DNAの標的箇所に変異が入っているかを調べて、今回標的とした2種のタンパク質がなくなっているかを調べて…解析の種類は5種類にも及びます。

以上いくつもの解析の結果を集めて、CRISPR/Cas9配列を含む一連の配列を挿入したダイズの次々世代以降、すなわち孫やひ孫にあたるダイズで、アレルゲンがつくられない、かつ、挿入した配列が含まれないダイズが確かに得られたことを、山田さんは確認しました。ここまで行い初めて「低アレルゲンダイズ開発の成功」ということができるのです。

山田さんの次なる挑戦

山田さんのダイズのアレルギーに関する研究はこれで終わったわけではありません。山田さんが今回なくすことに成功したアレルゲンとなるタンパク質は、10数種類あるうちのふたつ。現在はすでに三つ目に挑戦中です。三つ目の対象は、白樺花粉症にも関係するダイズアレルゲンです。ダイズアレルゲンの中には、白樺に含まれ、白樺花粉症を引き起こすアレルゲンと同じタンパク質もあります。白樺花粉とダイズの双方がこのタンパク質を持っているという事実を知らずに白樺花粉症の人がダイズを食べて、アレルギー反応が出てしまっている場合があると言われています。「こういったものをピンポイントでなくすことが、ゲノム編集の大切な目的の一つになる」と、山田さんは言います。

さらにその次なるステップとして、病院と連携して研究を進めていくことを、山田さんは見据えています。そこではダイズアレルギー患者の血清を用いて、山田さんの開発した低アレルゲンダイズに反応しないかを確かめます。そこで反応しないことが確かめられた時、低アレルゲンダイズは、「アレルギー患者でも食べられるダイズ」となります。

最後に実用化に対する思いを山田さんに尋ねると、「社会が求めているものがゲノム編集でつくれるのであれば、それにトライして社会へ貢献したいという思いは、当然ながらあります」と力強く答えてくれました。

ゲノム編集を使った品種改良はDNAを狙い撃ちするだけで簡単にできるのか、その実際を知ろうと、山田さんに実験室を案内してもらいながら、低アレルゲンダイズ開発の研究について詳しいお話を伺いました。そこからみえたのは、まずはCRISPR/Cas9配列を含む一連の配列を合成し、次にそれを外からダイズに挿入する遺伝子組換えを行い、その後ダイズを3世代にわたって育て、最後に収穫した種子を解析して選別するという、数年単位の時間を要する複雑な道のりでした。

後編では、実験室から教室へと場所を移し、これだけ複雑で数年の時間を要する研究に取り組む山田さんの、ダイズ研究への思いに迫ります。そして、山田さんはゲノム編集の社会実用をどのようにみているのか、伺います。

《後編に続く》

今回紹介した研究成果は以下の論文にまとめられています。

- Sugano, S., Hirose, A., Kanazashi, Y., Adachi, K., Hibara, M., Itoh, T., Mikami, M., Endo, M., Hirose, S., Maruyama, N., Abe, J. & Yamada, T. (2020)

- “Simultaneous induction of mutant alleles of two allergenic genes in soybean by using site-directed mutagenesis”, BMC Plant Biology 20, Article number: 513.