「〜〜〜からお届け、北大人図鑑♪」

独特なリズムのこのオープニングで始まり、対話形式の動画で北海道大学の人々(北大人)を紹介していく北大人図鑑。北大人の取り組みはもちろん、文字や写真だけでは伝えきれない人柄にまで触れることのできる、いいね!Hokudaiのコンテンツのひとつです。次回で第15回を迎え、存在感がますます大きくなってきました。「北大人図鑑ってそもそも何?」「北大人の隣で軽快にトークを回しているNIPIOって誰?」――そんなことがそろそろ気になり始めた頃かもしれませんね。

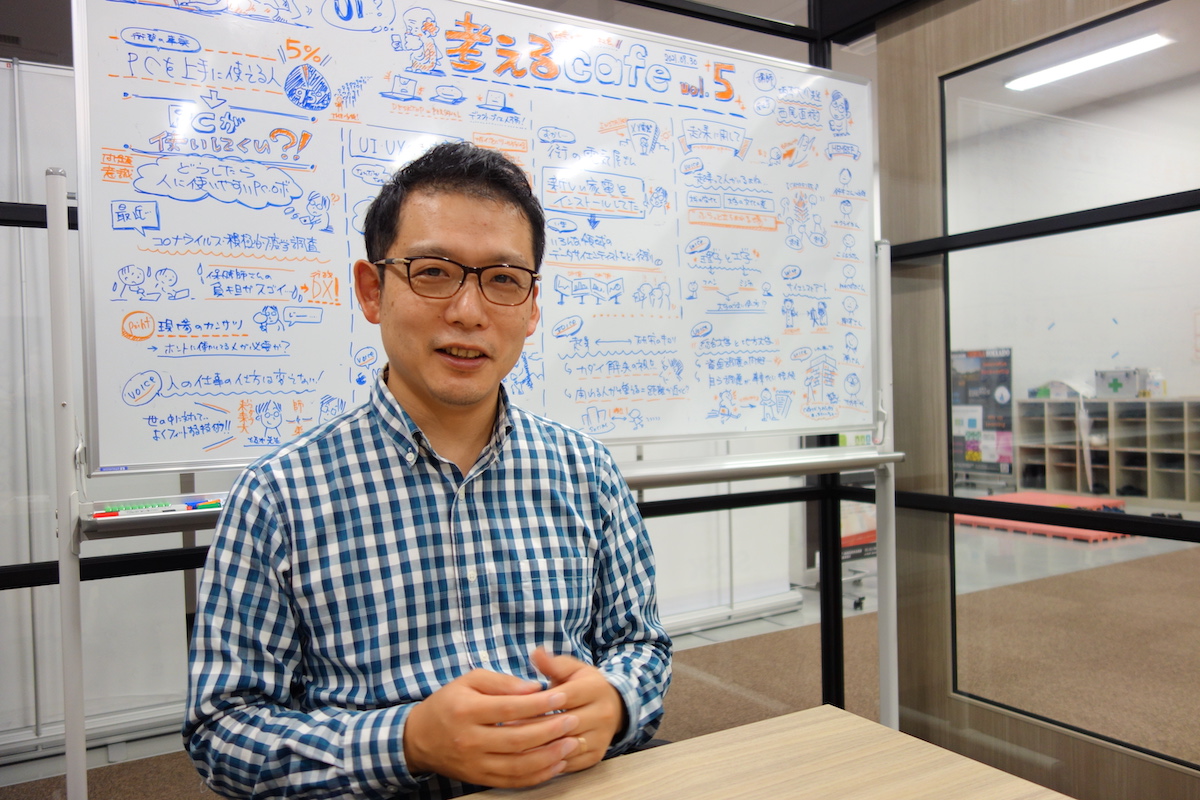

ということで、今回は北大人図鑑の企画から当日の出演、動画編集までも務めるNIPIOさんこと西尾直樹さんにお話を伺いしました!

【梶井宏樹・CoSTEP博士研究員】

元同僚からの取材ということでむず痒いかもしれませんが、本日はよろしくお願いします。それでは、まずは自己紹介からどうぞ。

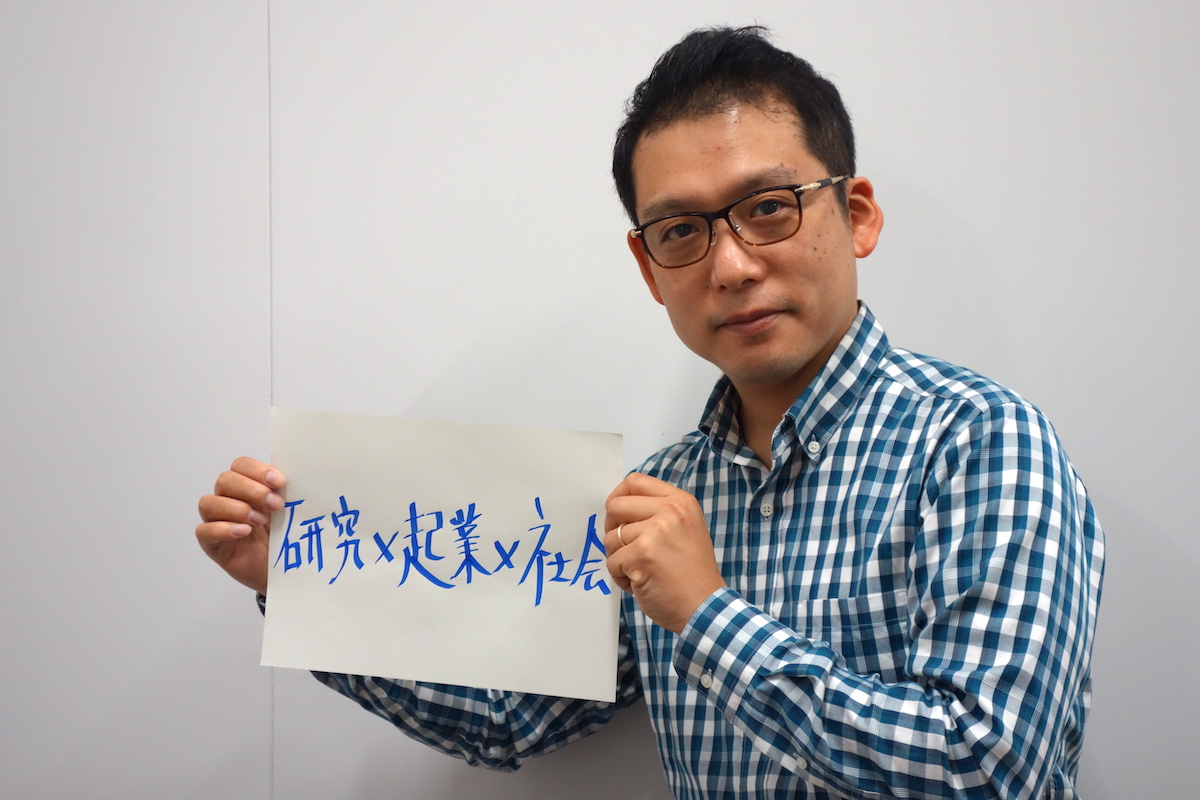

西尾です。北海道大学には、2016年度から2020年度までCoSTEP(科学技術コミュニケーション教育研究部門)の特任助教として在籍していて、いいね!Hokudaiだと「北大の舎窓から」シリーズや今日お話しする「北大人図鑑」を担当していました。現在は、10年ほど前に立ち上げた会社の代表取締役&聴き綴り士として活動しています。聴き綴り士は、傾聴を通じてその人の価値観といった源に迫り、ストーリーやつながりを綴る「聴き綴り」を行う人です。私が勝手につくった言葉ですが(笑)

聴き綴りの具体的なイメージを掴むためにも、本題に移りましょう。北大人図鑑とは何ですか?

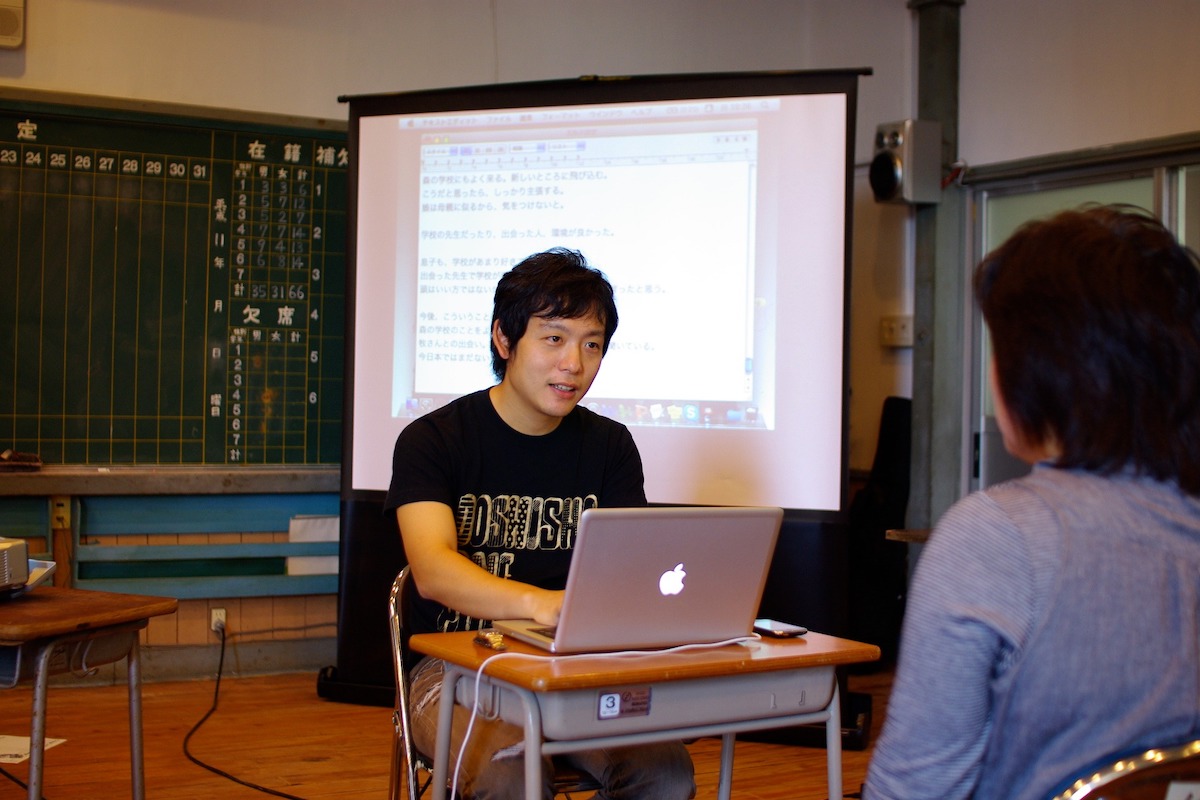

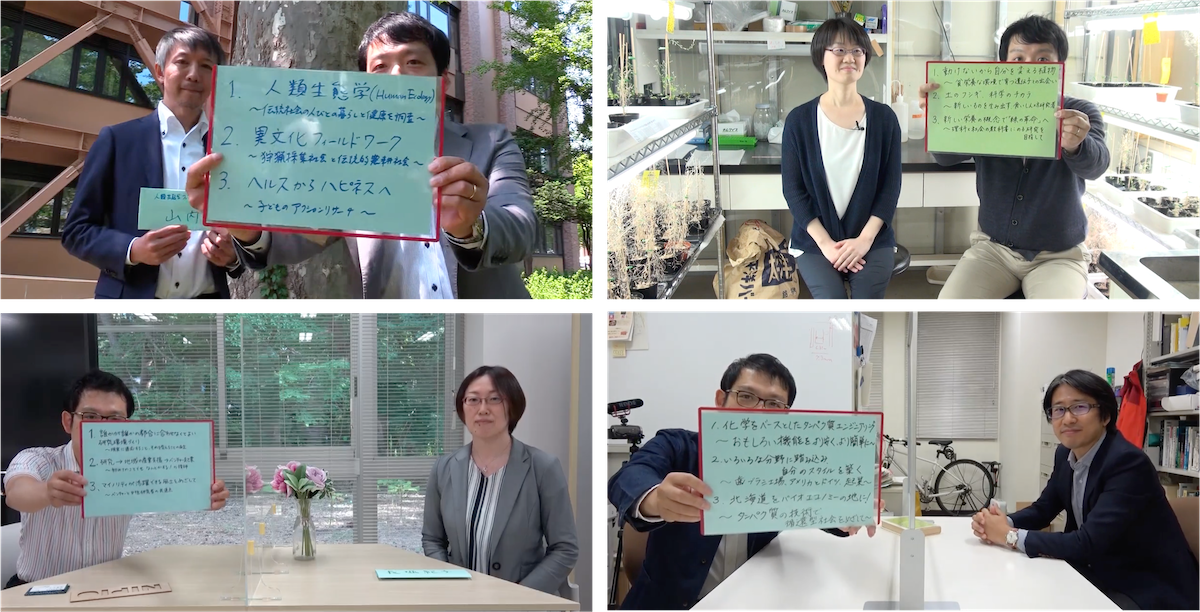

3つのキーフレーズから対談形式で北大人を紹介する、1回20分ほどの動画コンテンツです。私が関西にいたときに取り組んだ「研究者図鑑」という300日で300人の研究者を紹介したものを、「ZUKANインタビュー」という手法に体系化し、いろいろな地域で取り組んできました。それを北大でもやってみよう!というところから始まりました。実は、札幌ではご存知の方も多い「札幌人図鑑」も、研究者図鑑の暖簾わけです。

2021年度からはご縁があって、産学・地域協働推進機構が主催するオンラインイベント「考えるカフェ~研究×起業×社会」と連動した企画として、月に1本のペースで発信しています。

西尾さん個人としては、なぜこういった取り組みをされているのですか?

大学で行われているような研究はとてもハードルの高いものです。その内容だけをただ紹介しても、興味を持ってくれる分野外の方はあまりいません。ですが、紹介したい人の原点に迫るストーリーに寄せることで、そういった方々にも共感してもらえるような情報になるのです。研究者図鑑に取り組んでいてそのことをすごく実感しました。

また、従来のジャーナリズムやメディアは、社会課題に切り込んでいきますよね。私が目指しているのは、そういった西洋医学的な、患部を明らかにするという手法ではありません。社会の患部に直接的には切り込まず、社会の中で何かを前向きに取り組んでいる人だったり、魅力的な人だったり、そういった人を発掘して紹介することで、体の免疫力を高めるようなものです。「悪いところを治す」ではなくて、免疫力を高めて、血の巡りとか気の巡りのようなものを良くして、社会を元気にしていこうという東洋医学的なコンセプトなので「漢方型メディア」といいます。これもまた私がつくった言葉でして…… 私はこういう言葉遊びが好きなのかな。(笑)

関わりがないと思うような人同士でも根っこにはどこか同じ部分があるのですね。動画という形式や3つのキーフレーズも、互いに共感しうる本質に近づくためのしつらえのように感じます。

その人がその人自身の言葉で伝えてくれることを文章にするのは、どうしても難しいです。その言葉を残したとしても、話し言葉から書き言葉に変えるプロセスを経てしまうと、無機質で均一なものになってしまうこともあります。それこそ声のトーンなどは絶対に伝わりません。映像にすることで、その人の雰囲気や人柄、話す間のようなものも伝えることができます。その人がその人の声で、その人の言葉で伝えられるという点を大切にしています。この際のポイントは、必ず聞き手も一緒にカメラに映るということです。こうすると、出演者がカメラに向かって喋るのではなく、二人で何か対話しているのを横からカメラで撮るという感じにできて、カメラ慣れしていない方も喋りやすくなります。

図鑑の3つのキーフレーズは、基本的には現在・過去・未来の形にしていて、それを見るだけでなんとなくその人の概要が分かるように作っています。手書きの暖かさもありますし、「次、何を喋らないといけないんだっけ?」となったときのカンペとしても使えます(笑)

聴き綴り士の腕の見せ所といいますか、その方の源に迫るようなキーフレーズをつくるのはなかなか難しそうです。

職人技的なところがありますね。「30分くらいの話をギュッと1つの単語に詰める」ということを心がけてはいるので、事前の打ち合わせで90分くらいお話を聴いて作ります。実はこんなにガッツリやらなくても、ある程度は見せられる映像にはなるといえばなるのですが、その辺は私がついつい…… 「できるだけその人の本質の要素をぎゅっと詰め込みたい!」と、こだわってしまうのです。そういう欲張り人間なので。

最後に、北大人図鑑を通して、北大がこうなってくれたら良いなという想いをお願いします。

図鑑だけで誰かの行動変容につながったり何か生み出されたりするかというとそうではなく、それを目指すならやはりそのための場が必要だと思っていました。ですので、考えるカフェとのセットはとても面白い取り組みだと感じています。北大の中のすごく魅力的な人を紹介する北大図鑑があって、その人を中心としていろいろな参加者が集まるイベントがあって、その人たちがつながって、交流して…… そうして北大の血の巡りのようなものが良くなって、北大がもっと元気になってくれたら良いなと思います。

ありがとうございました!

北大人図鑑は以下のリンクよりご覧いただけます。本記事の文章では伝わりきらない西尾さんのお人柄なども併せてお楽しみください。

北大人図鑑と連動している考えるカフェについてはこちらの記事をご覧ください

- 【チェックイン】#155 研究×起業×社会、みんなで「考える」カフェ(2021年10月29日)