北大テックガレージは、学生のモノづくりのプロジェクトを支援するプログラムです。2021年8月の夏休みから始まり、今年の春休みには2回目となるSpring Founders Program02(SFP02)が開催されました。採択された7チームは、独自のアイディアを基に、2か月をかけて自分たちが本当に欲しいと思うプロダクトを開発しました。

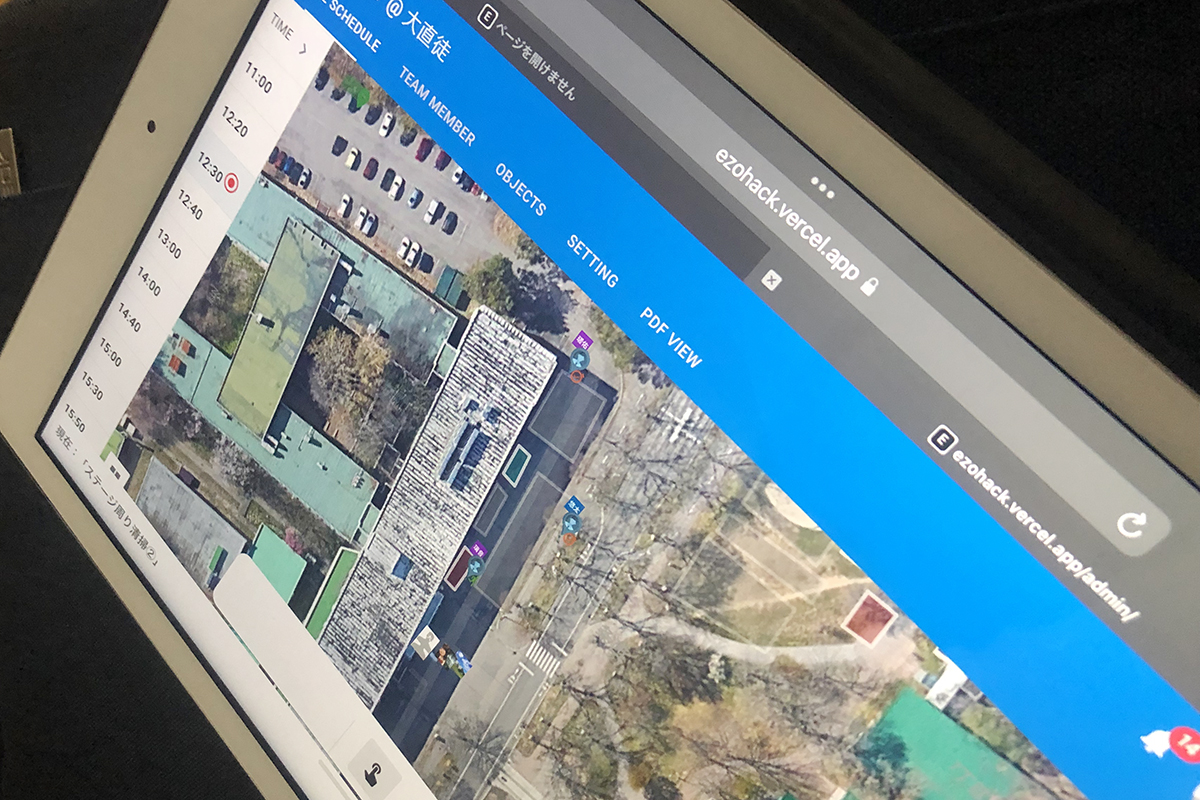

その中の一つが、情報科学院修士1年の阿部優樹さんと辻口 煇さんが開発した「祭り運営を支援するアプリケーション」です。このアプリケーションは今月3日から5日まで開催された第64回北大祭の運営に用いられました。今回、お二人にSFP02でのプロダクト開発の様子や、北大祭での実証実験についてのお話を伺いました。

【千脇美香 ・ 産学・地域協働推進機構 産学協働マネージャー/いいね!Hokudai特派員】

お二人の開発した祭り運営を支援するアプリケーションですが、このアイディアを思いついたきっかけは何ですか?

阿部さん:僕は、サークル活動で北大祭のYOSAKOIソーラン会場や多くのイベントや祭りの運営を経験してきました。その運営の過程では、毎年同じような資料や計画書を作成する必要があります。当日も運営者はずっと、スマートフォンを握りしめて他のメンバーとの連携に追われています。その行為自体に、なんとなく運営側が損をしているのでは?といった感覚を覚えました。その経験から、祭り運営にもっと楽で気軽に参加できるものにして、祭りを楽しむ余裕を作り出す、そんなアプリケーションがあったらいいなぁと思ったのが開発のきっかけです。

テックガレージへ参加した理由などはありますか?

辻口さん:阿部君とはよく一緒にご飯を食べたり、授業を受けたりする仲の良い友人です。お互いを信頼している関係だから、阿部君のアイディアを一緒に実現したいと考えました。それと、僕は人との関わりが好きなんです。今住んでいるアパートの1階にあった飲食店に近所の町内会の人が集まることが多くて、町内会の会議に参加して、ボランティア活動などをよく行ってました。お祭りのアプリが地域のためになるという阿部君のアイディアに共感したのが、このプロジェクトへの参加の動機です。

阿部さん:辻口君はお祭りという共通の興味領域とこのプロダクトに必要な最適化技術の知識がありました。僕はテックガレージの第1回目、SFP01に参加した経験から、この開発を進めるための開発資金がもらえることを知っていました。その開発資金でプロトタイプを作ることや、期間中にユーザーインタビューをしなければならないことなど、開発のための一歩を踏み出しやすい環境が整っていることを知っていたのが大きな理由です。

テックガレージに参加してどうでしたか?

阿部さん:テックガレージでは、とにかくプロトタイプを作ること。それをユーザーに持っていくことが大切だと教わりました。とりあえず自分で迷わず作ってみる。次に作ったものをユーザーに実際に触れてもらい、意見をもらって観察する。すると、次にやることが生まれてくる。テックガレージでは、このループを大切にしていました。これはテックガレージ終了後も変わらず、二人のチームの方針・軸として機能しています。あとは、ユーザーの声を聞きすぎないということです。特定のユーザーの要望を、そのまま機能に追加していくと、時間も開発力も足りません。自分たちのプロジェクトであることを常に意識して、開発を進めることを学びました。

その他には、SFP期間中に毎週行う定例会での学びも生きています。定例会でレクチャーを受けたインタビューのコツや動画作成の方法は今でも活かしています。特に定例会で使用したインタビューのテンプレートは現在もそれを基に、インタビューの構成を考えています。

テックガレージ終了後も開発を続けていたかと思います。その中で今回の北大祭での実証実験はどのような挑戦になりましたか?

阿部さん:今回の挑戦を経て、「どんどん触ってくれ!」という自信がつきました。これまでは人に自分の作ったものを触れてもらうことに怖さや不安を感じていましたが、初めて作ったアプリが大きなエラーもなく、動き続けてくれたことは大きかったです。

これは、北大祭の方々の協力のおかげです。実験では実際にユーザーに触れてもらうことで、「ここめんどくさい!」とか、「こういう機能欲しい!」という体験をたくさんしました。それは、ユーザーの声を聞いて、何が本当に必要で、どこを改良して作ればいいのかを見極めて作ることが重要だという経験になりました。

今後のプロダクト開発にとっても、力点を置くところや大切にするところを見出せました。テックガレージの定例会のゲスト講師から頂いた「課題とそれを解決するためのコードを打つ手が止まらない限り、開発は死なない」という言葉通り、新しい指針と新しい改善点を新鮮な感覚で得られたことは本当に良かったです。

北大祭での実証実験は、北大祭の実行委員の方々の協力なしには実現できなかったと思います。この実証実験で得た経験をどう活かしていきたいですか?

阿部さん:プロダクト開発を進める中で、なんとなく、北大祭で実証実験したい感覚はありました。それを実行委員の方に伝えると、興味を持ってくれて話しが進みました。

4月からプロトタイプに触れてもらい、毎週アドバイスをもらって改良を行いました。中心的に協力してもらった実行委員の二宮さんからは、当日の人の動きが可視化できてよかったという言葉を頂けて本当に嬉しかったです。ただ、今回は高等教育推進機構前のステージ部分のみだったので、もっと全体の運営にも使えるとよかったといった言葉もいただきました。今後は一つのイベントで全体の運営に使うことに挑戦していきたいです。

それと、北大ではITスキルを持っている人たちが、北大の外でその技術を披露している人が多い気がします。僕たちのような運営アプリではなくても、Webサービスや北大祭をロボットで盛り上げるなど、北大祭が技術プロジェクトの披露や実験する場になって、北大生のIT好きと北大祭のコラボが活性化して欲しいなと思っています。

最後にお二人の今後についてお聞かせください

辻口さん:現在のプロダクト開発地点は自分たちにとってはまだまだ途中段階です。やらなければならないことが無限にあります。このアプリケーションが世の中の祭りのデファクトスタンダードになるように開発を進めたいです。

阿部さん:アプリのおかげで祭りの日くらいは、みんなでどんちゃん騒ぎができるようになりたいです(笑)。そして、祭りを通じてみんなの楽しい空間をどうデザインするのかをもっと考えていきたいです。

ありがとうございました

北大テックガレージは現在SFP03の参加者を募集中です。締め切りは7月11日。自分のプロダクト開発に挑戦したい学生の方は必見です。