起業、という形で研究で得られた知と社会をつなごうとしている研究者がいます。

安東義乃さんは、学術研究員として北方生物圏フィールド科学センターで外来植物に集まる昆虫の生態と進化について研究をしながら、同じく学術研究員として勤務する風張喜子さん、權台五さん、寺田千里さん、井上貴央さんとともに合同会社・エゾリンク(EzoLin-K)の起業に向けて準備を進めているところです。

大学の研究者と一口に言ってもその雇用形態は様々です。

今回は期限付きで雇用されているポスドクと呼ばれる研究者が、研究成果を社会に還元しながら、かつ自分たちの研究活動を継続できるような安定した環境作りを目指す活動について取材しました。

【森沙耶・北海道大学CoSTEP】

会社を立ち上げてどのような活動をしていく予定でしょうか?

主な活動の一つ目は大学の研究成果の社会への還元です。一般の方々に、質の高いさまざまな環境教育プログラムをお届けします。また、研究成果の持続的な社会還元のためには、大学の研究力も大切です。近年は、教員はさまざまな業務のために大変忙しく、研究に専念できる時間が限られています。

そこで、二つめの活動として、教員の負担軽減による研究に適した環境づくりや学生の教育をお手伝いする「研究力アシスト」を考えています。この活動を通じて地域社会をリードする人材が生まれれば、大学の研究はさらに波及効果を持ち、持続的な社会へとつながるはずです。

確かに研究の時間が確保できない、という声はよく耳にします。教員のアウトリーチ業務を少し引き受けながら、大学と社会をつなぎ研究力を強めていく、そういった循環が大事なのですね

この活動を持続的に行うために、合同会社・エゾリンク(EzoLin-K)として2023年春の創業を目指しています。現在は、環境教育・研究力アシストのフィールドとして、北海道大学研究林との連携体制を整えつつあります。

起業を目指すことになった背景について教えてください

私たちはポスドク(期限付き雇用の研究者)です。生態学、行動学、遺伝学、エネルギー工学などの分野でそれぞれの研究をしてきましたが、自分たちの専門知識や技術・経験を活かして社会に貢献したいという共通の思いがあります。

わたしたちの中には、研究の世界に身を置きたいという意思があっても、育児や生活事情、ポストがないなどさまざまな事情により、フルタイムで研究を行えない者がたくさんいます。そのような多様な生き方を選んでも、自分たちの能力を最大限に活かして社会に貢献し、安定した身分や生活・研究環境を確立したいという切実な願いがあります。

研究者の社会貢献はいろいろですが、私たちは社会と大学の間に立って、正しい知識と環境リテラシーをもって行動できる人材を育てる好循環システムを作ることで、SDGs達成に貢献したいと考えています。

すでにエゾリンクとして行った活動もあるそうですね。参加した方の反応はどうでしたか?

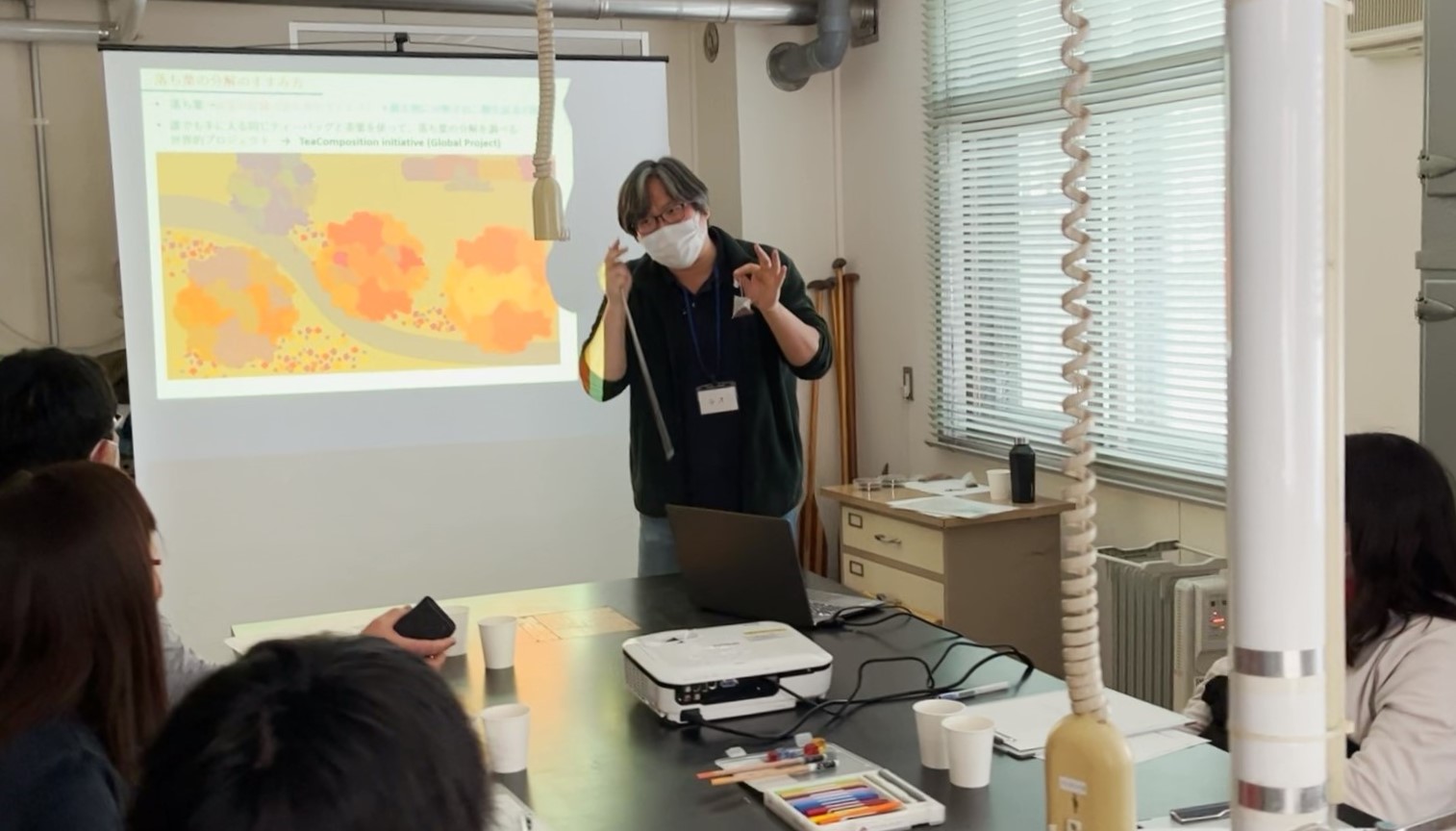

12月19日に私たちのデビュー環境学習イベント「落ち葉と私たちの運命は?」を札幌研究林で森林圏ステーションと共催で開催しました。日頃落ち葉を気にすることは少ないかもしれませんが、植物は落ち葉を介して炭素を土壌に貯蔵するだけでなく、再び二酸化炭素として炭素を大気へ放出する役割をもっています。二酸化炭素濃度の上昇が主な原因の地球温暖化を考えるとき、植物が落ち葉を介して行う炭素の放出が貯蔵能力を上回らないことが重要です。

このイベントではゲームや顕微鏡での観察を織り交ぜながら、炭素循環のプロセスやその中での植物の役割を楽しく学べる場を作りました。最後に「地球温暖化の解決策は?」など、正解がわからない大きな問いについて、いろいろな観点から議論が繰り広げられました。

これからの活動予定はどのようになっていますか?

今年度は、1月より毎週1回の一般の方向けの札幌キャンパスツアーなどのイベントも予定しています。

今後、観光要素を取り入れた自然体験・ツアーや、より深く自然や自然環境を理解したい人に向けての教育・研修プログラムなどを用意していき、多様な学びの機会を提供していきたいと考えています。

研究者として今まで蓄えてきたスキルを生かしながら大学と社会の潤滑油として知を地域へ還元していく、これからのキャリアパスの一つとしてロールモデルとなりそうですね。貴重なお話をありがとうございました。