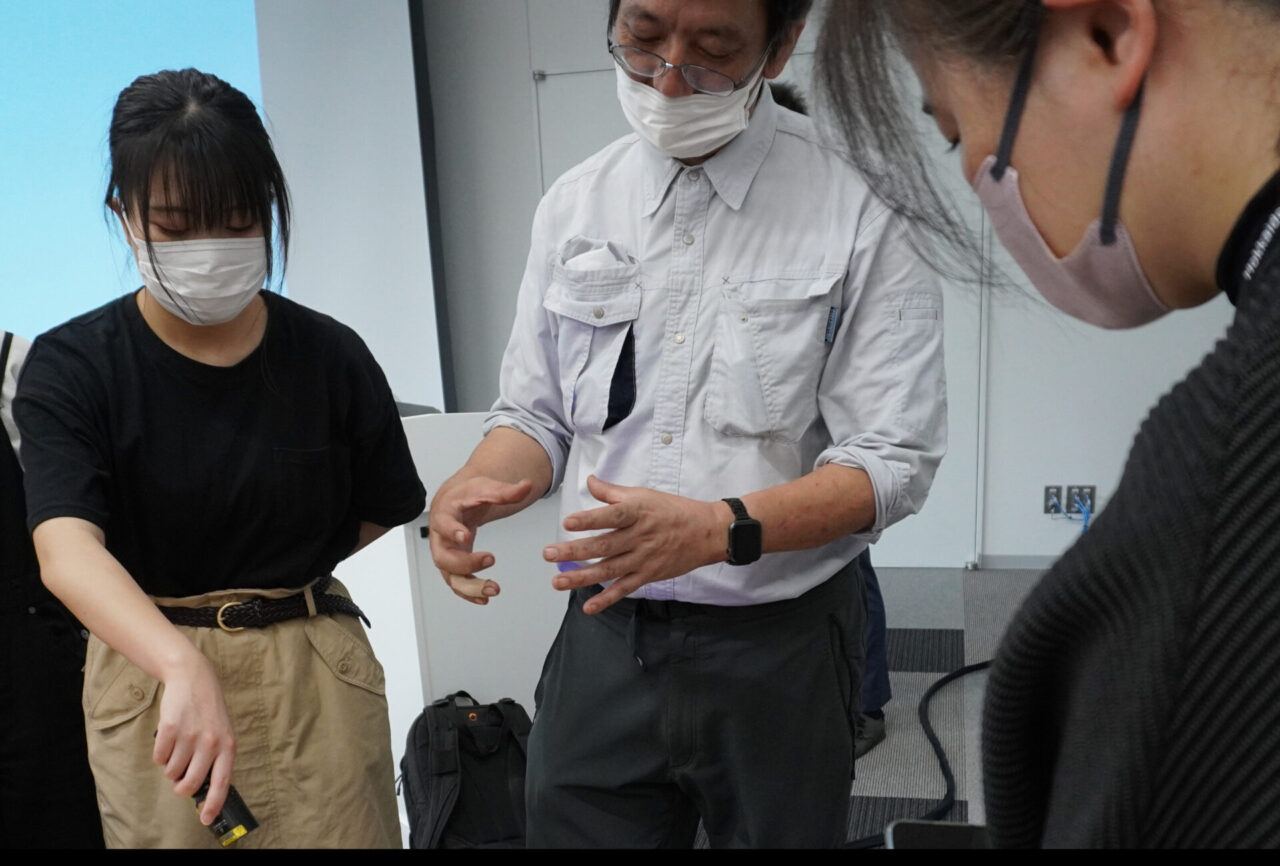

7月6日の午後、札幌の北キャンパスに新築されたICReDD棟4階の講義室。集まった人々が紫外線ライトを手に、机のまわりを取り囲んでいます。近寄ってみるとそこにはいくつかの鉱物標本が並んでおり、紫外線をあてると表層で光る黄色のつぶつぶや、鉱物の中で光る結晶が見えました。これらの鉱物は、北海道石が含まれるオパールです。

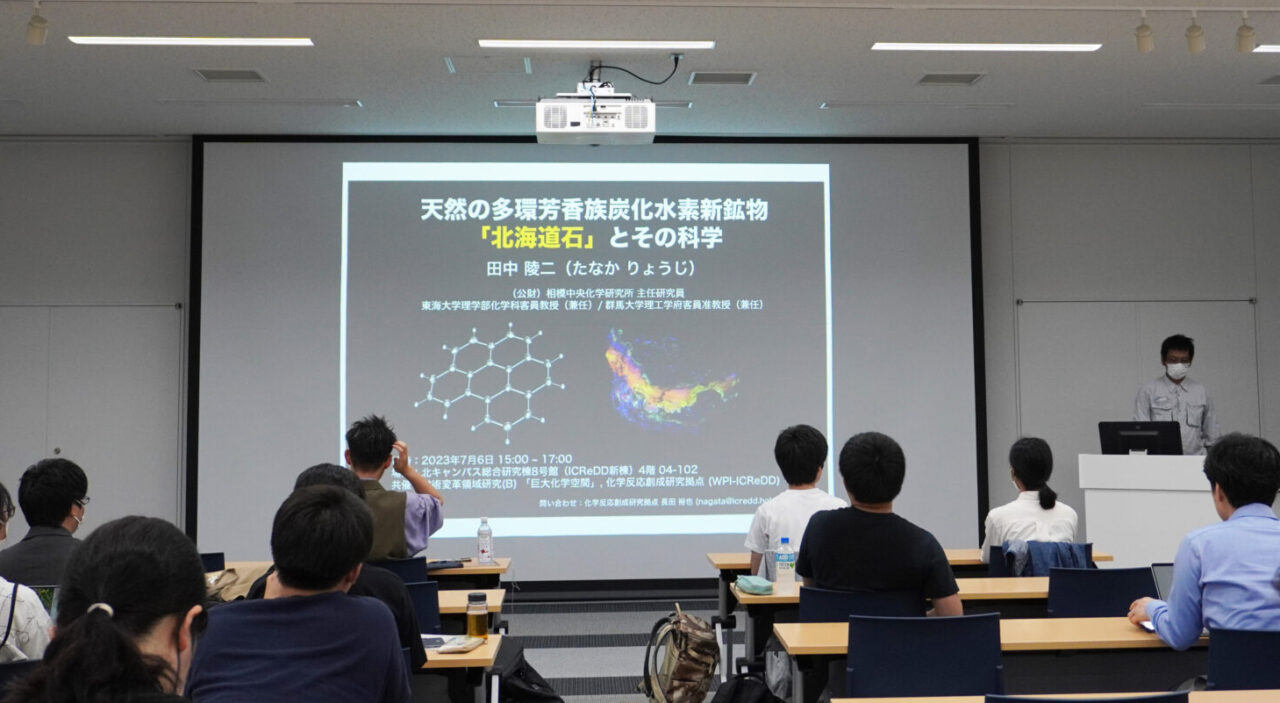

この展示は、北海道石を発見した研究グループのお一人である田中陵二さん(相模中央化学研究所 主任研究員)を招いた講演会『天然の多環芳香族炭化水素新鉱物 「北海道石」とその科学』にともなって開催されました。講演を企画した長田裕也さん(ICReDD 特任准教授)によれば、北海道石の生成メカニズムの理論的解析について共同研究をしている縁で、今回の企画が実現したといいます。ICReDD棟で行われた展示と講演会の様子をお届けします。

【福浦友香・北海道大学CoSTEP】

北海道石、その命名の由来

北海道石(学名:hokkaidoite)の名前は、北海道で発見されたことはもちろん、北海道の産業と結びついた由来でもあり、道産子そのものも意味して付けられたことを、田中さんは講演で語りました。

北海道石は、道内の離れたふたつの地域で発見されたため、北海道というくくりでまとめた方が良いということと、石炭に代表される化石燃料の資源開発が行われてきた北海道で、新鉱物が植物化石由来の有機物であるということも命名の際のポイントとなったそうです。また、鉱物の学名は、ラテン語で「石」を意味する「ite」を語尾につけます。実は、hokkaidoiteは「道産子」を示す英単語でもあります。北海道石という一見シンプルな名前が、地理的、産業の歴史的な背景、英単語という要素が幾重にも結びついて命名されたのです。

そもそも北海道石とは?

北海道石は、有機物の組成を持つ鉱物です。具体的には、炭素と水素だけからなる有機化合物「ベンゾ[ghi]ペリレン」からなるレモン黄色の柱状結晶です。北海道石の発見が大きなニュースとなった理由にこの有機化合物の鉱物だからという点があります。一般的に、有機化合物の鉱物は結晶化が起こりにくく、熱安定性に乏しいことから珍しいとされていて、現在認定されているのは65種しかありません。鉱物として世界で認定されているのが約6,000種であることから、有機化合物の鉱物は全体の1%程度であり、まだまだ研究の発展の可能性がある分野であることがうかがえます。

実は、2014年頃から北海道の鹿追町では紫外線を当てると光るオパールが見つかっていましたが、光る原因とその組成は明らかになっていませんでした。今年5月の学会で発表された田中さんらの研究の結果、蛍光の正体は、紫外線で光る特徴を持つベンゾペリレンの天然結晶であることがわかったのです。

北海道石とICReDDのつながり

今回の講演会の主催はICReDDですが、ICReDDが北海道石の研究をしているわけではありません。しかし、有機化合物が生成される過程を明らかにする、という点において田中さんの研究と関連があるのです。田中さんはICReDD同様、実験を主とする有機化学の研究者であるとともに、野外調査も行う鉱物学にも造詣が深く、調査の様子や、石頭ハンマー、UVライトや熊スプレーといった装備も講演のなかで紹介されました。研究の分野や手法が多岐に渡りますが、ICReDDはそれをつなぐ場だということがわかります。

一方のICReDDの長田さんは、未知の巨大化合物の集まりの中から、有用な化合物を効果的に選び出す手法について研究しています。その専門性を活かし、計算化学と合成化学の手法を組み合わせて、北海道石の生成メカニズムを推定しようとしています。

有機鉱物は、解明されていないことが多い研究領域であるといいます。こうした状況を背景に、北海道石の研究は、有機化学や無機化学、そして地球化学といった複数の研究領域を横断し、有機化合物について明らかにする「有機地球化学」の分野を促進していく存在ともいえます。

今後の解明に期待

参加していた方にお話を伺いました。農学部の学生さんは「自分が住んでる北海道で見つかった新しい鉱物に興味があり参加しました。北海道石がどんな性質を持つのかを知ることができました」とコメントしました。複数の研究領域を横断するICReDDの特徴を生かし研究が促進され、北海道石や有機化合物についてさらに解明されるでしょう。

今回紹介した研究成果は、以下のプレスリリース・要旨にまとめられています。

- 田中陵二・石橋隆: 2023「新鉱物「北海道石」を北海道の2産地から発見」相模中央化学研究所・東海大学・大阪大学プレスリリース(2023年5月22日)

- 田中陵二・長田裕也・井上裕貴・石橋隆・萩原昭人: 2023「北海道鹿追町で産する多環芳香族炭化水素鉱物類のキャラクタリゼーションとその成因」『第40回有機地球化学シンポジウム要旨集』2.

- 井上裕貴・田中陵二・石橋隆・萩原昭人: 2023「熱水性金属鉱床中に産する多環芳香族炭化水素鉱物」『第40回有機地球化学シンポジウム要旨集』3.

- 石橋隆・田中陵二・萩原昭人・井上裕貴: 2023「北海道鹿追町然別産の多環芳香族炭化水素鉱物を包有する蛍光性オパール」『宝石学会(日本)講演会要旨』6

ICReDDを紹介しているこちらの記事もご覧ください。