CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

第八弾は医学研究院の福津佳苗さん。

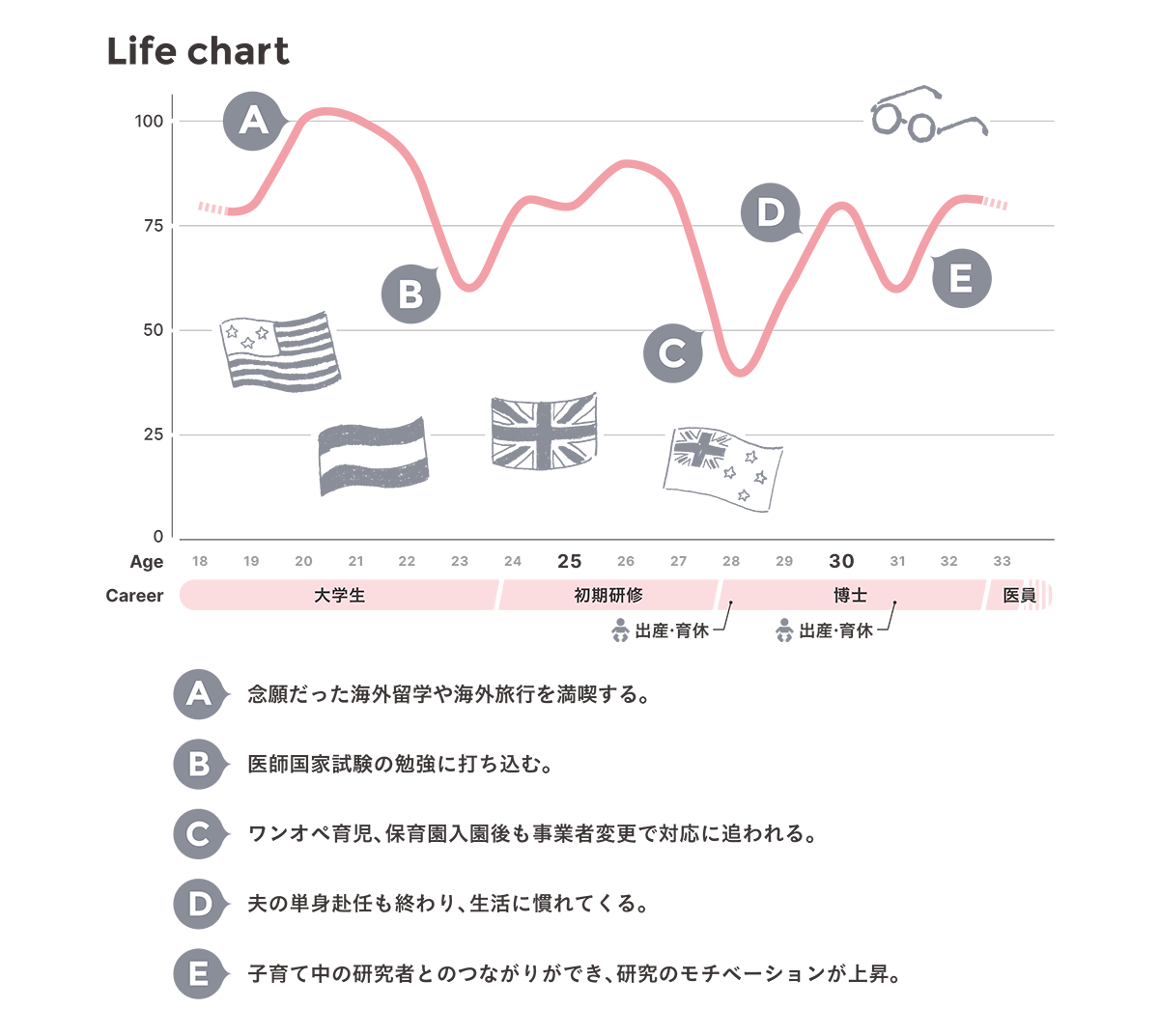

福津さんはこの春博士課程を修了し、現在二人のお子さんを育てながら眼科医としての仕事と研究を両立しています。ワークライフバランスに悩みながらも、学生時代に経験した短期留学や海外研修で得たかけがえのない経験からお子さんを連れて研究留学に行くことを目指しています。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

母の姿を見て志した眼科医

小児科医の父と眼科医の母のもとで育った福津さん。「開業医の母はいつも患者さんの話を親身に聞いていて、ご家族の話など症状以外のことでもじっくりと聞いていました」自身も医師となった今、それが当たり前ではないことに気づいて「改めて母の偉大さを感じました」といいます。そんな母に日ごろから「医者っていいよ。ありがとうって言われる職業ってあんまりないんだよ」と聞かされていた福津さんは自然と医師の道を志すように。「今思えば母なりの洗脳だったのかもしれないですね」と笑います。

医学部を卒業し、医師国家試験合格後の初期研修では数カ月単位で様々な科を回り研修を受けます。そしてその後の後期研修では北大の眼科医局に入局。他の科も考えましたが、迷ったときに決定打となったのは選択肢の多さでした。「子どもがいる状態でも勤務医として働き続けられるだろうし、母のように開業医としても働ける。研究も続けられるだろうし、留学もできるかもしれない。女性で医師として進むときにどれも無理なく選択できそうだと感じたのは眼科でした」と話します。

英語で他国の人とコミュニケーションできる喜びを知って

元々英語が好きで国際交流や海外留学に興味があった福津さん。大学2年生の時にニューヨークへ短期留学、他にもウィーン大学の眼科を見学したり、医学教育振興財団が主催する英国短期留学フェローシップという臨床実習のプログラムに参加したりと精力的に海外へ足を運びます。

また、若者を対象とした国際的なバスツアーであるコンチキツアー1)で3年生の時にはヨーロッパ各国を、4年生ではアメリカを回ります。「このときにできた友達とペルーにも行きました。お互い子どもが産まれたりして環境は変わりましたが、今も交流は続いています」と話します。

初期研修を終え、後期研修に入るタイミングで結婚。将来もしも留学するなら博士号を取得して研究留学したいと考え、北大の眼科医局で大学院に進学することを決めます。「最初の動機は留学のためでしたが、入ってみると研究はとても面白くて、また研究を通じて知り合う人との交流は留学の時に感じたワクワク感に通じるものがあります」と話します。

大学院入学と同時に出産、夫の単身赴任の中始まった子育て

大学院入学とほぼ同時に第一子を出産。このとき夫は札幌から離れた町で単身赴任中だったため、ワンオペ育児がはじまります。「実家にしばらくいることも考えましたが、母は今も眼科医の仕事を続けていますし、祖父の介護も重なり早々に自宅へ戻ることにしました」しかし、はじめての子育てで一日中子どもと1対1で家の中で過ごすのが辛い時期だったといい、「言葉も通じないので、なんで泣いてるんだろうとか子どもも自分も寝られない時間がただただ過ぎていくのが辛かったです」と振り返ります。

半年間の休学の後に、4カ月で保育園に入園、福津さんも復学します。子どもと二人きりの環境から自分の研究の時間が持てたことで精神的にも良かったといい「保育園ってありがたいな」と強く感じたといいます。

とはいえ、子どもが発熱し予定していた実験が行えないことも間々あり、そんなときは研究室の先輩方に助けられたといい「妊娠を伝えたときも喜んでくださって、産まれてからも子どもが熱を出すたびに実験を変わってくださったり、予定を変更していただいたりと本当にありがたい形で支えていただいています」と、研究室の先輩方の理解がはじめての育児と研究の両立を支えていたと話します。

その後も大学院在学中に第二子を出産。このころには夫の単身赴任も終わり、家族4人での生活がはじまります。「子どもが熱を出したときに、自分が休むのは仕方がない」と以前は思っていた福津さんですが、あるとき夫に休めないか聞いたところ、外せない会議があると断られ「でも私だっていつも打ち合わせや会議、色々な予定をリスケしてもらってやりくりしているんだよ」と話すと、夫はそのとき改めて妻側がこれまで仕事の予定を調整していたことを認識したようで、それからはなるべく互いの状況を言葉で伝えるように心がけていると話します。

今も急な体調不良や発熱で対応を迫られることは多いといいますが、「今はもしかしたらこれから熱が上がりそう、みたいなときもお互いのスケジュールを確かめて対応できるようにしています」と対応のしかたも確立できてきたそうです。しかし2人とも休めない時には祖父母や親戚を頼らせてもらうことも多々あり、「大げさじゃなく周りの人々に助けられて生き延びています」と話します。

保育園の入札制度は誰のためのもの?

第一子出産後、子どもが4か月の時に復学。学内の保育園に入園しますが、そこで半年後の年度替わりには事業者が変わることを知らされます。転園を検討し、複数の園の見学や手続きなどに追われつつも、なんとか希望していた学内の他の保育所に入ることが決定。

「北大は保育所施設が充実していて本当に助かっています。今の保育所は親戚のおうちに預かってもらっているような温かい雰囲気がとても良くて、他の保護者の方とも自宅にいるよりいい経験をしているよね、とよく話しています」

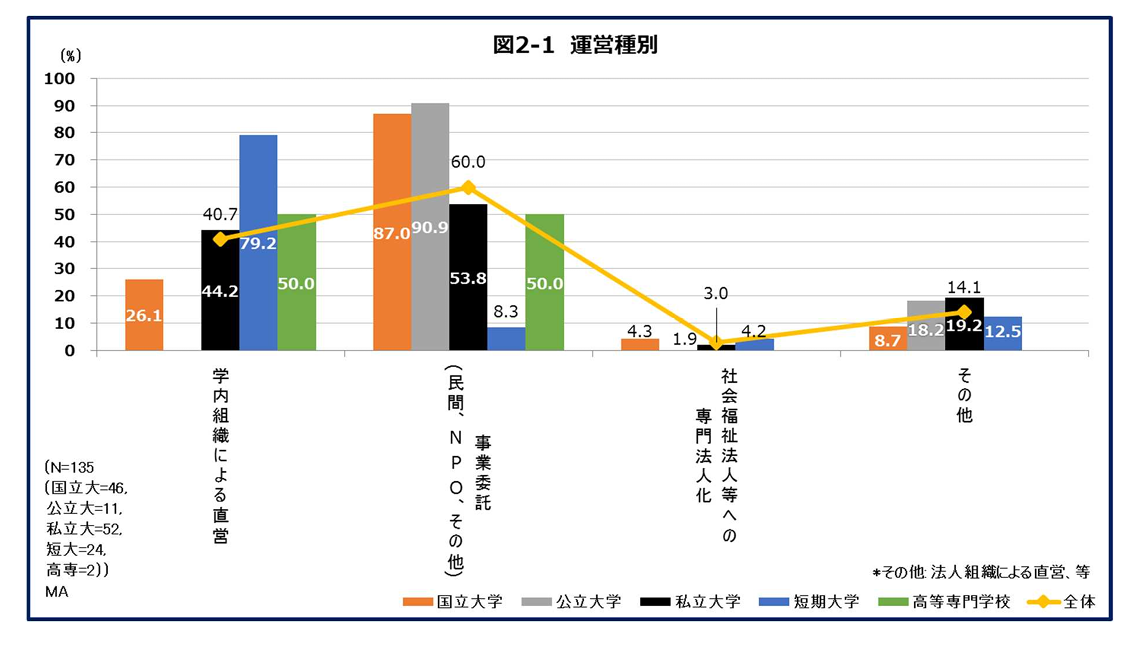

今もその保育所に子ども二人を預けていますが、3年ごとに行われる入札2)で事業者が変わる可能性があるということで、やっと慣れてきた保育園の環境が、入札により保育士も園の方針も仕組みも変わってしまうかもしれないという不安を抱えています。

「学内施設ということで保育所の運営委託者は公募型企画競争方式という入札の下、決まります。3年という短期で入れ替わりの可能性があることは、通う子どもたちに影響はないのかとても心配です」と、同じ不安を抱える保護者から成る父母会で、現在3年である委託期間の妥当性を含めこれからの学内保育所について考える枠組み作りができないかと思案を重ねています。

仕事、研究、育児をしながら目指す海外留学の夢

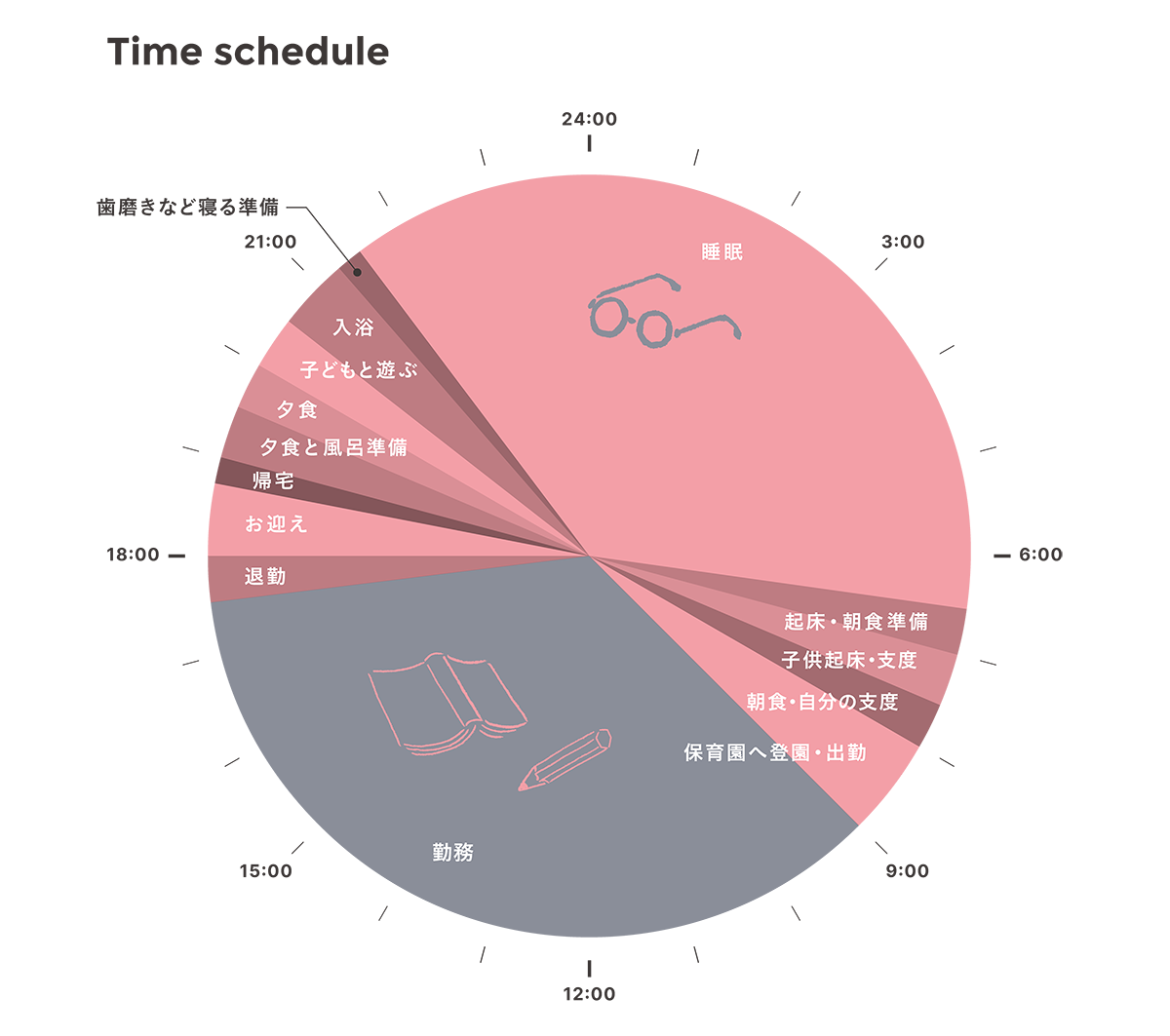

博士号を取得し約半年。大学院生の間は研究に専念することができていましたが、今は外来での診療や市外の病院への外勤が週の半分以上を占めているため、研究にかけられる時間は各段に減ってしまったといいます。「診療は医師としての根幹ですし、まだまだ勉強し続けたい。でもどうしても論文執筆や発表準備の時間を確保したくて、週末に子どもを夫にまかせてカフェにこもって作業することも度々あります」と福津さん。こういった経験からも、今はライフワークバランスをどうとっていけばいいのかが課題だと話します。

博士課程最終年度には研究者を目指す優秀な女子学生に贈られる北海道大学大塚賞を受賞。福津さんは「自分の力で達成したことは何一つなくて、すべて理解して支えてくれる周りの皆さんのおかげです」と話します。大学院進学を考えている人には「子育てしながら大学院で研究をすることは一見すると大変なことに思えますが、両立できることだと感じているので、よほどの障壁がない限り進学することをお勧めしたいです」と話します。

博士号取得の当初の目的であった留学について、二人の子どもを連れて留学するのは絶対に無理だろうと思っていたとのことですが、あるとき学会で知り合った先生からアメリカに3人のお子さんを連れて単身留学している医師の方を紹介してもらいました。聞いてみると他にもそういう先生方がいるとのこと。「勇気が持てました」と話します。

「好奇心が強い性格なのでそれを向ける先を持っていることは大事だと思っています。人生一度きりなので後悔しないように進んでいきたいです」と笑みをこぼす福津さんの目は輝いていました。

FIKAキーワード 【大学の保育所運営】

注:

- コンチキ(Contiki)とは、ニュージーランド先住民マオリ族の言葉で”仲間”。18~35歳しか体験できない異文化交流バスツアー。

-

入札とは国及び地方公共団体が業務委託等を発注する際に、公正に業者選定をするための制度。