北大祭では、メインストリートや各学部祭が注目を集めますが、実は札幌キャンパスの北の方でも、興味深くてワクワクする展示が行われていました!

今回はそんな北キャンパスの見どころの中から、低温科学研究所(低温研)を中心に紹介します。

普段は立ち入ることができない低温科学研究所ですが、大学祭期間中は特別に一般公開がされており、展示が盛りだくさんでした。

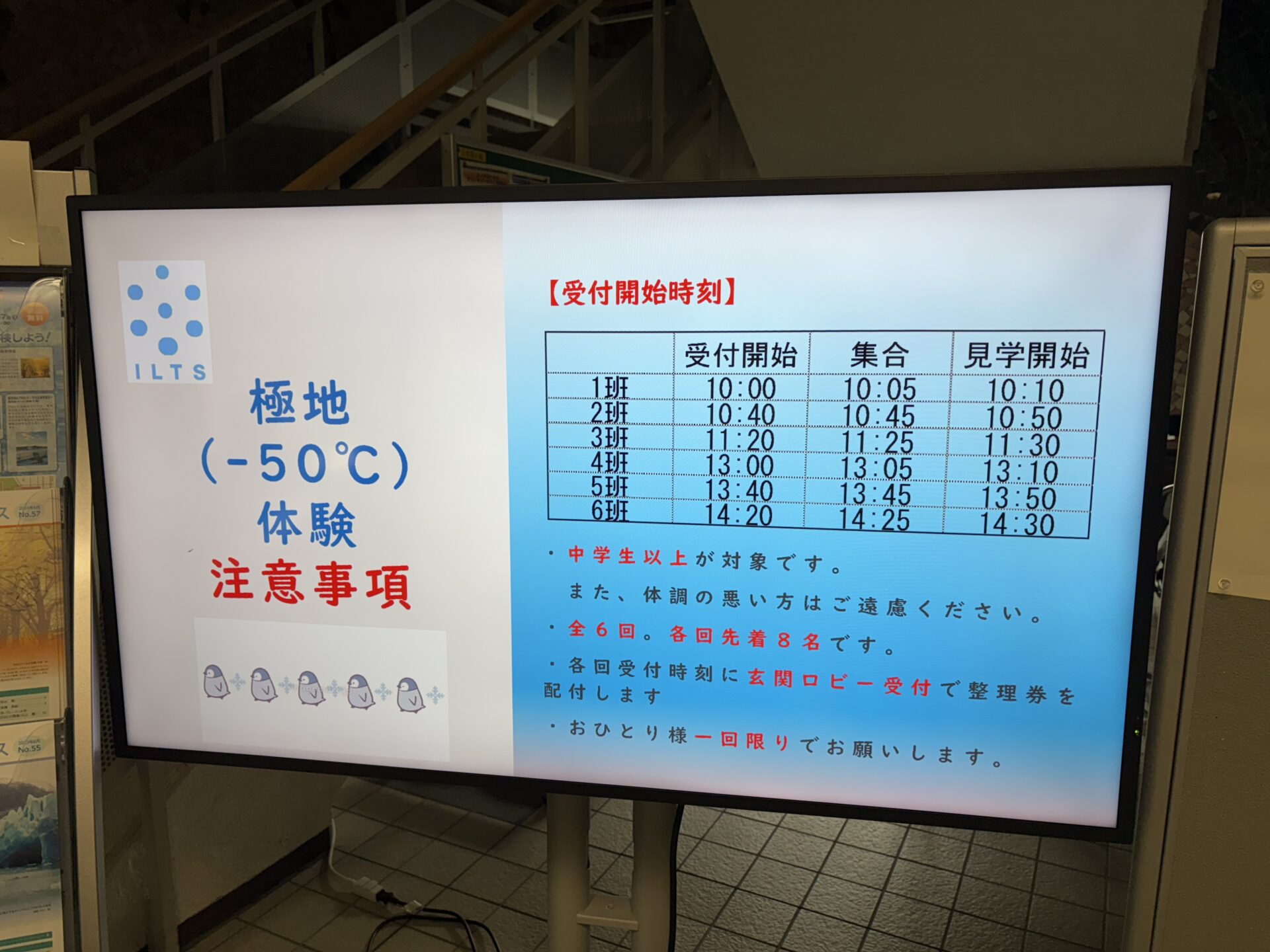

入口でまず目を引くのは、「極地(-50℃)体験」の文字。

案内にしたがって研究所内を進んでいくと、研究で使用されている実験装置や、低温科学にまつわるさまざまな展示を見ることができました。

「低温」というキーワードが、こんなにも幻想的な風景と結びついていると知り、感動しました。美しい写真たちを眺めながら3階に上がると、たくさんの研究展示や体験実験ができるブースを発見しました!

雪の結晶は生きている?

雪の結晶構造について研究をしている長嶋剣さん(低温科学研究所、助教)にお話をうかがいました。

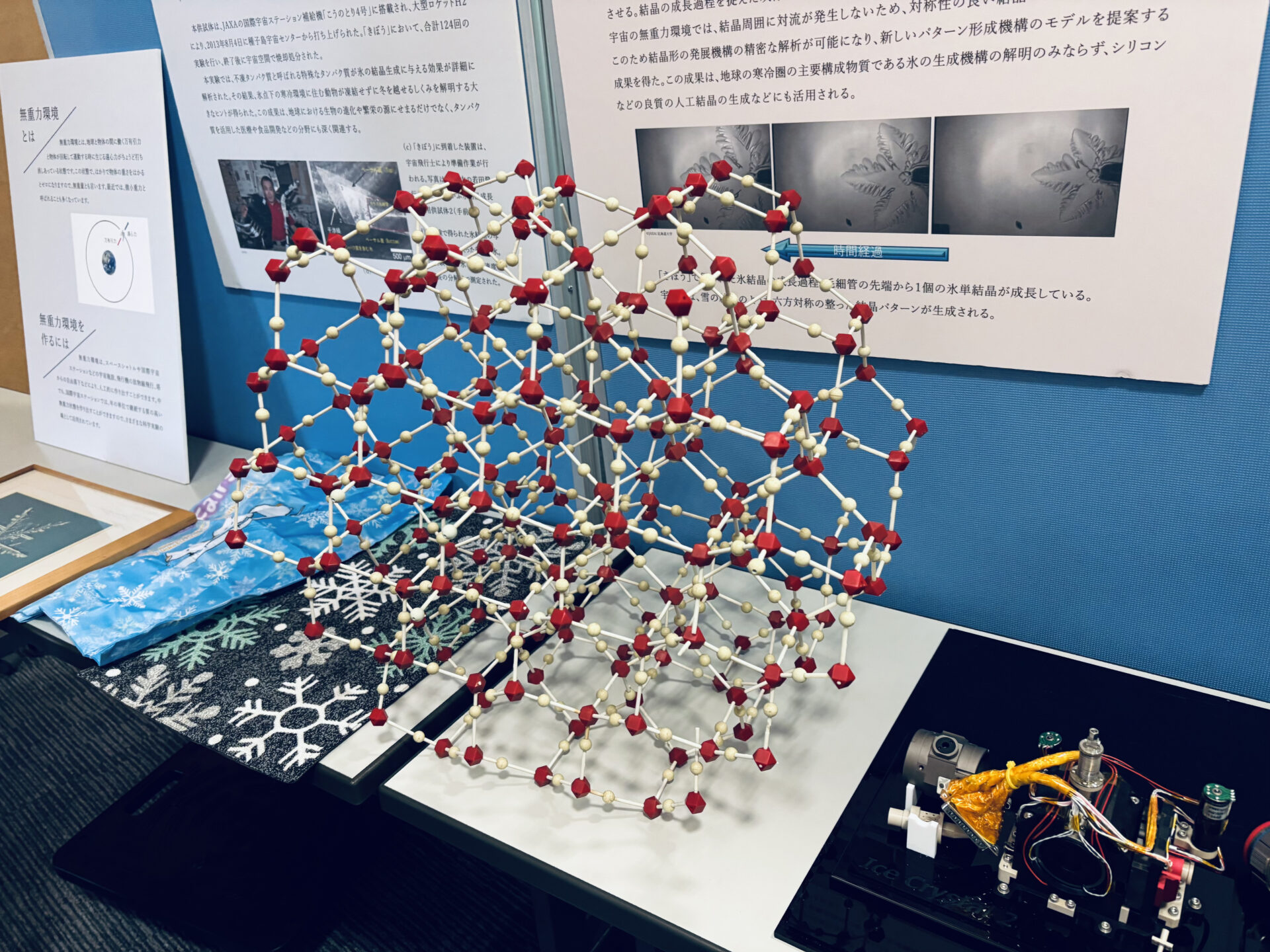

長嶋さんの研究グループでは、雪の結晶を凍らせて、その構造を観察する実験を行っています。その中で、実際に国際宇宙ステーション(ISS)で氷の結晶を作る実験も行いました。

なぜ、わざわざ宇宙で雪の結晶を作るのでしょうか。

「地球上では重力の影響により、きれいな雪の結晶構造を作るのが難しいです。一方、ISSでは、重力の影響を受けないきれいな雪の結晶が作れます。そうすることで、より研究対象として扱いやすい理想的な雪の結晶を得ることができます」と説明してくれました。ブースには、実際に使用されたISSの実験装置も展示されていました。もともと、実験装置は、実験終了後、大気圏で焼却する予定でしたが、装置に不具合が生じたため原因究明のために持ち帰ることになりました。装置の不具合によって、結果的に北大祭で展示できたというのは怪我の功名ですね。

雪の結晶構造は木の枝状になっていることで有名ですが、シリコンや金など他の物質の結晶でも同様の構造をしています。そのため、雪の結晶構造を研究することで、他の物質の結晶構造の研究にも役に立つそうです。

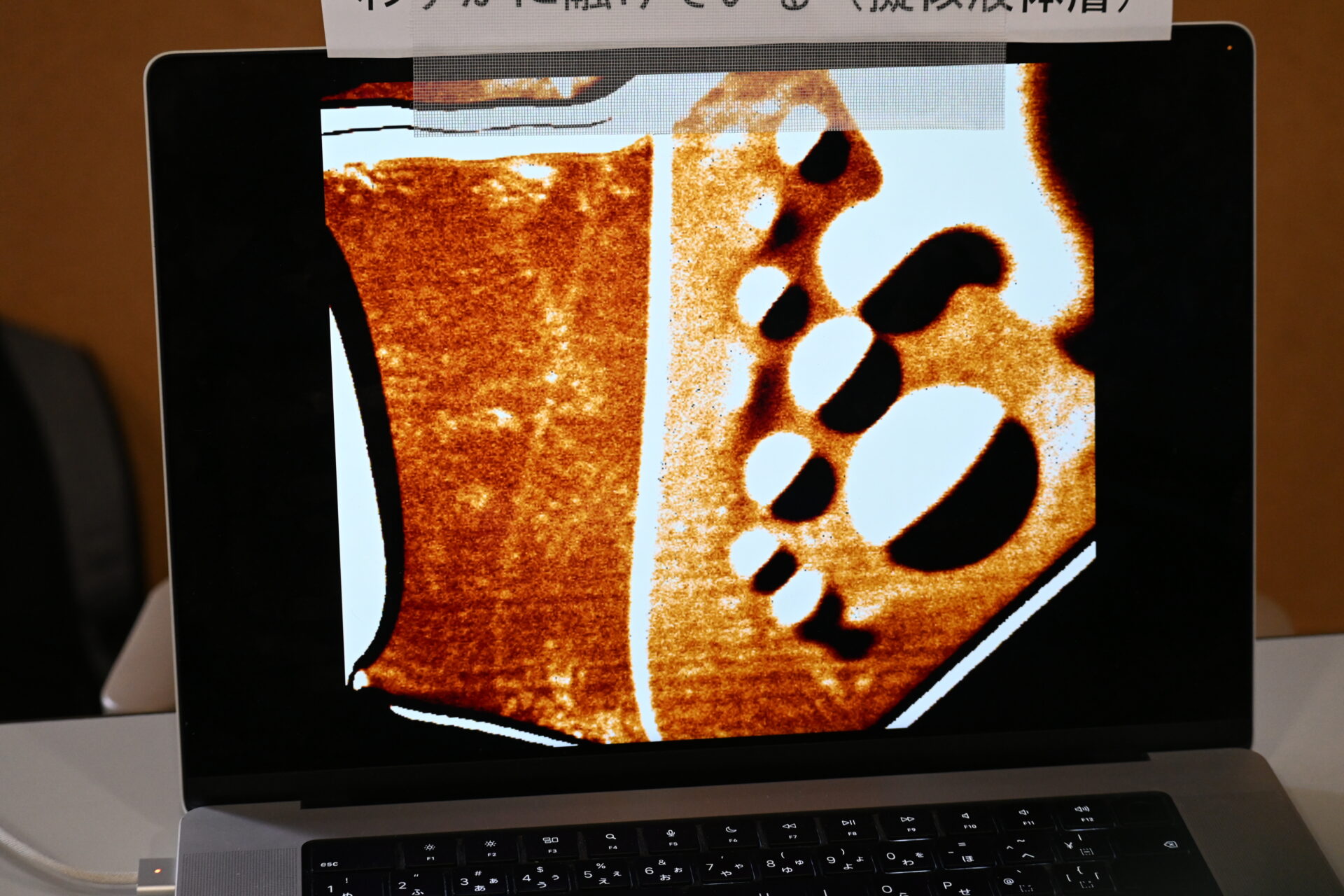

また、雪の結晶の表面融解についての研究も行っています。水は0℃以下の状態だと固体になりますが、雪の表面を拡大すると、ナノスケールでは少し溶けていることがわかります。こ

この実験は、不凍タンパク質が氷の結晶生成に与える影響に関する研究にもつながります。不凍タンパク質は昆虫などが持っていて、0℃以下の環境でも体液が凍らないようにする働きを持つタンパク質です。この仕組みを研究すれば、0℃以下の環境でも物を凍らせることなく保存が可能になるのではないかと期待されています。

このブースでは、シャボン液を凍らせる体験もできました。シャボン液の膜上で氷の形ができる仕組みは、雪の結晶ができるときと全く同じだそうです。

(シャボン液が凍る様子)

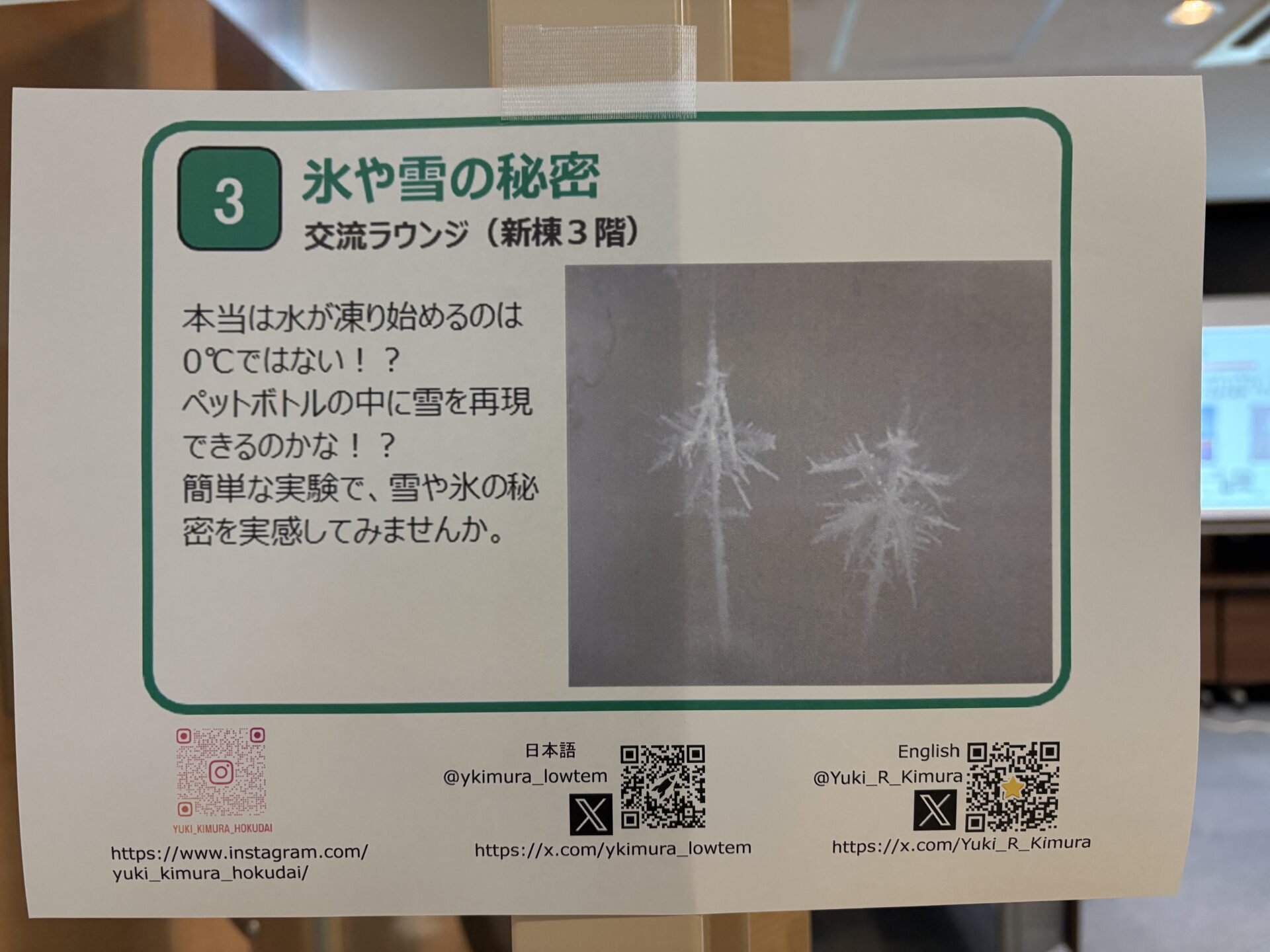

氷や雪の秘密

ダイヤモンドダストを発生させる実験を行うブースもありました。

ダイヤモンドダストというのは、寒い冬の日、空気中の水蒸気が凍ったところに太陽の光が反射してキラキラ光ってみえる現象です。

このダイヤモンドダストは屋内でも再現できます。缶の中にドライアイスを入れて冷やし、そこに水蒸気を入れると、その水蒸気が結晶になって光を当てるとキラキラ光って見えます。

(実験の様子。実際に見た方がきれいで感動的なので、気になった方は来年訪れると見られるかもしれません)

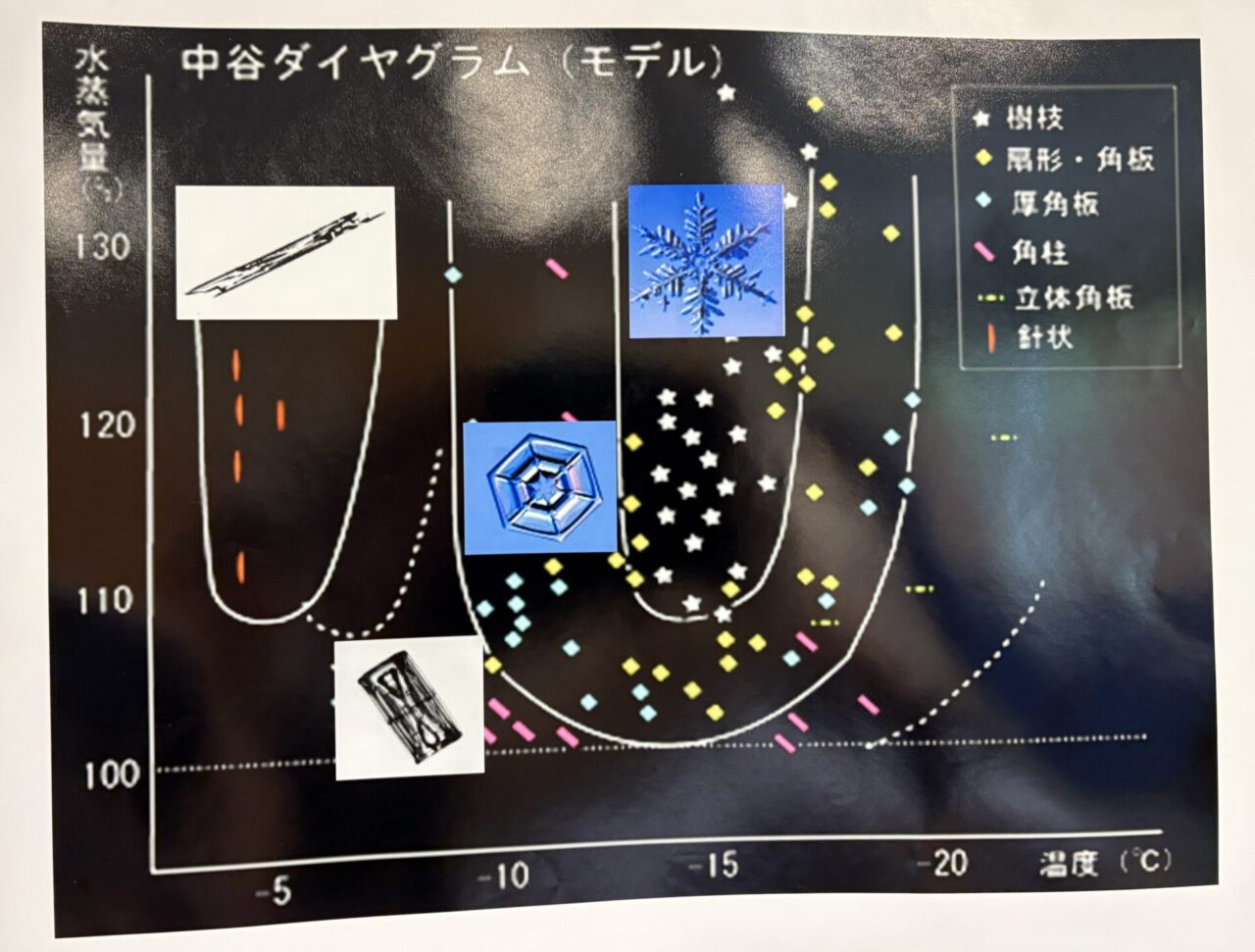

また、ブース中では「中谷ダイヤグラム」の説明もされていました。

実は、雪の結晶のでき方がこの「中谷ダイヤグラム」の通りになる理由については、まだわかっていないことが多いのだそう。身近な雪の結晶にも、まだまだ未解明の謎が隠されているようです。

次の記事「北大祭2025 北キャンパスへ赴き、「低温科学研究所」を探検!(2)」も ぜひご覧ください!

注・参考文献

1.北海道大学低温科学研究所 相転移ダイナミクス分野. https://www2.lowtem.hokudai.ac.jp/ptdice/index.html (最終閲覧日:2025年6月29日)

2.今井泉. “科学教育における教材としての 「光と色と色覚」.” 化学と教育 70.4 (2022): 196-199.