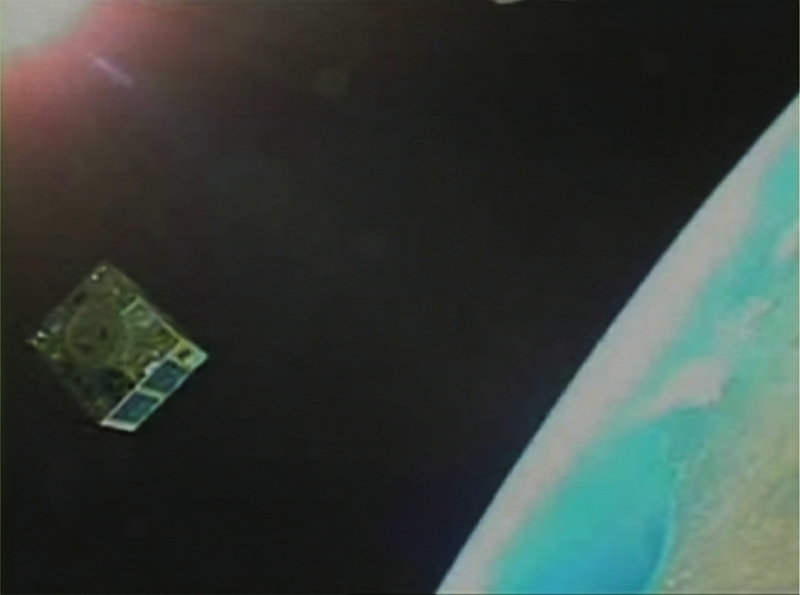

(H-IIAロケットから分離された直後の「雷神2」。打ち上げは2014年5月24日に行われ、その後順調に撮像実験を続けています)< ©JAXA>

高橋幸弘さん(理学研究院教授・創成研究機構宇宙ミッションセンター長)ら北大および東北大のグループが開発した超小型衛星「雷神2」が去年の7月、5メートルの大きさまで見分けることができる高解像度での地表撮影に成功しました。これは重量50kgクラスの衛星としては世界最高水準です。さらに9月には人の目には判別できない詳細な「色」までも撮影できたというのです。

このことが一体どのように役立つのか、語っていただきました。

【纐纈直也・CoSTEP本科生/北海道大学職員】

5メートルの解像度では、どのくらい地上の物がはっきりみえるのでしょうか

解像度が5メートルあると、例えば田畑の間にある細い農道の1本1本を識別することができます。つまり隣同士で並ぶ田畑が見分けられることになります。

(新潟県南魚沼市の田園を撮影した画像。幅5m未満の農道(矢印)が見分けられる)<写真提供:高橋さん>

(新潟県南魚沼市の田園を撮影した画像。幅5m未満の農道(矢印)が見分けられる)<写真提供:高橋さん>

今回画期的だった点は2つあります。一つは50kgクラスの超小型衛星で5メートルの解像度を実現したこと。これまでこのレベルの解像度の画像は、小さくても100kgクラスの衛星に搭載されたカメラでしか撮影できませんでした。

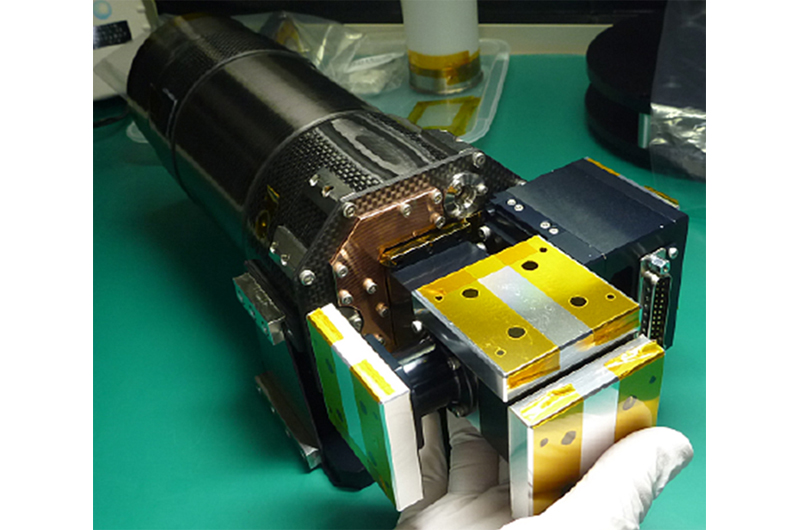

(「雷神2」に搭載されているカメラを後方から見た写真。奥がレンズ開口部。カメラの重量は約3kg)<写真提供:高橋さん>

(「雷神2」に搭載されているカメラを後方から見た写真。奥がレンズ開口部。カメラの重量は約3kg)<写真提供:高橋さん>

そしてもう一つは任意の波長の光を瞬時に捉えて撮影することが可能になった点です。

光の波長とカメラの特長について、もう少し詳しく教えてください

光には様々な波長があります。例えば緑色なら520nm(ナノメートル)~560nm、黄色は570nm~590nmという具合です。物体はその性質によって、波長毎に反射の効率(反射率)が違います。つまり、光の波長毎の反射率を細かく調べることができれば、その物体の種類や状態をより正確に把握することができます。

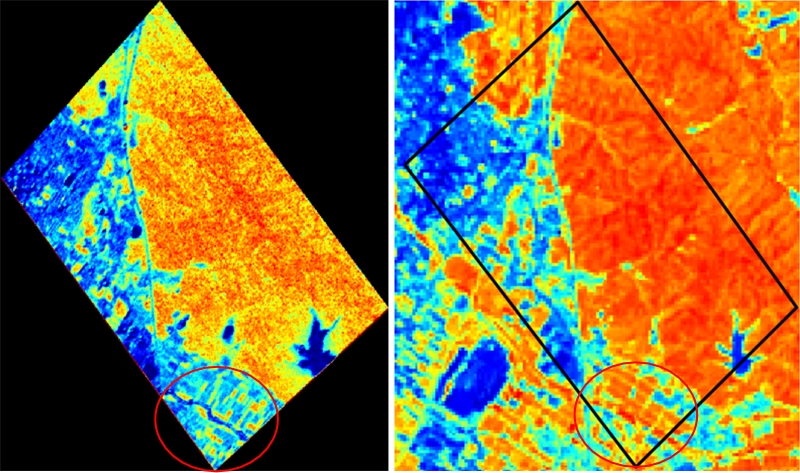

「雷神2」に搭載されているカメラは、液晶波長可変フィルターという装置を組み込んで、人間の目には見えない赤外線域を含めた任意の波長を選んで撮影することができるのが特長です。宇宙空間でこの液晶フィルターの運用に成功したのは世界初です。このフィルターを用いて、1nm刻みで波長を指定して撮影することによって、波長毎の反射率を細かく計測し、それに基づいて物体の違いを識別できるようになったのです。

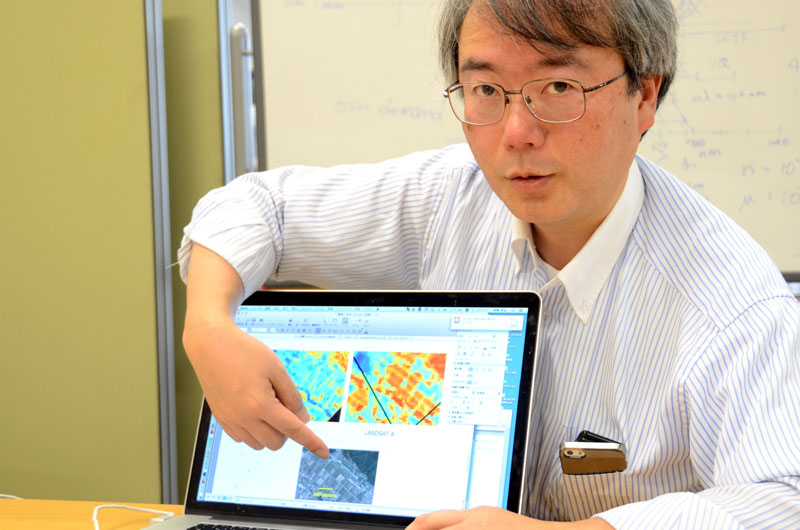

(滋賀県の山野を撮影した赤外線画像。左が「雷神2」、右がLandsat-8(NASAが打ち上げた大型地球観測衛星)による撮影。「雷神2」の方が赤丸で囲まれた農地の区画などが、Landsat-8に比べ格段に高い解像度で鮮明に捉えられていることがわかります)<写真提供:高橋さん>

5メートルの解像度と高い波長分解能を用いれば、地上を歩きまわってくまなく調査しないとわからなかった細かい事実が、上空から見るだけで明らかになります。例えば広い農地でも区画ごとに作物の育成状態が詳細にわかります。その結果、作物が病気になっている区画にだけ農薬を無駄なく散布するといったことも将来的には可能になるでしょう。

画期的な観測機器を超小型衛星に搭載できたことで、いろいろなメリットがありそうですね

その通りです。大型衛星を製作するには数百億円以上かかりますが、超小型衛星では5億円程度で済みます。そして、開発期間も、大型衛星が10年程度要するのに比べ、超小型衛星は1~2年程度と短くできます。これにより、複数の衛星を製作しなければならない場合でも困難は少ないのです。

国家的事業である大型衛星に比べて、このような低コストの超小型衛星は、開発途上国や企業、自治体単位でも自前の衛星を利用できるようになる可能性を秘めています。特に開発途上国と北大の共同事業は、すでに進行中のものがいくつかあります。ベトナムは2017年の打ち上げを予定しており、フィリピンでは3年以内に2基打ち上げることを計画しています。

(宇宙ミッションセンターでは各国から派遣された留学生も学んでいます)

(宇宙ミッションセンターでは各国から派遣された留学生も学んでいます)

超小型衛星が世界に広まっていく幕開けと言えそうですね

超小型衛星は世界各国に注目され始めています。だからこそ、世界を見据えた戦略を立てないと、日本はこの流れに乗り遅れてしまう恐れがあります。ただ新しい技術を開発して終わりではなく、それを使って何をするのか、またどのように組み合わせることができるのかを考える必要があります。そうすることで、イノベーションが生まれるのだと思います。

(超小型衛星が48機あれば地球上のあらゆる地点を連続的に撮影することが可能。災害監視等の突発的な状況にも合わせて運用ができる「オンデマンド・オペレーション」を高橋さんは提案しています)<写真提供:高橋さん>

北大には、衛星データを利用しているユーザーがたくさんいます。それは主に、農学、森林、水産、環境、地球惑星といった、フィールドサイエンスを扱う研究者です。このようなユーザーと、衛星および衛星搭載センサーの技術を扱う理工系の研究者が一体となって、超小型衛星にどのような装置をつけ、何をいつ観測するのか、という戦略を立てることができます。

このような環境が揃っていることは世界的にも珍しく、北大の強みであるといえます。来る超小型衛星時代に、北大が中心となってその開発とデータ利用を推進し、宇宙開発に関わる研究や宇宙利用の分野で世界をリードできるようになりたいと願っています。

—-高橋さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください—-

【チェックイン】#54 宇宙ミッションセンター(1)〜超小型衛星の打ち上げに挑む〜

(2013年11月5日)

【チェックイン】#58 宇宙ミッションセンター(2)〜超小型衛星の打ち上げに挑む〜

(2013年11月18日)