除菌、殺菌、抗菌…最近、菌に対して効果を持つ商品を多く目にします。実際、私たちの身の回りには菌がたくさんいます。空気中にいる菌は目には見えませんが、身近なところに菌の集合体「バイオフィルム」は潜んでいます。お風呂やキッチンの水回りにできた赤いぬめりや、歯の表面のべたつきの正体は、菌の集合体であるバイオフィルムです。私は、バイオフィルムの中でも特に食中毒菌の作るバイオフィルムについて研究しています。

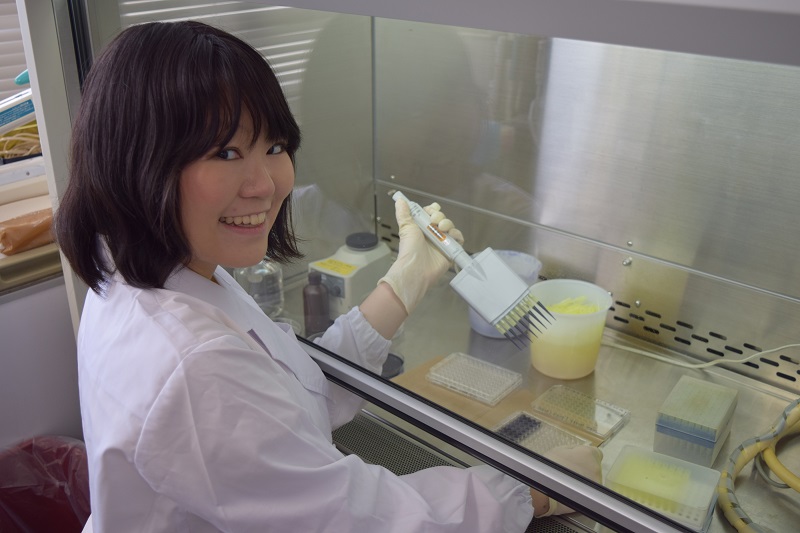

【濱田菜歩・水産科学院修士1年】

まるで、くっつき虫

すべての菌がバイオフィルムを作るわけではありません。バイオフィルムを作るためには、「どこか表面にくっつく」ことから始まります。くっつきやすい表面、くっつきにくい表面、それぞれ相性があります。一度くっついて、そこからさらに増殖し、また新しい菌がくっついて、という繰り返しでバイオフィルムは大きくなっていきます。

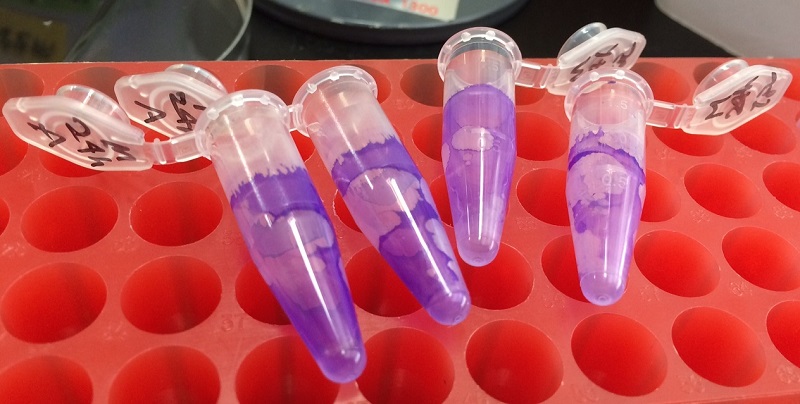

(上:お風呂にできた赤いぬめり、この正体はバイオフィルムです。下:マイクロチューブの内側にできたバイオフィルムを染色したもの)

アジトのような存在

菌がバイオフィルムを作り増殖すると、そこを拠点として、新たな菌が放出されます。そのため、食品工場の部品などにバイオフィルムができてしまうと、その部分を通った食品すべてに菌がついてしまいます。この菌が食中毒を引き起こす菌だったら…想像すると恐ろしいですね。このように、バイオフィルムは、菌の汚染を拡大してしまう原因となっているのです。

バリアを作って身を守る

一般的に、菌がバイオフィルムを作っている状態と、一つひとつバラバラに浮遊している状態とでは、バイオフィルムを作っている状態の方が、薬剤が効きにくくなると言われています。これは、菌が密集して立体的になることと、多糖類が菌の周りを取り囲むことで、物理的に薬剤が届かなくなることが理由と考えられています。バイオフィルムには、まだまだ解明されていない謎がたくさんあり、薬剤が効きにくくなるという現象そのものはよく知られているものの、そのメカニズムやどうすれば薬剤が効きやすくなるかはやはりまだわかっていません。

バイオフィルムにワサビの蒸気をあててみる

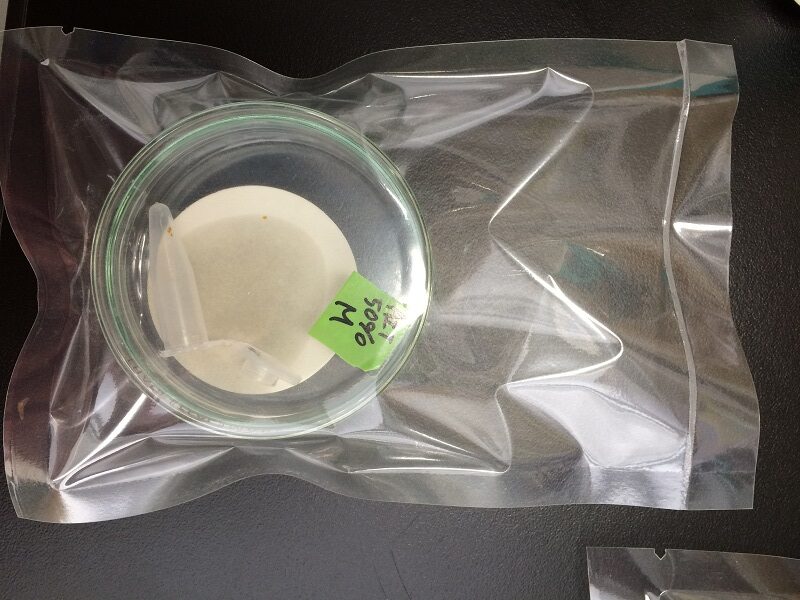

私は、液体の薬剤では行き届かないなら蒸気なら届くのでは?と考え、ワサビの辛味成分であるAIT (アリルイソチオシアネート) に着目しました。AITは蒸気の状態で抗菌作用を持つ精油成分です。蒸気をあてると言っても、スチームを出す機械を使うわけではありません。バイオフィルムとAITを同じ空間に入れて密封するだけです。しかし、一見単純なこの装置を作るのにも一苦労しました。結果、たどり着いたのが、プラスチックの遠心チューブの中に入れる方法です。

(上:蒸気を当てる装置。中の小さいチューブにはバイオフィルムが形成。下:これでは袋の外に蒸気が染み出し、チューブでは乾燥が起こり使うことができなかった)

薄いのに強い

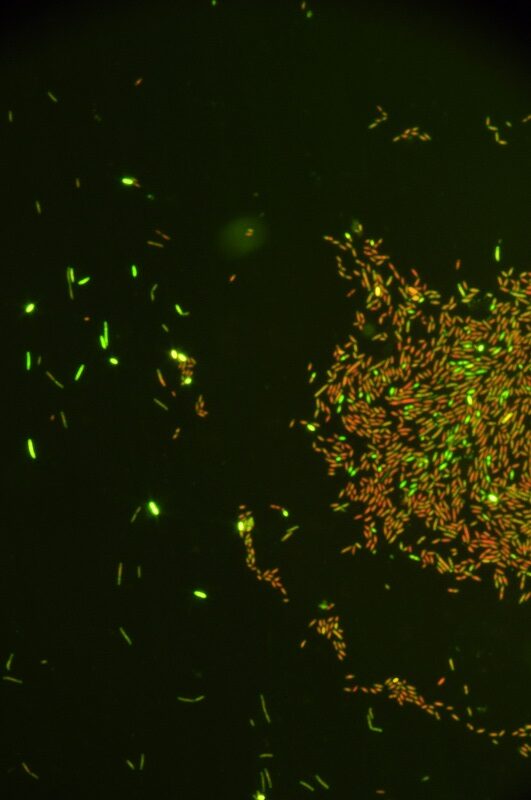

使った菌は、リステリア・モノサイトゲネスとモルガネラ・モルガニーの二つで、どちらも食中毒に関係する菌として知られています。AITの蒸気をあてたときにどの濃度で殺菌されるかを調べたところ、リステリア・モノサイトゲネスの方が殺菌に高い濃度を必要としました。しかし、この二つの菌のバイオフィルムの構造を顕微鏡で観察したところ、リステリア・モノサイトゲネスの方は薄く広がっているだけで、モルガネラ・モルガ二―の方が立体的でした。物理的に薬剤から身を守れるのは立体的である方のはずです。どうしてこのような結果になったのか、これから調べていく予定です。

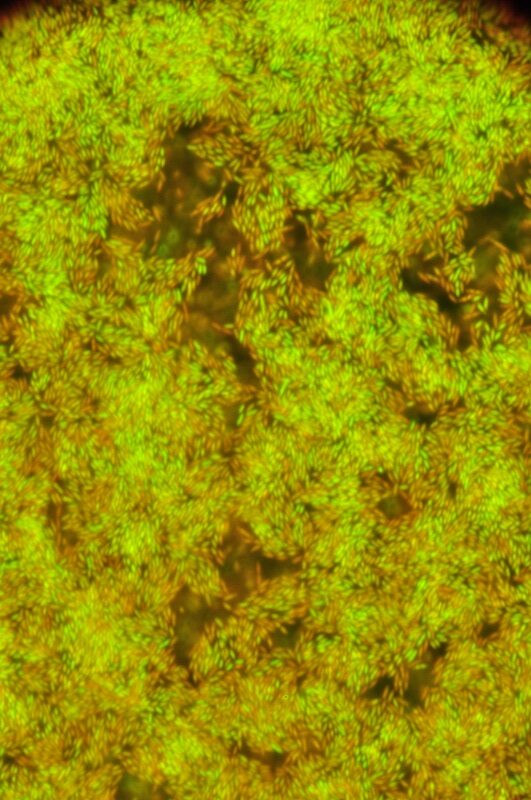

(上:リステリア・モノサイトゲネス、下:モルガネラ・モルガニーのバイオフィルム。赤色が死菌、緑色が生菌)

殺菌できないのなら、バイオフィルムを作らせない

今までの実験では、一度形成させたバイオフィルムを殺菌するには?という視点で行ってきました。しかし、バイオフィルムには不思議な点も多く、なかなか一筋縄ではいきません。そこで、バイオフィルムを作らせなければいいのでは?と考えました。つまり、表面にくっつかせなければ良いのです。そこでこれからは、付着を防止する物質を探していく予定です。そのために、現在は増殖する前の付着という段階のみに焦点を当てて研究をしています。どのような方法で評価していくかというところから考えています。

謎解きの方法から考えるからおもしろい

微生物の研究では、浮遊状態の微生物を中心にさまざまな研究や実験手法が組み立てられており、バイオフィルムのような集合体に特化した方法はあまり多くはありません。さらに、大学の実験室の限られた設備の中で行わなければなりません。実験方法を考えるだけではなく、実験装置を考え、検討する必要があります。回り道をすることもありますが、自ら道を切り開いていくおもしろさがあります。私はこれからも、何度も検討を繰り返し、一つでも多くの謎を解明できるように試行錯誤していきます。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、濱田菜歩さん(水産科学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

濱田さんの所属研究室はこちら

水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座

食品衛生学研究室(川合祐史教授、山崎浩司准教授)

水産食品科学講座の紹介ページ http://www2.fish.hokudai.ac.jp/modules/article/content0174.html