外来生物対策と聞くと理系の生物分野のイメージですが、今回取材を行った池田透さん(大学院文学研究科・教授)は文学部で研究・調査を行っています。なぜなら外来生物問題は、人間が引き起こした問題であり人間社会の中で考えなければならないものだからです。この問題は、生命倫理学、経済学、生態学などの分野で多岐に渡る複雑な問題になっています。外来生物問題を引き起こした張本人である私たち人間ができることは何でしょう。外来生物対策の本来の目的とは?ともに生きる動物たちのことを一緒に考えてみませんか?

【森晴香・総合理系1年 伊藤桃子・工学部3年】

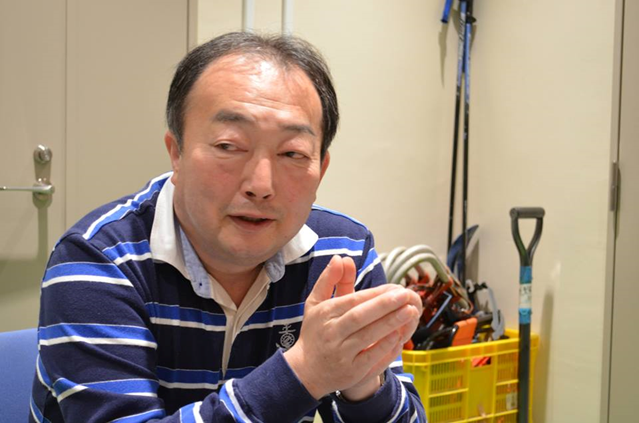

(熱心に取材に応じる池田さん)

―なぜ外来生物対策を行うのですか。

外来生物対策というと、農業被害を防ぐために行っていると取り上げられがちです。しかし、外来生物は農業以外にも多大な影響を与えています。

外来生物が入ってくることで、在来生物の生息が脅かされ元の生態系が変わってしまうのです。そのため、外来生物対策を行うことは生態系の保全に繋がります。生態系の変化は長い時間をかけて起こるので分かりにくいものですが、それを防ぐことが外来生物対策の根本にある目的だと考えています。

―最近、行った対策を教えてください。

最近は大分市で、アライグマによるウミガメの被害についての調査・対策を行っています。アライグマの原産国のアメリカでは、アライグマによるウミガメの被害が深刻な問題になっています。日本に侵入しているアライグマも、海岸地域で同様にウミガメに影響を与えているのではないかと疑い、全国のデータを調べてみました。

すると大分市でウミガメの卵や孵化した個体がアライグマに食べられてしまっているという大分市の環境NPOの報告を発見しました。もともと大分市ではウミガメが希少になっていましたが、アライグマによってさらにその減少に拍車がかかる可能性が出てきたのです。在来種であるウミガメを守るため、この環境NPOと協力して対策に取り組みました。

具体的には、自動撮影のカメラを設置してアライグマの親子がどのあたりにいるのかを追求しました。多数の親子がいるところが繁殖の中心地だからです。地道な調査の結果突き止めた繁殖の中心地に、罠を仕掛けて集中的にアライグマの捕獲を行いました。大分市ではまだアライグマの目撃情報が少なく、完全に侵入初期だったので素早く生息数を低減することに成功しました。日本で侵入初期に対策が成功した事例がなかったので、被害が広まる前に抑えることができた最初の事例になりました。

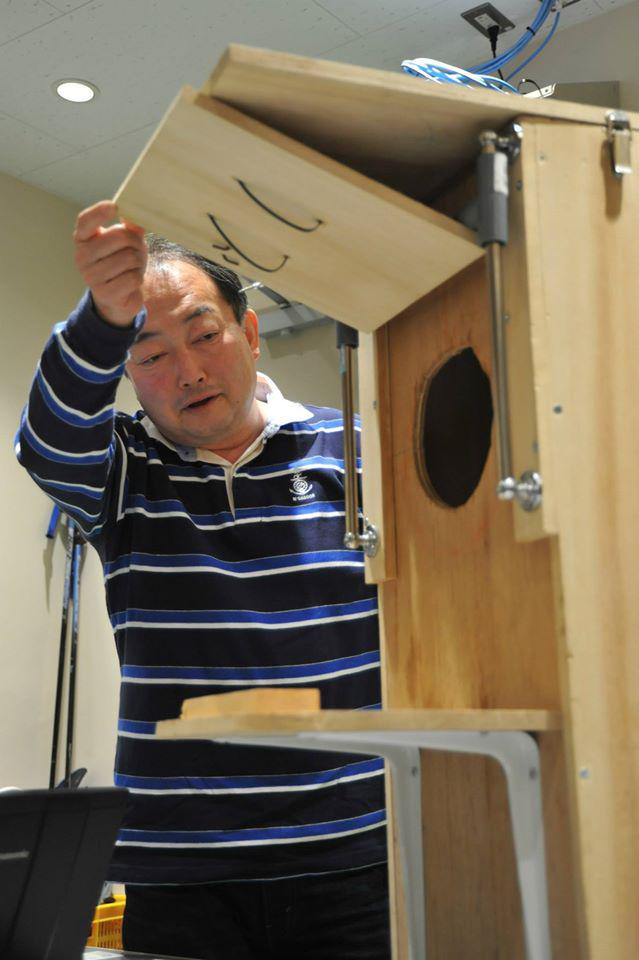

(エサのいらない巣箱型の罠)

―日本で最初の成功!その要因はなんですか?

侵入初期に行政や住民の方の協力が得られて対策ができたことですね。いわゆる、官民学連携ができていたことが大きいと思います。詳細なデータを環境NPOの人たちとともに集めて行政に提示したところきちんと対策に乗り出してくれましたし、住民の方たちは「自分の地域は自分で守る」と言って協力してくれました。そのおかげでスタートからたった3年ほどで繁殖の中心地にかなり強い打撃を与えることができました。外来生物対策は侵入初期にみんなで協力して対策を取ることがとても大事です。

(大分市での地域住民との協同) <写真提供:池田先生>

―海外ではどのようなことを行っているのでしょうか。

外来生物対策が一番進んでいる国、ニュージーランドを紹介します。ニュージーランドの対策が進んでいる要因は、国民が一丸となって取り組んでいることです。外来生物対策は人々の協力がなければ行えません。

ニュージーランドの研究者によると、人々に協力してもらうために平易でわかりやすい解説や感情に訴えるような説明を行ったそうです。例えば、ニュージーランドには外来生物の被害を受けた飛べない鳥キウイについて書かれた子ども向けのマンガがあり、キウイを守らなくてはいけないという意識が就学前児童にも浸透しています。

また、ニュージーランドの人々は自分たちのことをキウイと呼ぶほどキウイに強い思い入れがあるので、キウイによって1つに団結し外来生物問題に取り組むことができるのだそうです。

―私たちにできることを教えてください。

外来生物対策は「外来生物憎し」でやっているのではなく、在来の生物や生態系を守るために行っているということを理解してほしいです。したがって、外来生物の影響を受けた在来の生物や生態系を元通りに戻して初めてゴールとなります。

奄美大島で行われているマングース対策は、外来生物であるマングースの個体数が非常に減り、影響を受けた在来の動物たちが回復してきています。このような日本で行われている活動もぜひ知ってください。外来生物対策の活動や研究を知っていく中でこの問題に関心があれば、積極的に参加してほしいです。

(研究室には、自作の罠や暗視カメラなど現場で実際に使われているものがたくさんあり、

フィールドでの雰囲気を感じることができました。)

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、森晴香さん(総合理系1年)と伊藤桃子さん(工学部3年)が、学部授業「北海道大学の「今」を知る」の履修を通して制作した作品です。

—-池田さんの研究を紹介しているこちらの記事もご覧ください—